50歳の男は、どう生きていくべきかを考えさせられる時代小説の白眉・・・【情熱的読書人間のないしょ話(2261)】

アカメガシワの雄花(写真1)、ナンテン(写真2)、ホザキナナカマド(写真3)、ハンゲショウ(写真4)が咲いています。

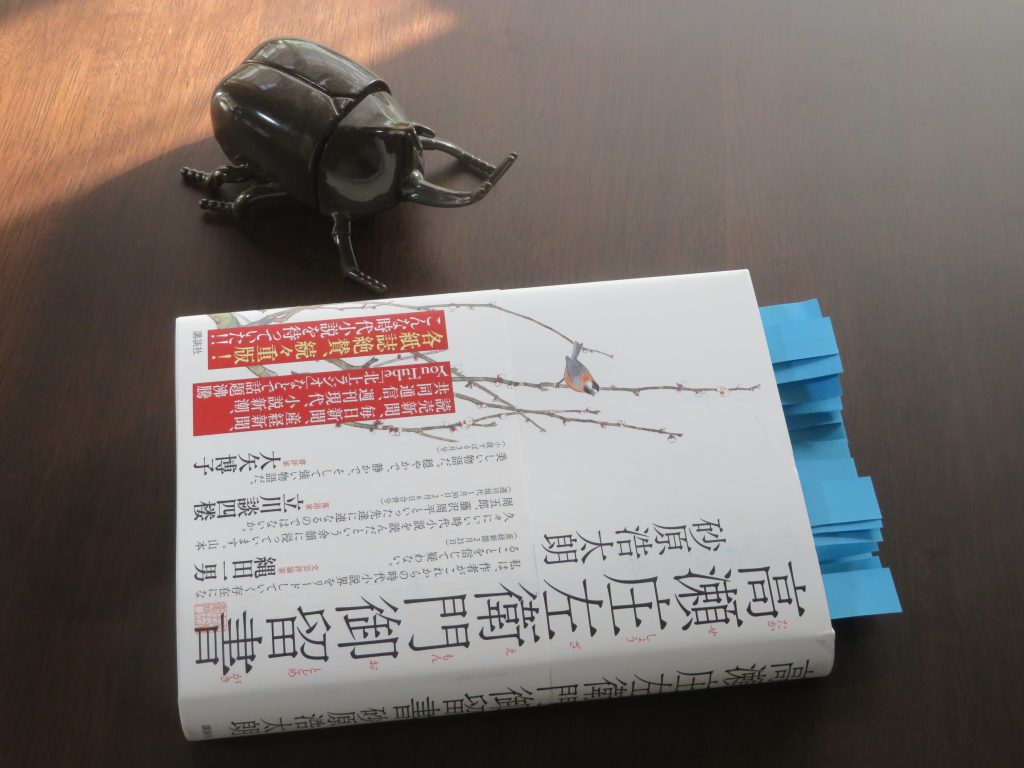

閑話休題、『高瀬庄左衛門御留書』(砂原浩太朗著、講談社)を手にした途端、高瀬庄左衛門の世界に引きずり込まれて、一気に読み終えてしまいました。魅力的な時代小説の書き手が出現したことを肌身に感じながら。

その魅力は、3つにまとめることができます。

第1は、50歳の男は、どう生きていくべきかを考えさせられたこと。舞台が江戸時代であっても、岐路に立ったとき、どちらの道を選ぶかは、現代にも通じる問題だからです。十万石の神山藩で軽碌の郡方を務める庄左衛門は、20余年連れ添った妻を亡くし、23歳の息子を事故で喪い、息子としっくりとはいかなかった嫁・志穂と倹(つま)しく暮らしているが、いつか、藩の政争に巻き込まれていきます。

「いままで五十年そうしてきたように地を這う一匹の虫として朽ちてゆくつもりだったし、それをことさら無念とも考えていない」。

「自分はこのさき立身する見込みもないし、そもそも端から野心がなかった」。

「――なに、ここまで来たら、ひとりでこっそり野垂れ死ぬのもよいわさ」。

「――やはり、浮き世に静穏などというものはなかったやもしれぬ・・・。うんざりしたような気分と不安がいりまじり、胸にのしかかろうとする」。

「さびしさというものが苦にならぬほうではあるものの、ひとりで過ごす刻がながくなると、内心に渦まくさまざまな思いに果てなく沈む瞬間が幾度となく訪れるのだった。志穂や半次がいなければ、とうにそうした渦へ呑みこまれていたかもしれぬ」。

「はたしておのれは幸せだったのかという問いを突きつけられたように感じてしまったからである」。

「『人などと申すは、しょせん生きているだけで誰かのさまたげとなるもの』。掌へわずかに力をこめる。『されど、ときには助けとなることもできましょう・・・均して平らなら、それで上等』」。

第2は、物語の展開が巧みなため、ついつい、先を読み進めたくなってしまうこと。さまざまに張り巡らされた伏線が徐々にその意味するところを表してくる件(くだり)では、思わず唸ってしまいました。

物語の終わり近くの、庄左衛門と志穂とのやり取りの場面では、傍らの女房に気づかれぬよう、そって涙を拭いました。「『お断りいたしますゆえ、気に病むことはないと存じます』。『ことわる・・・なにゆえじゃ』。志穂はことばを返さず、燃えるような影を宿した瞳で庄左衛門を見つめた。気圧されるものを覚えながら、あえてひと膝すすめる。女のいるあたりから、生々しい汗の匂いがただよってくるようだった。『百人おれば、九十九人がお受けする話ぞ』。『わたくしは、残りのひとりでございます』。庄左衛門は絶句した。そびやかしていた肩が落ち、吐息がこぼれる。『そなたは分かっておらぬ』。『なにがでございましょう』。志穂が悲しげな声をもらす。庄左衛門は、おのれの膝がしらをぼんやりと見つめながら言った。『なにもかもじゃ・・・いまが得がたき機会であることも、人の口がいかに恐ろしいものかも』。『分かっておりまする』。志穂のつぶやきに、いっそう濃い哀しみがまぶされたようだった。庄左衛門はそれを振りはらうごとく、声を張る。『分かってはおらぬ』。『いえ・・・』。しろい喉が揺れた。・・・『このままでようございます・・・ずっと』。『そうはいかん』。庄左衛門の声がつよくなった。『このままなどというものはない、どこにも』。それを聞いた途端、志穂の瞳がおおきく見開かれた。見守るうち、目の縁にすこしずつ雫がたまり、やがてひとすじ尾をひいて流れ落ちる。声はあげなかった」。

第3は、季節の移り変わりを感じさせる気象、花、鳥、虫、食べ物などの描写が、随所に鏤められていること。平面な紙に印字されているのに、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚が妙に擽られるのです。

「盛りの紅梅が、甘さのなかにどこか酸いものをふくんだ香りをただよわせている。ところどころまじった白い梅が、たがいの色を引きたてていた。枝の隙間から空がのぞき、はやくも鶯の啼き声がいたるところで響いている。杉川べりの桜ほど知られてはいないが、庄左衛門はこの梅林にも心ひかれるものがあった。足もとには草の芽がちらほらと顔を出し、冬枯れの大地にまぶしい緑を振りまいている」。

「二人してさっそく啜ったが、(蕎麦の)味はまったく落ちていない。昆布だしのふくよかな匂いが湯気にまじって鼻腔をくすぐり、歯ごたえを残した茹で具合もちょうどよかった。『うまい』。金子が感に堪えたような声を洩らしたが、まったく同感だった。庄左衛門も時おりこしらえてもらうが、半次は季節に合わせ独活(うど)や山芋を入れたりと工夫をこらし、いつ食しても飽きるということがない」。

読了してしまうのが惜しい作品です。