『郭公の家』を読んで、こんな作家がいたのかと驚きました・・・【情熱的読書人間のないしょ話(2725)】

一度訪れたいと思っていた埼玉県さいたま市の見沼田んぼでの自然観察会に参加しました。昆虫の平井一男先生、植物の飯島和子先生の説明を受けながら、さまざまな生物を観察することができました。テングチョウの雌(写真1、2)、手を近づけると、海老反りになり頭部を振って威嚇するガのフクラスズメの幼虫(写真3、4)、まだ和名のないハゴロモ科の一種・Pochazia shantungensisの幼虫(写真5、6)、成虫(写真7、8)、ヨコヅナサシガメの幼虫(写真9)、クビキリギスの褐色型(写真10)、コクワガタの雌(写真11)、ヌマガエル(写真12、13)をカメラに収めました。ダンドボロギク(写真14)が花(緑色)と実(白色)を、ヤブツルアズキが花(写真15)、実(写真16)を、スズメウリ(写真17)が実を付けています。クワイ(写真18)が栽培されています。郷土史に詳しい女性の説明で、徳川吉宗と見沼田んぼの関係を学ぶことができました。因みに、本日の歩数は11,479でした。

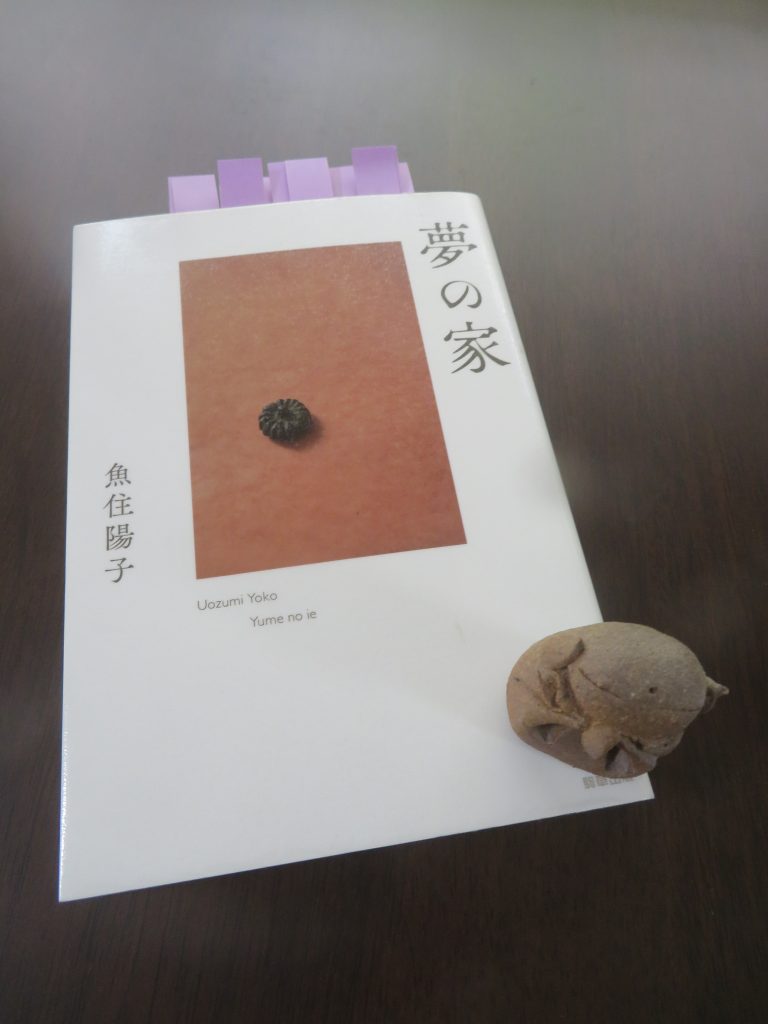

閑話休題、短篇集『夢の家』(魚住陽子著、駒草出版)に収められている『郭公の家』を読んで、こんな作家がいたのかと驚きました。魚住陽子の小説は何度か芥川賞候補になったようだが、私が選考委員だったら、『郭公の家』を強力に推薦したことでしょう。

1番目の「如月の手紙」は、「先生、お元気でお暮しでしょうか。昨年欠礼のお葉書を頂いたにも拘わらず、お悔みも申し上げず申し訳ありません」と始まります。「一昨年、私も母を看取りました。・・・父をだいぶ前に亡くしていましたから、私は孤児になったわけです。兄弟もいない。夫もいない。頼れる友人もいない。でも母の葬儀の時、思ったのです。『私にはまだ先生がいてくれる』と。その唯一の親しい先生に、もう五年もお会いしていません」。

次の「睦月の手紙」には、こうあります。「あなたもお母様を亡くしたのね。お悔み申し上げます。ひとりぼっちは私とて同じこと。だけど、どんなに孤独で寄る辺なくても、心を許してもいない人とお喋りして気を紛らすなんて、無駄なこと。一人で生きていこうとすれば、見栄や打算が入り込むのは仕方ない。愚かで弱い者が戦おうとすれば、嘘もつくし虚勢も張る。だけど、あなたの従順さを装った保身の背後にあるものの正体だけは見抜けなかった。どんな言葉の矢を放っても、空を切るだけ。持っている矢が全部折れてしまったのは私の方かもしれません」。

続く「如月の手紙」。「お手紙ありがとうございました。嬉しくて、でも読むのが怖くて、封を切らずに二日枕許に置いたまま寝ました。あの後風邪をひいて高熱が出て、寝たり起きたりしていたのです。今日は母の命日なので、庭の水仙を仏壇に供えて、それから手紙を読みました。・・・私は先生と継母の間を往復しながら、自分というものをどんどん擦り減らしていったのかもしれません。継母は私を『ズルイ』と叱り、先生は『糊塗ばかりして』と攻撃した。私はますます無力になって、それでも二人の間を往復するしかなかった」。

次の「卯月の手紙」。「私はどうしていつまでも先生のことが忘れられないのでしょう。手紙を書いていると心は募るのに、どんな返事を求めているのかさえわからない。だったら、手紙など書かなければいいものを。聞き分けのない子どものように、意地を張るように縋っている。疎まれたり拒絶されたりしたらどうしようと思うのに、それならそれで踏ん切りがつくかもしれないと心の底で期待したりしているのです」。

次の「水無月の手紙」。「本当にびっくりしたわ。走り梅雨に閉じ込められたような六月の初め。もう二日半振り続けて、まだ降っている。雨と湿気で暗い庭を一瞥しただけで、さっぱり起きる気にもなれなくて、ベッドの端でぐずぐずしていたら、まさかあなたがくるなんて。・・・愛憎なんて、はなからなかったのね。私たち、そのことに同時に気づいたんじゃないかしら。雨音は二十年に及ぶ呪縛をあっけなく解いてくれた。七十三歳の女と、六十一歳の初老の女が懐かしくって久しぶりに会った。だって、それだけのことだもの。・・・思うだけで何も出来ない、何もしない。あなたみたいな人がこんな遠くまで会いにくるなんて。どれほど思い詰めて、追い詰められた末のことだったのかと。想像したらたまらなくなった」。

次の八重子の「水無月の手紙」は飛ばして、その次の先生の「水無月の手紙」を見てみましょう。「夫が死んでから私はずっと望んでいた通り一人になりました。孤独を宿痾のように思い込んでいるあなたには想像もつかないでしょうね。私は近所の人が『郭公の家』と呼んでいる古い家でひっそりと、あの日のあなたのように草や木の息の中で埋もれてしまうことを望んでいるのです。人にも、人の操る言葉にも翻弄されず、無音の雨音に朽ちて、埋もれていければ本望なのです。これが最後の手紙になるでしょう。再びあなたを孤独の水底に突き落とすような仕打ちをしてごめんなさいね。水脈など通うはずもない遠く離れた場所にある井戸みたいに、離れ離れのまま死にましょう。川も海も一度もみたことのない水のように」。

次の「文月の手紙」。「会いたくないと言われてから、私は寧ろ先生をとても身近に感じます。こんな比喩は可笑しいですが、和解できた継母に話すように素直に向き合える気がしています。・・・流れ着く歌も物語もない水底のような部屋で、積木を組み立てたり崩したりするように考えています。一体どちらの孤独が深いのだろう。愛した人を次々と失っていく無明と、失う他者もなく見出だす自我もない無明と」。

次の「七夕の手紙」。「七夕の夜だから感傷的になっているわけではないのです。生き続けていれば、誰だって誰かのことを懐かしく、慕わしく、思いやったり、心配したりすることはあるものです。今更人生の意味なんて考えなくてもいいけれど、どうしても何か話さずにいられなかったら、手紙を書いて下さい。言葉の櫂で必死に漕いで、浚ってしまう泥くらいなら、一緒に被ってあげられるかもしれません」。

次の「文月の手紙」。「先生の人生が滾々と清水の湧く井戸か、大河に迸る水流のようであるとしたら、私の人生は誰でも気楽に跨いですぐ忘れてしまう水溜りのようなものです」。

次の「夏至の手紙」。「教え子の一人が、亡夫が丹精していた庭で、立葵やオトギリソウや、どんどん増えるギボウシを容赦なく掘り起こしています。監督していないと大好きな下野草や、都忘れなどもみんな引き抜いてしまうので、そろそろ呼んでお茶にしようと思っていたら、あなたからの随分薄い封書が届きました。・・・八重子さん、そんなに生きたくないのなら、手紙など書かず、勝手に死になさい。訃報を聞いても、私はあなたの声のない誘いや怨みごとに怯えたりはしません。自己批判の冷たい刃を自らの喉元に突き付けたりはしません。・・・泥と虫と刈り取った草の匂いに囲まれてこれを書いています。あなたの泣き言の満載した手紙を読んで首筋がすうすうするから、お酒でも少し飲んで早めに寝ることになるでしょう。ひんやりと蒼い、長い夕暮れ。水底に似た薄緑のショールを身にまとって、ひとりきりの夏至の夜を満喫することにしましょうか。皮肉でも、揶揄でもなく、生き残って、こうしていることを私は幸福だと思っているのです。身近な者の死に会うたびに、のびのびと大河を泳ぐ夢をみては、自分を生かし続けてきた私なのですから」。

ここまででも、今は共に年老いた二人の女性――かつての教師と生徒――の間に交わされた手紙から、両者の微妙な関係が窺われて、妙に惹きつけられます。

ところが、最後の最後に、思いもかけないどんでん返しが待ち構えていたのです。先生の「夏至の手紙」に書かれている「教え子の一人」の手紙の内容には、息が止まるかと思うほど驚かされました。魚住陽子さん、あなたは、どうしてどうして侮れない、大した作家ですね!