ホワイトハウスの裏面を垣間見ることができるコンドリーザ・ライスの回顧録・・・【情熱的読書人間のないしょ話(2939)】

さまざまな色合いのバラが咲いています。

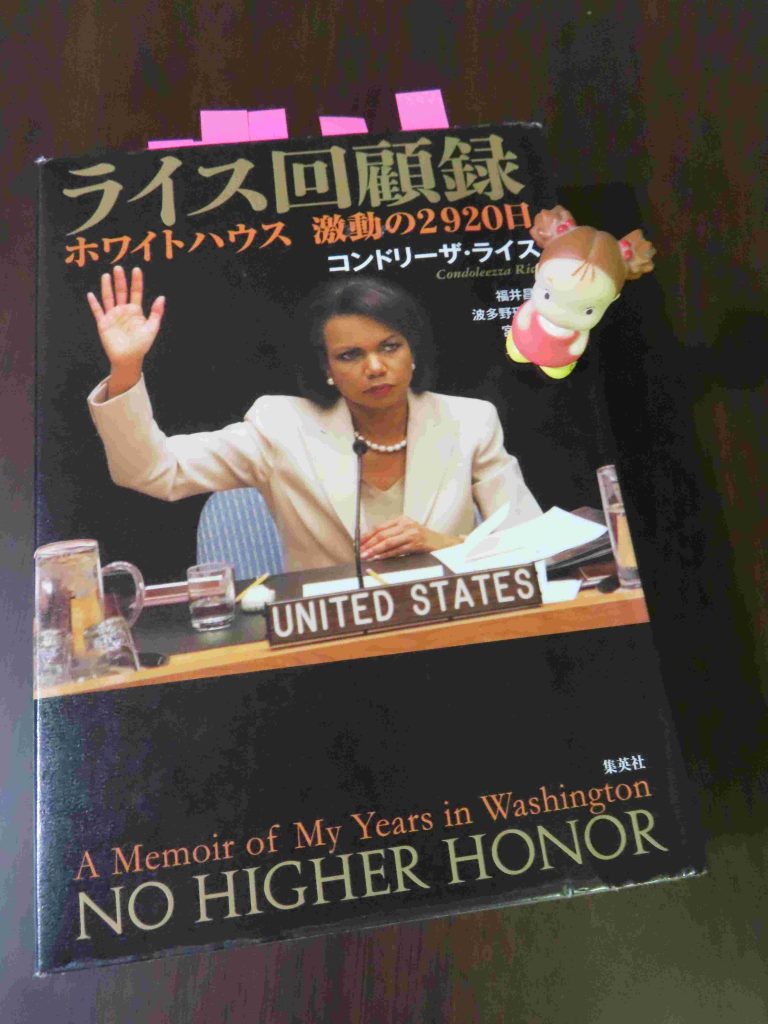

閑話休題、黒人、女性というハンディキャップを乗り越えて、テキパキと発言・行動する国務長官時代のコンドリーザ・ライスに好感を抱いていたので、『ライス回顧録――ホワイトハウス 激動の2920日』(コンドリーザ・ライス著、福井昌子・波多野理彩子・宮崎真紀・三谷武司訳、集英社)を手にしました。

本書によって、ホワイトハウスの裏面を垣間見ることができました。

「フランスとロシアとドイツの3国がイラクへの武力行使に反対の立場を表明したことは、アメリカにとって痛烈な一撃となった。(ジョージ・W・ブッシュ)大統領はドイツが反対に回ったことに、とりわけショックを受けていた」。

「アメリカの大統領と仕事をすると、それがいかに孤独な立場であるかがわかる。一番身近な側近でさえ、大統領が孤独であるという事実を変えることはできない。最高司令官として自国の男女を戦場に送る命令を出したときほど、その事実を実感する瞬間はない。開戦決定の全責任を負うことの重みを大統領自身がかみしめているときに、その心情に土足で踏みこもうとは、露ほども思わなかった」。

「戦闘終結直後、私たちはせめて表面上だけでもフランス、ドイツ、ロシアとの関係を修復しようと、その方法を模索しはじめた。大統領は、特にロシアとの関係を心配していた。大統領から見ると、ロシアはイラク戦争に反対するときも正直な態度をとっていた。私も同じ印象をもっていたが、オーバル・オフィスに大統領と数人の補佐官しかいないときに――内輪の場だと思っていたときに――私が言った『フランスは懲らしめ、ロシアは許し、ドイツは無視しましょう』という発言は、自分では気の利いたジョークだと思っていた。その場にいた全員が笑ったが、そのうちの誰かが私の発言をマスコミに漏らしたことを知ったときは、背筋が寒くなった」。

「ブッシュ政権と中国との関係は、2001年4月にアメリカの偵察機の墜落事件という不吉な空気のなかで幕を開けた。しかしその後数年間をかけて、関係は次第に安定し、生産的になっていった。中国が経済的にも政治的にも力をつけることは、国際社会の未来を考えるとシステム上不可欠だった。私は国務長官になった直後、ボブ・ゼーリック国務副長官に米中間の関係強化という任務を与えた。彼が初めて北京を訪問したとき、国際情勢のなかで中国に『責任あるステークホルダー』になってほしいと促す重要なスピーチをした。中国がこの言葉を適切に解釈するまでに少々時間はかかったが、理解に達したときには、その意味を大いに気に入ってくれたようだ。アメリカは中国の台頭を恐れているのではなく、歓迎しており、次第に増していく影響力と釣り合うように、パートナーとして積極的に活躍してほしいと思っているのだ」。

「(アメリカが中国の)政治体制の自由化もまた望ましい、と言いはじめると、とたんに聞こえないふりを決め込むのだった。だが私は今でも、中国の政治変革はいずれ実現すると固く信じている。・・・果たしてそれ(中国の発展にとって深刻な障害)に、中国の硬直したヒエラルキー的な政治体制が、効果的に対応できるのかどうか、疑わざるをえない。いかに北京が蓋を固く閉じているつもりでも、その内部では民衆のダイナミズムが沸騰している。そしていつの日か、党の指導者たちは、蓋を緩めて蒸気を逃す必要に迫られるだろう」。

巻末の手嶋龍一の解説に興味深いことが書かれています。「チェイニー副大統領が率いる『ネオコン』一派と(コリン・)パウエル、ライスの穏健派との抜きがたい対立。この回顧録は、こんな構図でブッシュ政権内部の抗争を描いている」。「イラクのサダム・フセイン政権は、大量破壊兵器を隠し持っていると断じて、ブッシュ政権はイラク戦争に突き進んでいった。2003年3月のことだった。だが、ブッシュ政権が開戦の大義として掲げた情報は惨めなほどに間違っていた。・・・ライスは本書でこんな苦しい言い訳を書きとめている。『どこで私は間違ってしまったのだろう? 確かに、私たちは大量破壊兵器の問題を、より大局的な対サダム戦略と切り離して考えるようになってしまった。私は情報機関からの断片的な情報を引用すること、とりわけ大統領がそれを引用することを、認めるべきではなかった』」。