理工系の人間に止まらず、誰でも文章力が身につく一冊・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3599)】

シロハラの若鳥(写真1)、ハクセキレイ(写真2)、シジュウカラ(写真3)、ハボタン(写真4)をカメラに収めました。モミジバフウの実が多数落下しています(写真5、6)。シナマンサクの園芸品種・アカマンサク(写真7、8)、ウメ(写真9~11)が咲いています。

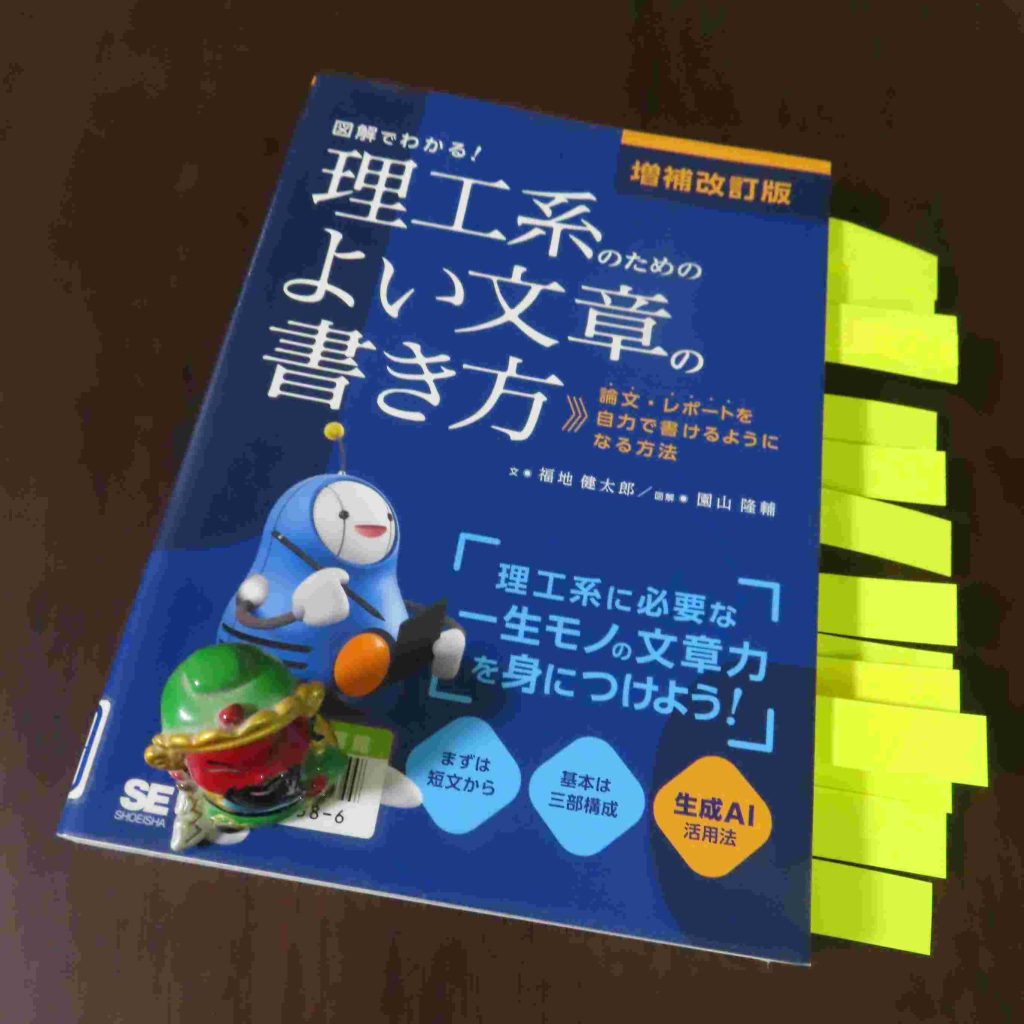

閑話休題、『理工系のためのよい文章の書き方――図解でわかる! 論文・レポートを自力で書けるようになる方法(増補改訂版)』(福地健太郎著、園山隆輔図解、翔泳社)は、理工系の人間に止まらず、誰でも文章力が身につく一冊です。

とりわけ重要なのは、●箇条書きの基本を身につけよう、●理工系論文の書き方、●生成AIの活用――の3つです。

●箇条書きの基本を身につけよう

▶箇条書きでとにかく素早く書き出そう。

▶後から編集して読みやすさを工夫しよう。

▶項目は短くたくさん! 長くなったら副項目に分割しよう。

●理工系論文の書き方

▶理工系論文は「定石」にのっとって書く。

▶論文=序論・背景(導入)+IMR(本論)+議論・結論(展開)

▶定石は分野によって少しずつ異なるので、手本となる論文やガイドラインを参考にすること。

「IMR」は、「問題・手段・結果」の略語です。

●生成AIの活用

▶生成AIはその特徴をよく理解してから活用しよう。

▶自分にしか書けないことは自分で書く。誰にでも書けることは生成AIに手伝わせよう。

▶生成AIの文章は間違いも多い。厳しい目で何度もチェックしよう。

個人的に非常に勉強になったのは、●引用の仕方――です。

▶引用は、直接引用と間接引用に分けられる。

▶直接引用は、引用文を和文であれば鉤括弧(「 」)、欧文であればダブルクォーテーション(“ ”)で囲む。なお、原文に手を加えている場合は引用符で囲ってはいけない。

▶間接引用は、参照、要約、敷衍に分けられる。