文化人類学にとって、異文化の儀礼や慣習を研究することより重要なこととは・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3657)】

トキワガマズミ(学名:ヴィバーナム・ティヌス。写真1、2)、バンクシア・エリキフォリア(写真3)、ハナズオウ(写真4)、フユザキニオイカズラ(学名:ロニセラ・フラグランティッシマ。写真5)、ヒュウガミズキ(写真6、7)、オウバイモドキ(別名:ウンナンオウバイ。写真8、9)、ユキヤナギ(写真10)、ペチコートスイセン(学名:ナルキッスス・ブルボコディウム。写真11)、シレネ・カロリニアナ(写真12)が咲いています。図書館で、熱心に本を読んでいる子供たちを見ると、嬉しくなります(写真13、14)。

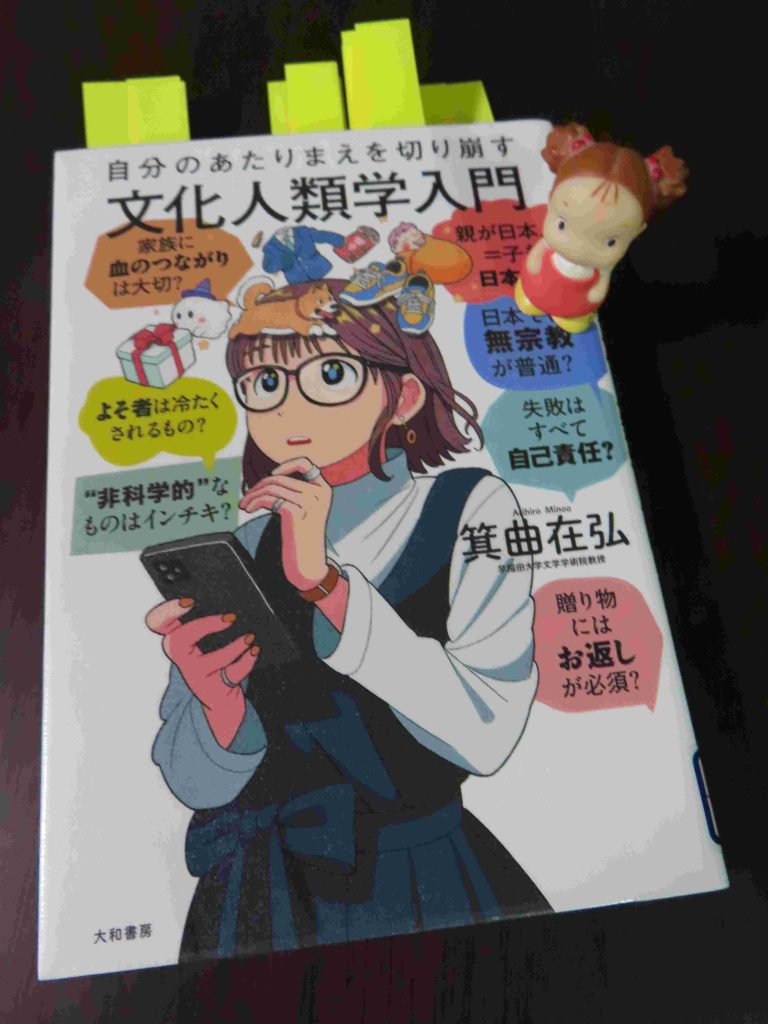

閑話休題、『自分のあたりまえを切り崩す文化人類学入門』(箕曲在弘著、大和書房)は、文化人類学の入門書であるが、読者が尻込みしないようにと、切り口に工夫が凝らされています。

「文化人類学は、確かに異文化の儀礼や慣習についても学びます。しかし、もっとも重要なのは、こうした異文化に着目することにより、私たちがあたりまえだと思っていた考え方や価値基準について、それがあたりまえではないと気づくことにあります」。まさに、私は、文化人類学は異文化の儀礼や慣習を調査・研究する学問だとばかり思い込んでいました(汗)。

個人的に、とりわけ興味深いのは、「非科学的なものは信じられない」というあたりまえを論じた章です。

著者は、「なぜ不運なことが起きたとき『<努力>が足りなかった』と思うのか?」と問い掛けます。

病気や怪我、入学試験や採用試験などの結果が悪かったときに「運が悪かった」と納得せず、「『努力』が足りなかった」と感じてしまうのは、「努力をすれば何でも手に入る」、「努力しなければ金持ちにはなれない」といった努力信仰という一つの世界観に囚われているからだというのです。私たちは、避けることのできない偶然性の領域を、このような世界観で飼い慣らそうとしているというのです。

目標に向かって努力することは、私たちが生きる上で重要な営みだが、「自然の因果関係」の範疇を超えて、「神秘的な因果関係」の領域にまで、この世界観が入り込んでくると、不幸な結果になったときに自分を苦しめることになると注意を促しています。