本書のおかげで、恐竜学の最新情報に触れることができた・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3754)】

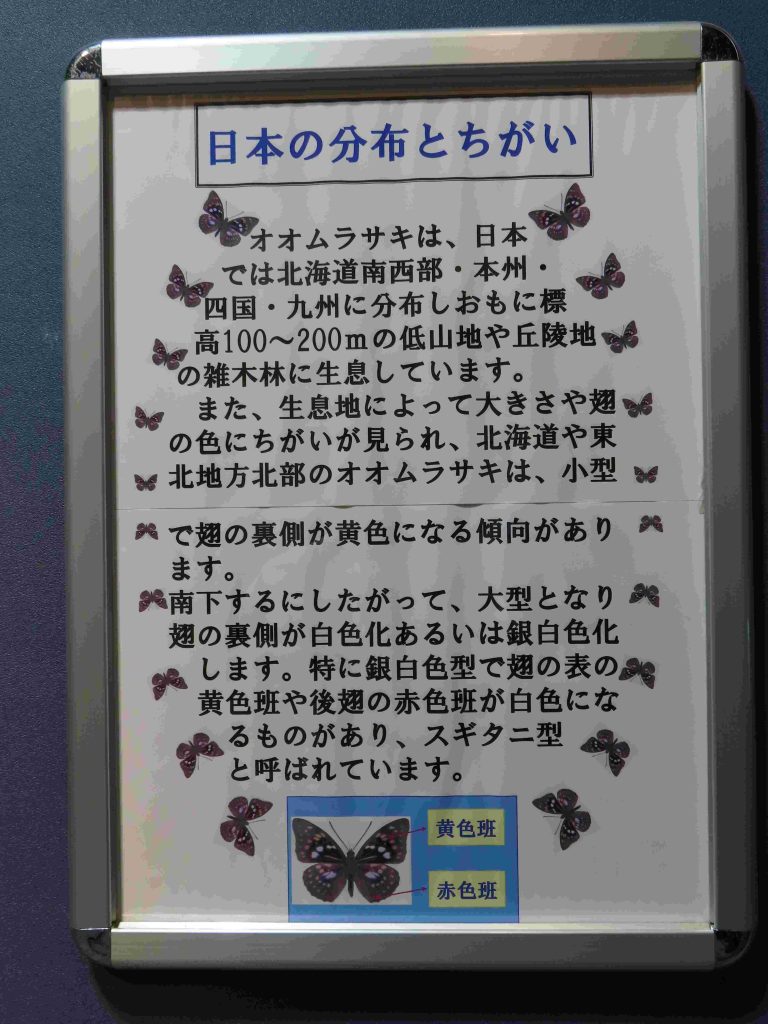

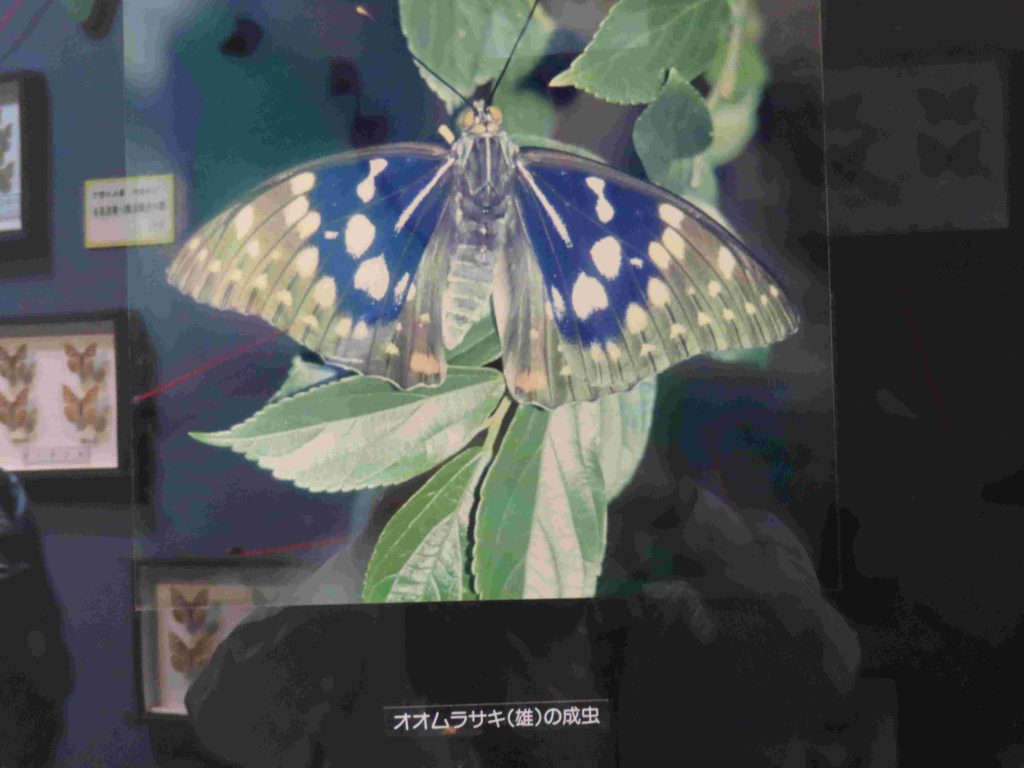

今年こそ、茨城・下妻の「小貝川ふれあい公園」でオオムラサキをカメラに収めたいと願っていたが、昨年、今年とオオムラサキが激減しているとのこと(涙)。我が家の古い縁台にキノコが生えています(写真7)。

閑話休題、『恐竜学入門――かたち・生態・絶滅(第4版)』(David E. Fastovsky、David B. Weishampel著、John Sibbickイラスト、真鍋真監訳、藤原慎一・松本涼子訳、東京化学同人)のおかげで、恐竜学の最新情報に触れることができました。

●恐竜に関し、これまでに明らかになっていること

▶ワニのような冷血動物ではない。

▶ノロマでもマヌケでもない。

▶恐竜の全てが絶滅したわけではなく、鳥類として生き残っている。

▶多くの恐竜が巣を作り、幼体がある程度育つまで子育てをしていた。

▶南極大陸のような極地からサハラ砂漠のような熱帯地域まで、地球上のありとあらゆる場所に棲息していた。

▶体の表面は彩られており、部分的とはいえ、実際にどんな色をしていたか分かってきている。

▶雄と雌が互いの気を惹こうと体を見せ合っていた。

▶地球に小惑星が衝突するという、想像し得る限り最もドラマティックでショッキングな展開で狭義の恐竜が絶滅を迎えた。

●これまで考えられていたよりもずっと多くの恐竜が羽毛を持っていた。羽毛には多くの機能があり、もともとは断熱材や恐らくはディスプレイのために発達し、その後、飛行のために流用されることになったという仮説が支持されている。飛行能力の発達は、含気孔の発達の後、尾端骨(尾柱)の獲得、胴椎の数の減少、肩帯の形態変化、手根中手骨の発達が順に起こった。一方で、腹筋(腹骨)などの原始的な形質は保持された。

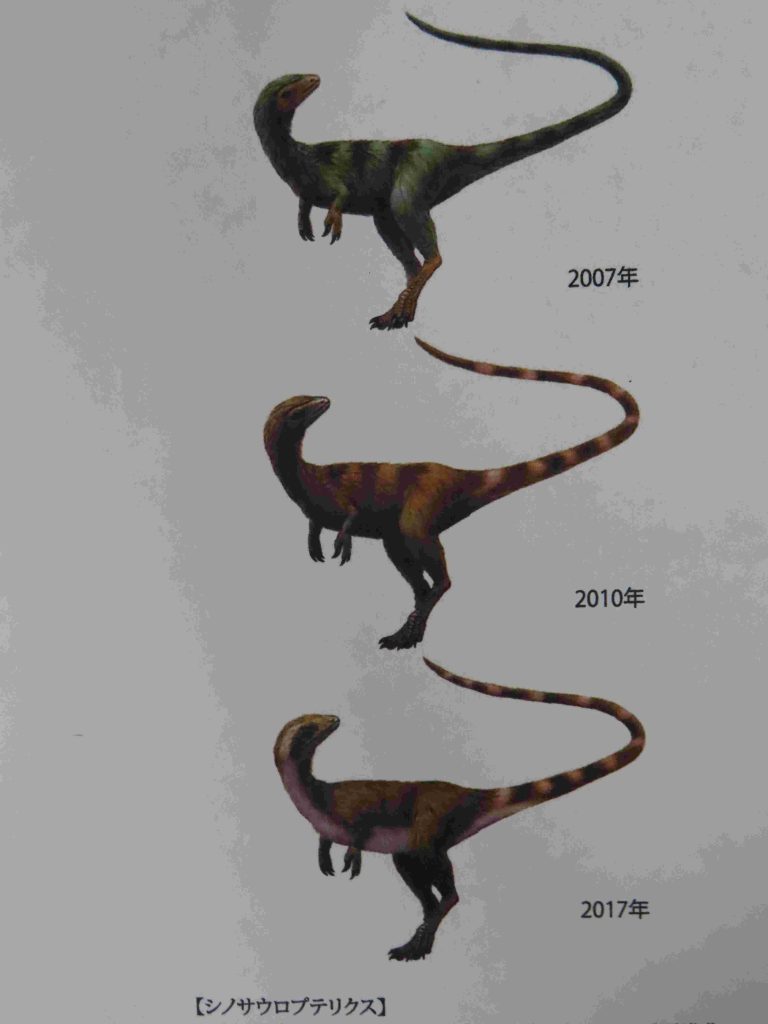

●シノサウロプテリクスの発見によって、恐竜の段階で既に羽毛が進化していたことが1996年に明らかになった。一方、当時は恐竜の体色は分からなかったのでイラストレイターの想像力に任されていた。2010年に、シノサウロプテリクスの尾の羽毛の表面に色素に関連したメラノソームという組織が残っていることが分かり、色を復元することが可能となった。シノサウロプテリクスの尾の羽毛は茶と白の縞模様だったことが判明した。2017年には、頭部、胴体の部分の色も解明され、胴体の腹側は脇腹ぐらいまで白かったことが分かった。

●恐竜の絶滅についてはさまざまな仮説が出されているが、直径10kmに及ぶ巨大な小惑星が6600万年前にメキシコのユカタン地方にあった海に落ちたという説を、本書は支持している。

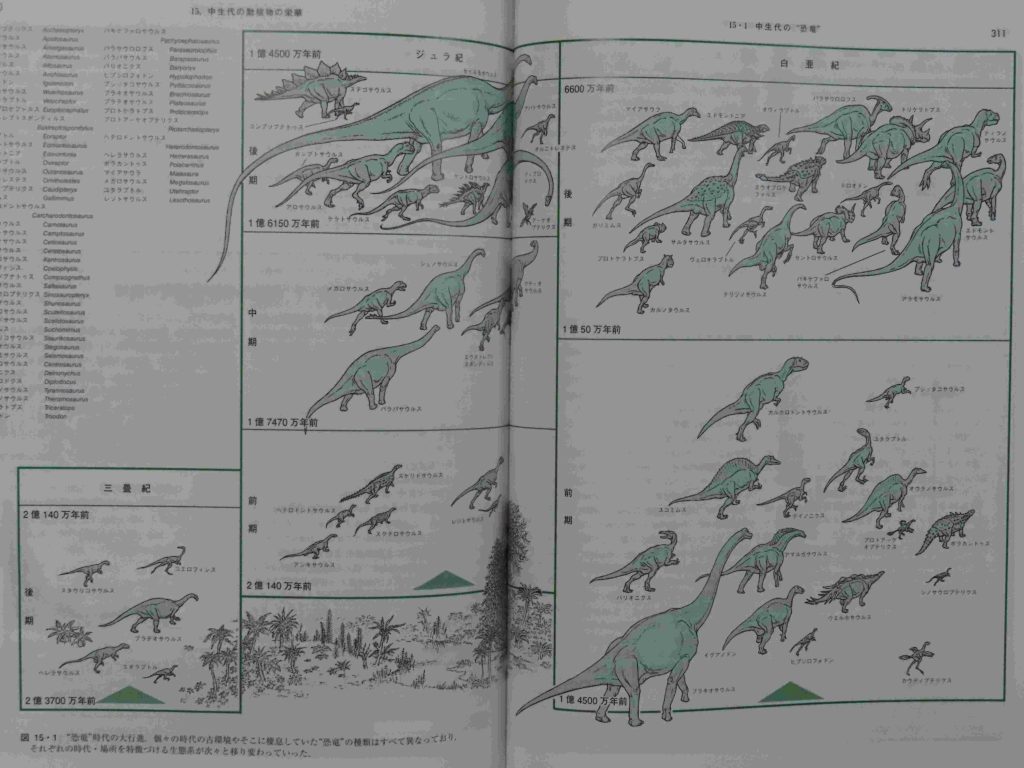

個人的に、とりわけ気に入ったのは、三畳紀→ジュラ紀(前期→中期→後期)→白亜紀(前期→後期)における恐竜の栄枯盛衰が見開きの2ページにまとめられているイラストです。おかげで、頭の中を整理することができました。

恐竜好きには見逃せない一冊です。