突拍子もない荘子、突拍子もない解釈者・山田史生・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3761)】

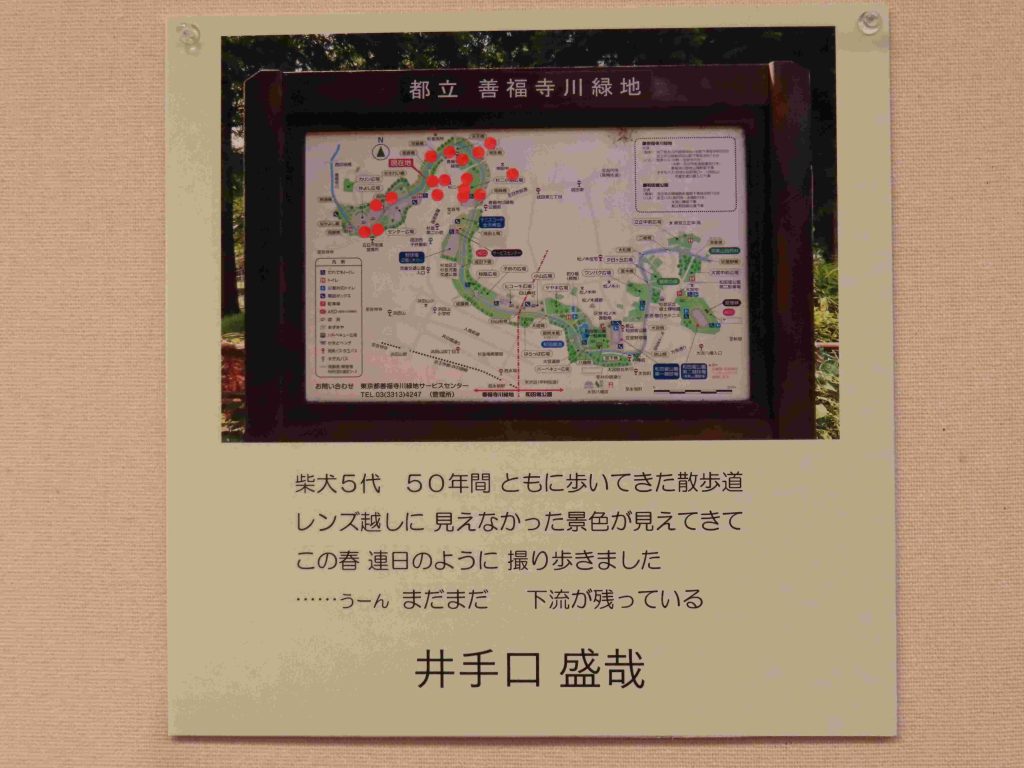

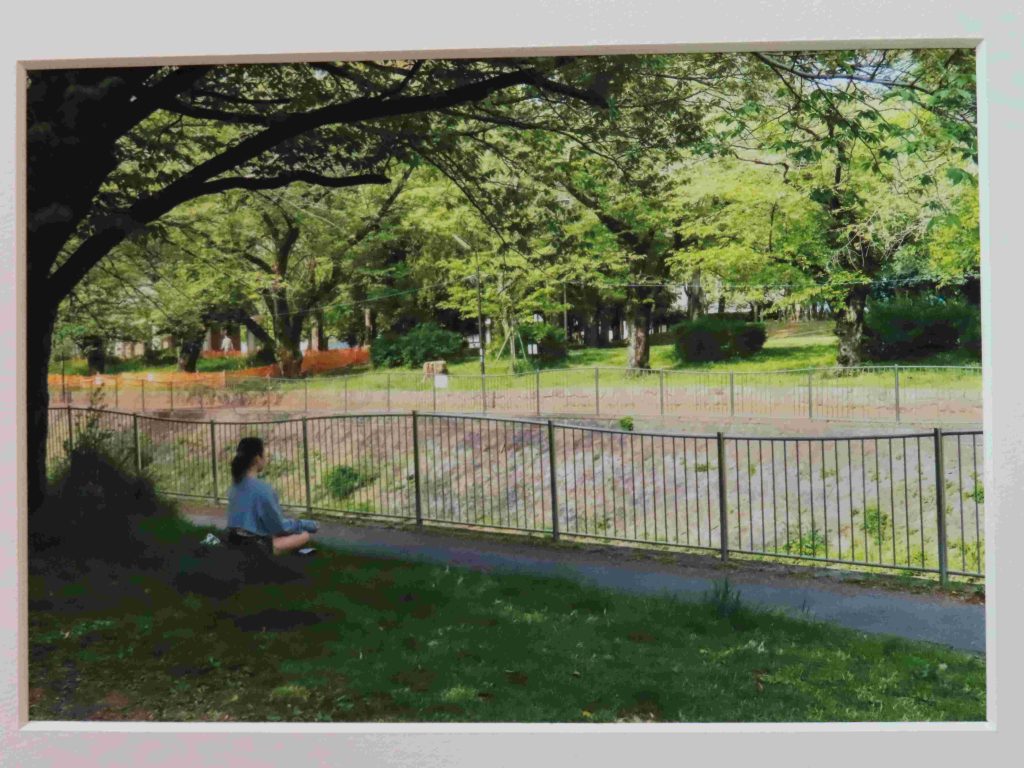

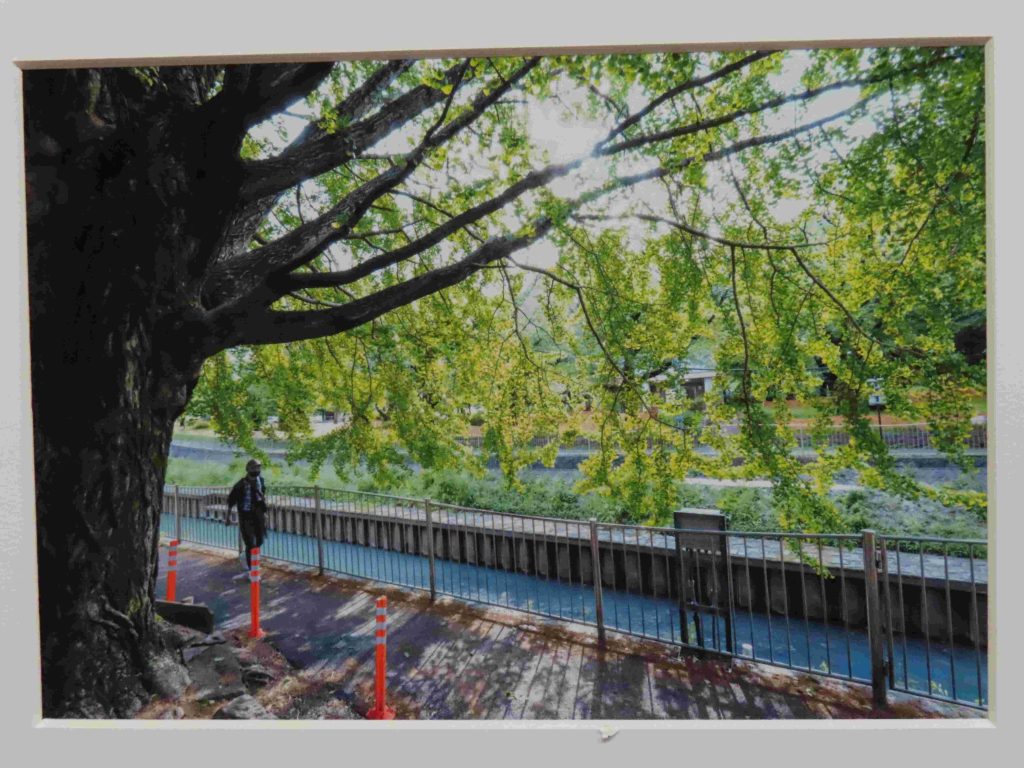

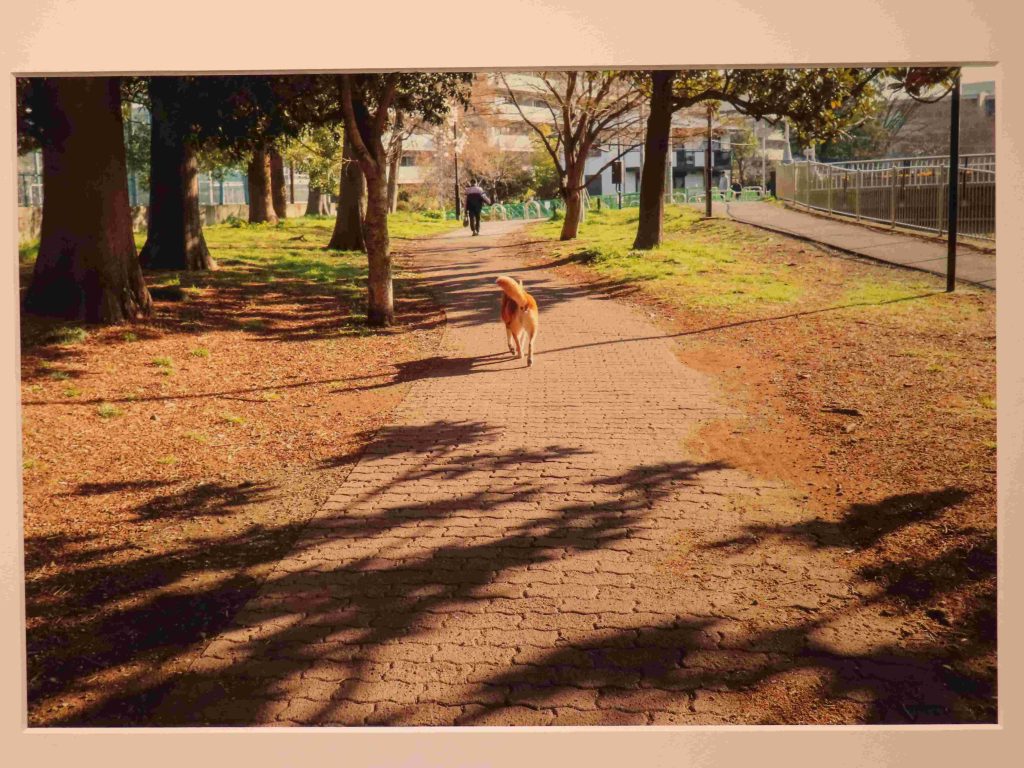

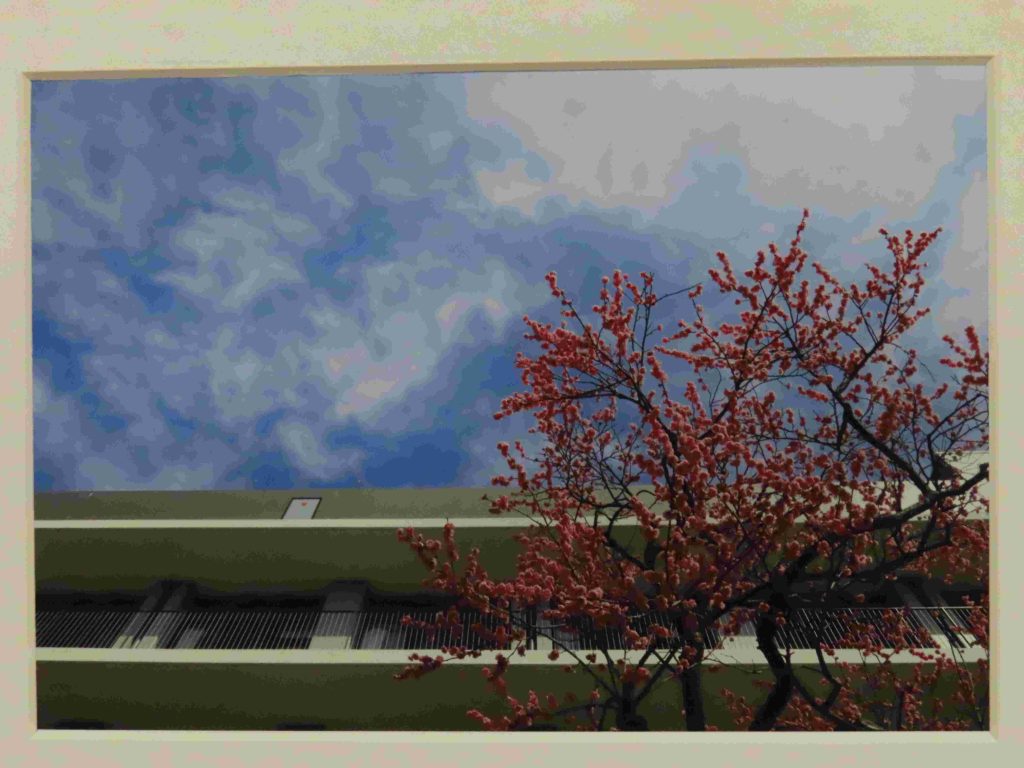

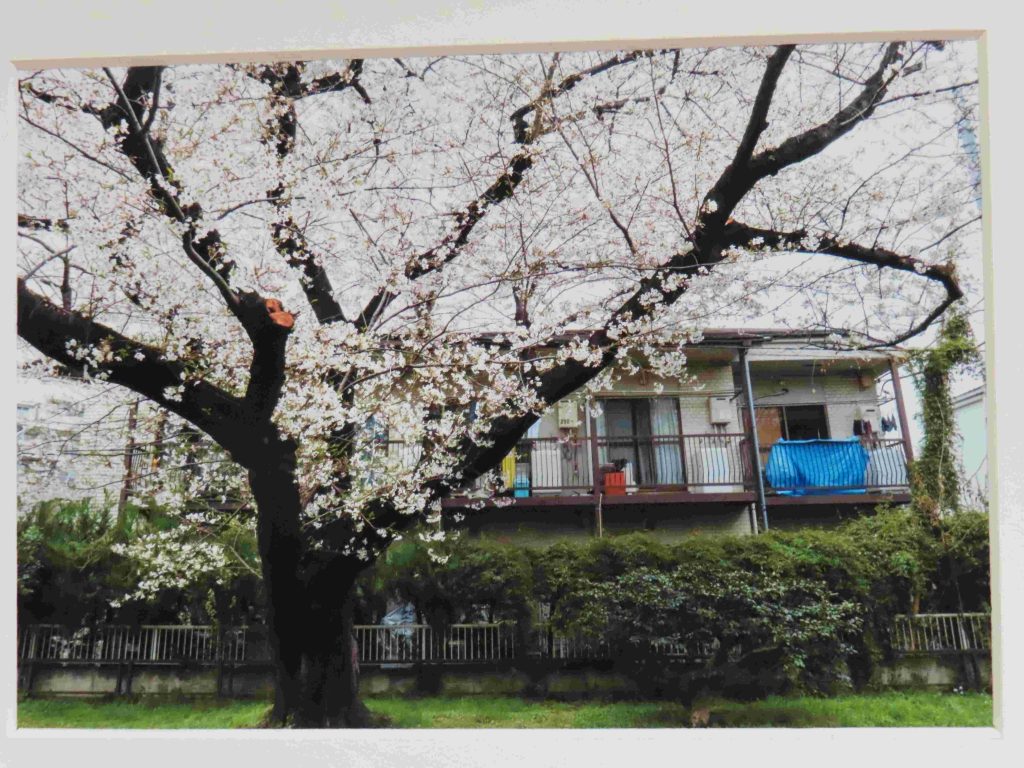

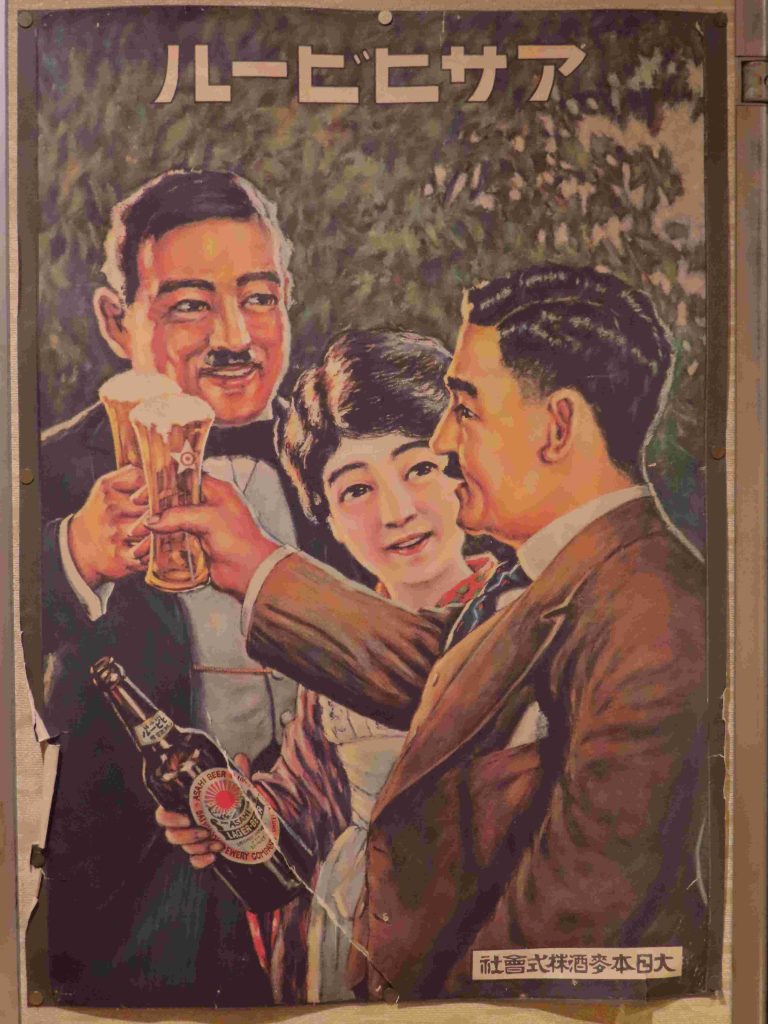

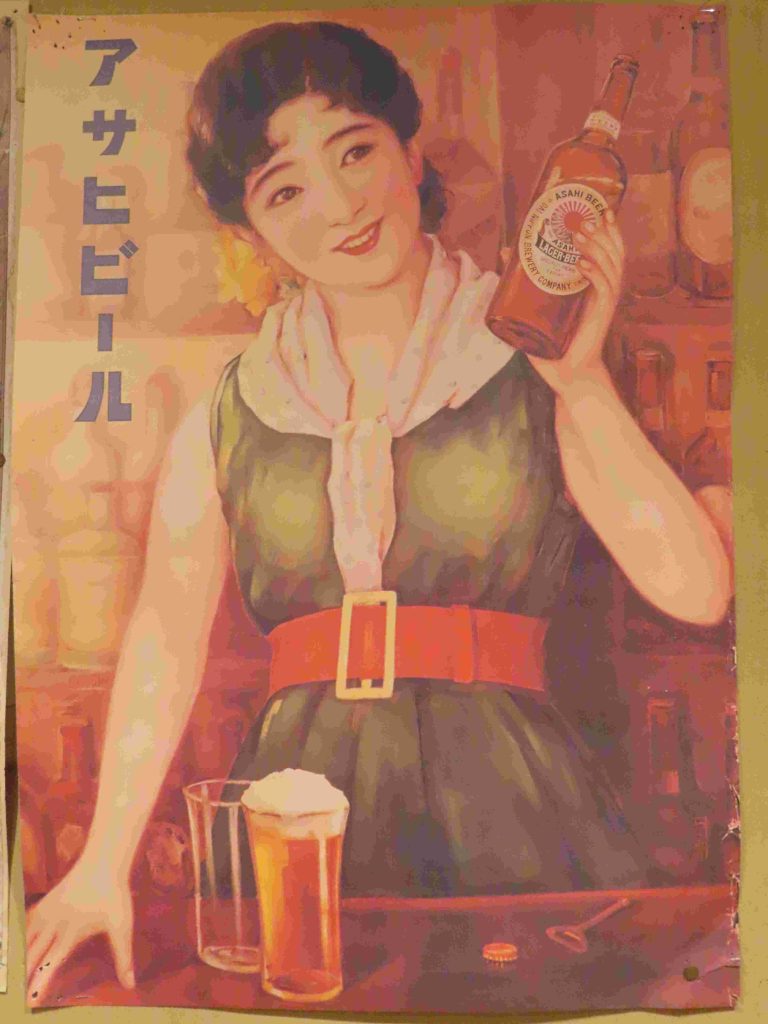

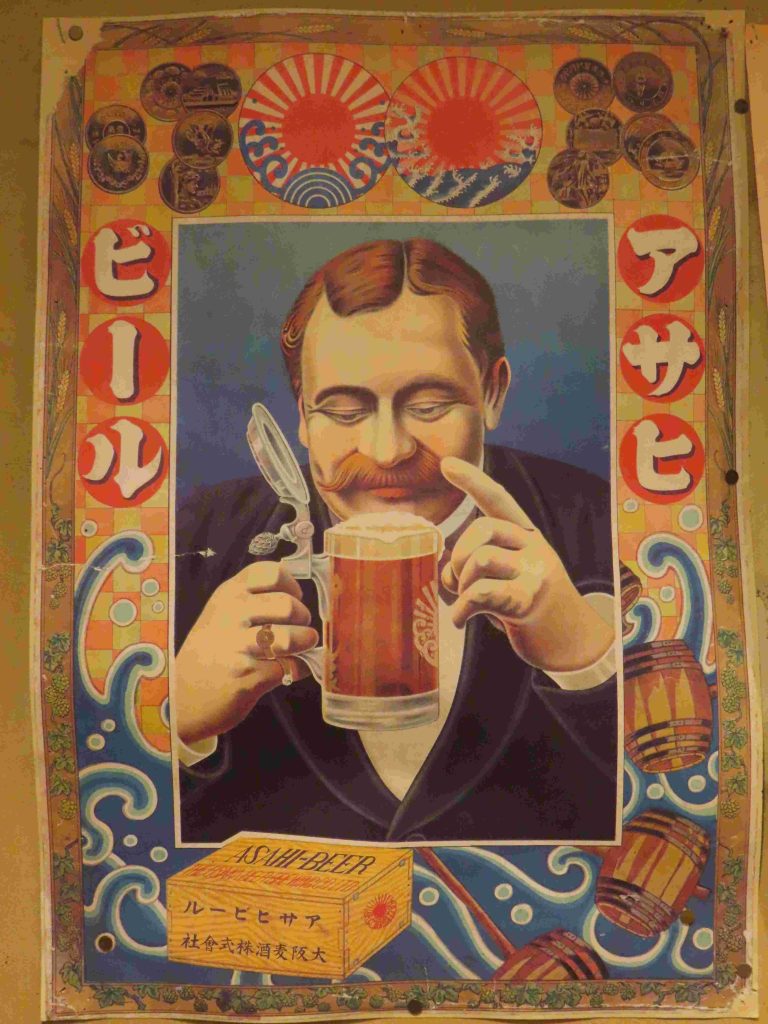

三共(現・第一三共)の先輩・井手口盛哉さんの写真展(写真1~7)で、被写体の選択、構図の工夫など、いろいろ勉強することができました。その後の夕食会では、昔の仲間たちと思い出話で盛り上がりました。因みに、本日の歩数は11,447でした。

閑話休題、『荘子の哲学』(山田史生著、トランビュー)は、二重に突拍子もない著作です。

先ず、荘子(そうし)が『荘子(そうじ)』で展開している寓話が突拍子もないものばかりであること、そして、『荘子』の「斉物論篇」について、著者・山田史生は、権威ある金谷治(岩波文庫)の解釈、福永光司・興膳宏(ちくま学芸文庫)の解釈、池田知久(講談社学術文庫)の解釈に異を唱えるという突拍子もないことを実行しているからです。

そこで、私も突拍子もないことに挑戦することにしました。本書を通じて学んだことを、私なりにまとめてしまおうというのです。

●万物がおのずからたどらざるをえない自然のなりゆきに身をゆだねよう。

●万物を超えた神秘的なものが端緒にあって、そこから万物が流出しているといったフィクションをつづることは、およそ無益だと知れ。

●ひとたび形をそなえた身として生まれてきたからには、自然の法則にしたがって朽ちてゆくのにまかせよう。

●自然の法則にしたがってふるまおう。

●みずからが相対的な立場にたっていることを自覚して、みずからの認識を絶対視することはやめよう。何事もきめつけるな。

●自然の鉄則にしたがった物の変化を身をもって認識するようにしよう。

●物のありさまに身をゆだね、物の変化そのものを体得しよう。

●その日その時のおのれの「いま・ここ」を生きよう。いちいち他人とくらべることはやめよう。

●自分のものの見方だけが正しいとする自分本位の見方をしりぞけよう。

●人為を極めるのではなく、ありふれた平常のありかたに身をゆだねよう。

●言語によってもたらされる情報にまどわされることなく、たえまなく変わっている現実の物のありようを、たえまなく変わっている自分という物として、リアリティをもって生きてゆこう。

●なにかを「知る」ことによって自分が「変わる」こと、これが生きることだと知れ。

●知ることには知らないところがあるとわきまえるのが、もっともすばらしく知ることだ――と知れ。

●絶対に正しいものなどないのに、いたずらに世間知によって分別し、ひとりよがりに正しいという判断をくだすな。

●暗黙知に身をゆだねよ。現実にある物をみよ。

●生きるのも死ぬのも自然の法則にしたがった出来事にすぎない。すべては自然の法則にしたがって存在のありかたが変化するのだから、いちいち気に病むな。生きているときに死んだあとのことはわからない。死んでしまえば生きていたときのことはわからないのだから。

●余計なことはするな。

著者は、「荘子は原理主義者ではない。現実主義者だ。理想主義者ではない。実存主義者だ。イデア論者ではない。経験主義者だ」と位置づけています。

『荘子』の中で、孔子がちょくちょく揶揄されているのは、荘子が思想的な対抗者として孔子を意識していたからだろうと述べています。