芭蕉の、句の作り直しに対する飽くなき執念、「創作」は当然という強かな精神・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3777)】

【読書の森 2025年7月26日号】

情熱的読書人間のないしょ話(3777)

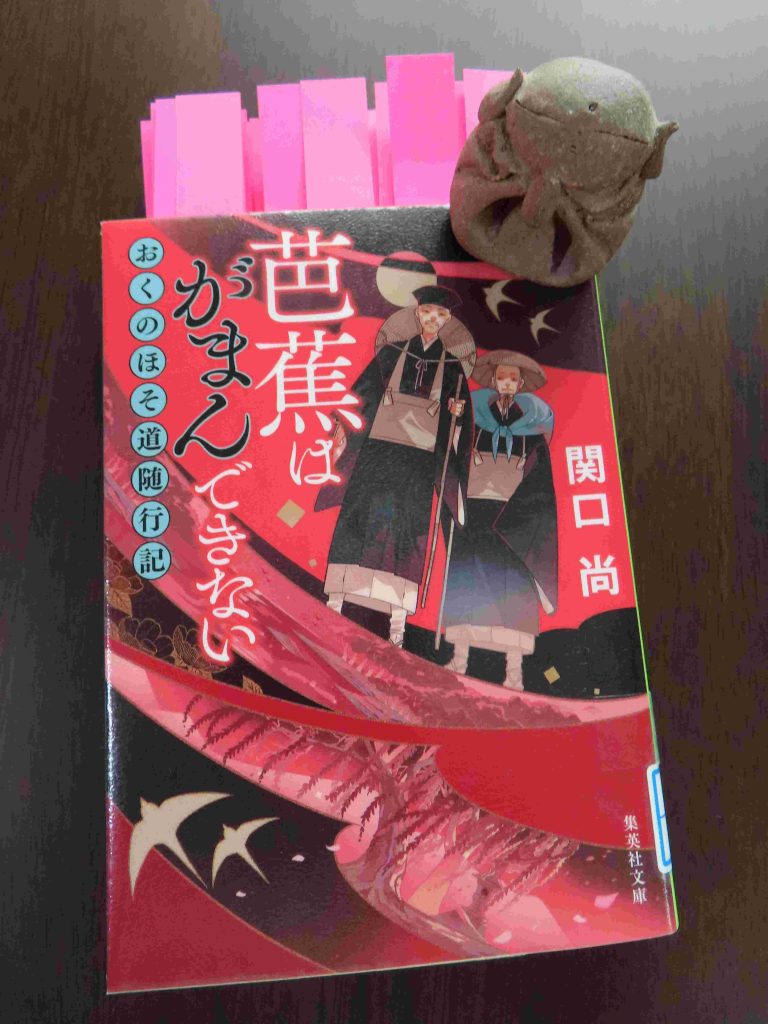

小説『芭蕉はがまんできない――おくのほそ道随行記』(関口尚著、の集英社文庫)の主人公は、芭蕉の「おくのほそ道」の旅の供をした曾良です。曾良が間近で見た、ありの儘の芭蕉が臨場感豊かに描かれており、自分も旅に同行しているかのような気分を味わうことができました。

読み終わって、強く印象に残ったことが3つあります。

第1は、小説としての面白さです。

第2は、句の作り直し、推敲に対する芭蕉の飽くなき執念です。

<古池や蛙飛ンだる水の音>→<古池や蛙飛こむ水のおと>

<鮎の子の白魚送る別哉>→<行春や鳥啼魚の目は泪>

<あなたふと木の下暗も日の光>→<あらたふと木の下暗も日の光>→<あらたふと青葉若葉の日の光>

<山寺や石にしみつく蝉の声>→<閑さや岩にしみ入蝉の声>

<さみだれをあつめてすゞしもがみ川>→<五月雨をあつめて早し最上川>

「さすが翁(芭蕉)だ。作り直しの鮮やかさに驚嘆する」。「作り直しにかけて、翁以上の才覚を見たことがない。日の本一であるとわたし(曾良)は信じている」。

第3は、「創作」、編集は当然という芭蕉の強かな精神です。

<蚤虱馬の尿する枕もと>――「だいぶ事実と違う。第一わたしたちが通されたのは奥の立派な座敷だ。蚤も虱もいなければ、もはや馬の小便の音も聞こえてこない」。

<一つ家に遊女も寝たり萩と月>――「宿でのせっかくのめぐり合わせも、艶やかな萩(遊女)と清澄な月(芭蕉)に関わりは生まれない」。

芭蕉曰く、「事実をそのまま書かなければいいだけさ。色をつければいい」。「だいぶ色をつけて書かねばならんなあ」。