『薔薇の名前』を諦めずに最終ページまで読み通すための、3つの補助線・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3861)】

粘った甲斐があり、キビタキの雌あるいは若鳥(写真1、2)、かなり遠いが、キセキレイ(写真3~5)をカメラに収めることができました。野鳥撮影のプロ二人(Iwさん、Isさん)と「友達」になることができました。都立富士高時代の同級生たちと、昔話、読書の話、病気の話で盛り上がりました。因みに、本日の歩数は11,502でした。

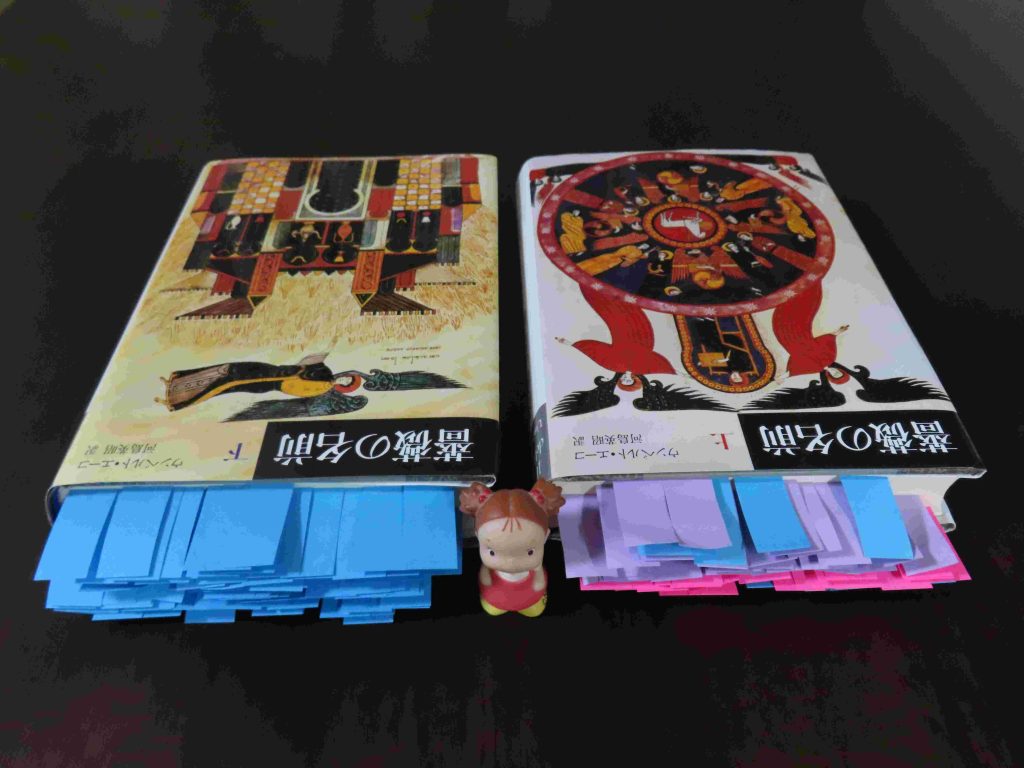

閑話休題、かなりの読書家でも、『薔薇の名前』(ウンベルト・エーコ著、河島英昭訳、東京創元社、上・下)は読み終えるのに苦労したという声を何度か耳にしました。

この小説では、中世の北イタリアの山上の由緒ある修道院で起こった奇怪な連続殺人事件の謎に、当修道院を訪れたフランチェスコ会修道士、バスカヴィルのウィリアムと、その弟子のベネディクト会見習い修道士、メルクのアドソの師弟が挑む1327年11月末の7日間が描かれています。

鋭い頭脳の持ち主であるウィリアムは、謎解きの途中で、この事件の原因は修道士同士の争いや復讐ではなく、修道院の敷地内に建つ巨大な迷宮構造を有する文書館に秘蔵されてきた禁じられた一巻の書物が関係していることに気づきます。

諦めずに最終ページまで読み通すために、3つの補助線を引くことをお勧めします。

第1の補助線は、宗教の線です。ウンベルト・エーコが物語に重々しい雰囲気を与えようとして詳細に綴った当時の宗教界の事情をざっと理解したら、このことに必要以上に囚われないようにしましょう。

共にベネディクト会の流れを汲むフランチェスコ会(「小さき兄弟会」がその中核)とドミニコ会が正統か異端かという勢力争いをしていること、そして、これがフランチェスコ会の後ろ盾の神聖ローマ皇帝ルートヴィヒ4世と、ドミニコ会の親玉たる教皇ヨハネス22世の代理戦争でもあったことを知っておけば十分でしょう。

第2の補助線は、推理の線です。シャーロック・ホームズの大ファンだったエーコは、これでもか、これでもかというぐらい、次から次へと複雑な謎を仕掛け、ウィリアムに解かせているが、コアな推理小説ファン以外は、この部分ではあまり頭を使わずに、謎解きはウィリアムに任せておきましょう。

その代わり、最後の最後で明らかになる一番重要な謎には真正面から向き合ってください。この謎こそが、本書の肝だからです。そして、「笑い」について、改めて考えてみましょう。

第3の補助線は、学識の線です。エーコは自身初の小説である本作品に論理的かつ重層的な骨格を与えるべく、持てる学識の全てを注ぎ込んでいます。ウィリアムは、「オッカムの剃刀(かみそり)」で知られる実在した「オッカムのウィリアム」の親友ということになっています。この学識部分は、軽く、はい、はいと頷いておけばいいでしょう。

何しろ、語り手があちこちで、「この老いたる僧は、あまりにも横道へ足を踏み入れがちであるから」、「またしても私のペンは、横道に逸れて、語る必要のないことまで語ってしまった」、「どうやら、私の物語は冴えない脇道へ入りこんでしまった」と言っているくらいですから。

個人的に気になったのは、物語の末尾のアドソとウィリアムの、「・・・神が存在しないことを証明するのに等しいのではありませんか?」、「おまえの問に、然りと答えたならば、学僧である身としては、どうやっておのれの知識をこれから先も伝えていけるであろうか?」という、修道士らしからぬ会話です。

そして、死を目前にした語り手は、「ほどなくして、わが始まりの時と私は混ざり合うであろう。そしていまではもう私は信じていない、それがわが修道会の歴代の僧院長が説いてきた栄光の神であるとも、あるいはあのころ小さき兄弟会士たちが信じていたような栄光の神であるとも、いや、おそらくはそれが慈愛の神であるとさえも。<神トハタダ無ナノダ・・・>。私はすぐに、その広大無辺な、完全に平坦で果てしない、無の領域へ、入りこんでいくであろう。そこでは、真に敬虔な心が安らかに消滅していくのだ。私は神聖な闇のなかに、まったくの沈黙のうちに、捉えがたい一体感のうちに、深く深く沈んでいくであろう。そしてそのように沈みこんでいくいなかで、あらゆる同じものも、あらゆる異なるものも、失われていくであろう。そしてあの奈落のなかで、私の精神はおのれを失っていき、平等も不平等も、何もかも、わからなくなっていくであろう。そしてあらゆる差異は忘れ去られ、単純な基底に、何の異同も見分けられない荒涼とした沈黙のうちに、誰もがおのれの居場所さえ見出せない深い奥底に、私は達するであろう。形あるものはもとより、揺らめく映像さえない、無人に神聖な沈黙のうちに、私は落ちこむであろう」と、物語を結んでいます。

そこで、ChatGPT5に「ウンベルト・エーコは神の存在を信じていたのですか?」と聞いてみました。「ウンベルト・エーコ(Umberto Eco)は、厳密な意味では『神の存在を信じていた』わけではなく、伝統的な信仰者でも無神論者でもない、非常に独特な立場をとっていました。彼の考え方は、神学・記号論・哲学が複雑に絡み合ったもので、しばしば『不可知論的(アグノスティック)』と評されます。・・・(略)・・・まとめ:信仰というより思想 ▶幼少期は信仰的な環境 → しかし成人後は非信者、▶『神の存在』は証明不能としつつ、その『文化的役割』を重視、▶神学や記号論を通じて、神を『問い続ける』姿勢を維持、▶信じる/信じないではなく、『神をめぐる意味』を考察した思想家」という回答が即座に返ってきました。私の無神論に近いことを知り、エーコに親しみを感じるようになりました。