街は死体の襤褸筵・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3920)】

コウノトリの番(つがい)は、日の出直前から1時間半ほど池で旺盛な食欲を満たし、その後、送電鉄塔の天辺で日光浴(写真1~16)。アキニレ(写真17)が黄葉しています。因みに、本日の歩数は13,419でした。

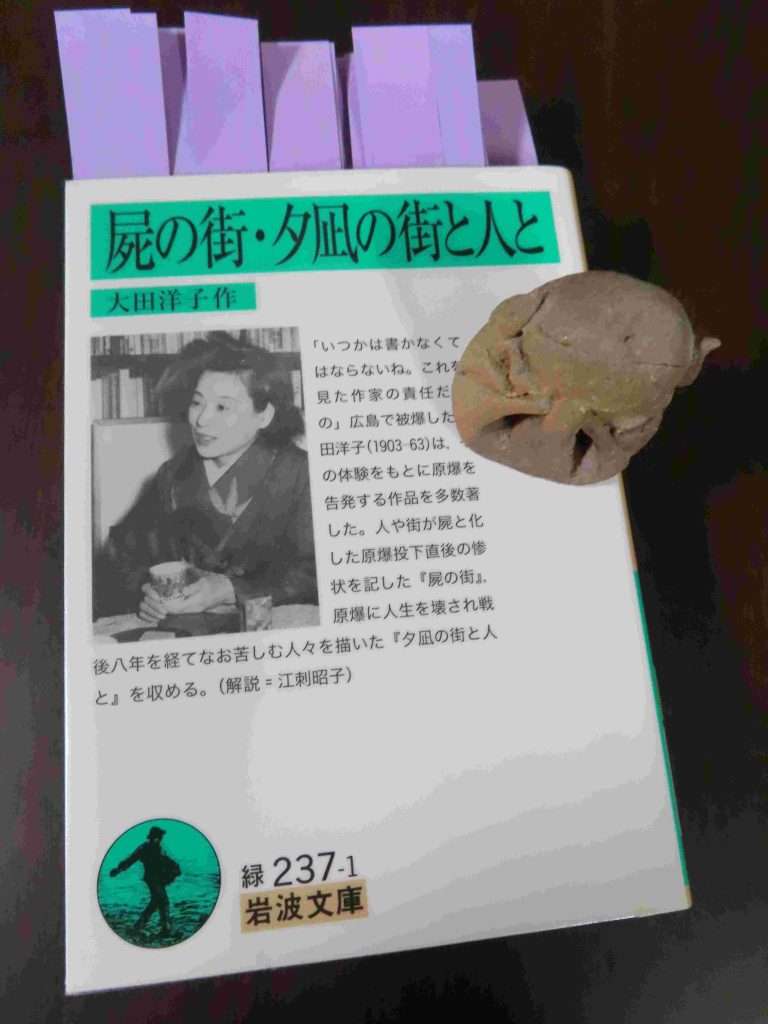

閑話休題、『屍の街・夕凪の街と人と』(大田洋子著、岩波文庫)に収められている『屍(しかばね)の街』は、被爆者の手になるルポルタージュ形式の小説です。

1945年8月6日の広島への原爆投下時、爆心から約1.5kmの家の2階で眠っており、気がついたら微塵に砕けた壁土の煙の中にぼんやりと立っていた著者が、自らの恐ろしい体験だけでなく、逃れてきた山間部の村で被爆当日に火傷も怪我もしなかった人々がばたばたと死んでいくのを目撃し、明日は我が身と死の影に脅えながら書き急いだのが『屍の街』です。

見たこと、感じたことを伝えなければならないという強い使命感に支えられたリアルタイムの遭難記で、まだ原爆とは分からない段階で死体の様子から通常兵器ではないことに気づき、その後も当日無傷だった人々が死んでいくさまを記した貴重な記録です。

「私は一九四五年の八月から十一月にかけて、生と死の紙一重のあいだにおり、いつ死の方に引き摺って行かれるわからぬ瞬間を生きて、『屍の街』を書いた。・・・広島の不幸が、歴史的な意味を避けては考えられないことを思うとき、小説と云えども、虚構や怠惰はゆるされない。原型をみだりに壊さず、真実の裏づけを保って小説に移植されるべきであろう。そして書かなくてはならないということだけが、うごかし難いものだと思う」。

●西の家でも東の家でも、葬式の準備をしている。きのうは、三、四日まえ医者の家で見かけた人が、黒々とした血を吐きはじめたときき、今日は二、三日まえ道で出会ったきれいな娘が、髪もぬけ落ちてしまい、紫紺いろの斑点にまみれて、死を待っているときかされる。

●死は私にもいつくるか知れない。私は一日に幾度でも髪をひっぱって見、抜毛の数をかぞえる。いつふいにあらわれるかも知れぬ斑点に脅えて、何十度となく、眼をすがめて手足の皮膚をしらべたりする。

●意識ばかりははっきりしていて、どんなに残酷な症状があらわれても、痛みもしびれもないという、原子爆弾症の白痴のような障害の異状さは、罹災者にとって、新しい地獄の発見である。

●了解することの出来ぬ死の誘いの怖ろしさと、戦争自体への(敗戦の意味でなく)忿(いか)りは、蛇のようにからみ合い、どんなにもの憂い日にも、高鳴っている。

●ある日は原子爆弾で両親をうしなった少女が、ふらふらと峠の頂までかえって来て、谷川の水に口をつけたまま、死んでいたという話だった。

●少女たちは、天に焼かれる、天に焼かれると歌のように叫びながら歩いて行った。子供たちの家では、たれのところにも、たいてい一人か二人の傷ついた肉身か、縁故のひとが帰って来ていて、むごたらしく死んで行ったり、死にかけたりしているのだ。

●広島ではあの朝、平塚町の間借り住居で、女といっしょにまだ寝ていた。銀ちゃんはどさっと崩れた家の下敷になった女を、瓦礫のなかからひきずり出した。けれどもその女は、丸坊主になるほど髪がぬけ落ち、赤痢のような血便にまみれて、銀ちゃんの発病する以前に亡くなったというのである。

●軍国主義者たちが、捨鉢な悪あがきをしなかったならば、戦争はほんとうに終っていたのだ。原子爆弾は、それが広島であってもどこであっても、つまりは終っていた戦争のあとの、醜い余韻であったとしか思えない。

●河原はふたたび潮が引いていたけれども、そこではもうそろそろと死の幕がひらきかかっていた。うつ伏せで死んでいる人、仰向いて死んでいる人、草の上に坐ったまま死んでいる人、そしてうろうろと、うつけ歩いている者は、襤褸をさげ、ばさばさの髪をし、とげとげしい顔をして、眼だけきらきらと光らせているのだった。女は醜悪な様子になっていた。裸で何もはかずに歩いている娘や、髪の毛の一本もない女の子や、抜けた両腕をぶらぶらさせている老場などもいた。

●私たちは河原へ帰った。河原の死体は焙られるような太陽にさらされて、蠅がたかっていた。

●六日から三日目になったから、河原は死臭に満ちていた。

改めて戦争というものを考えさせられる、凄まじい作品です。