若き写真家が、丸太小屋で自給自足生活を送る老人を14年間、撮り続けた写文集・・・【情熱的読書人間のないしょ話(1549)】

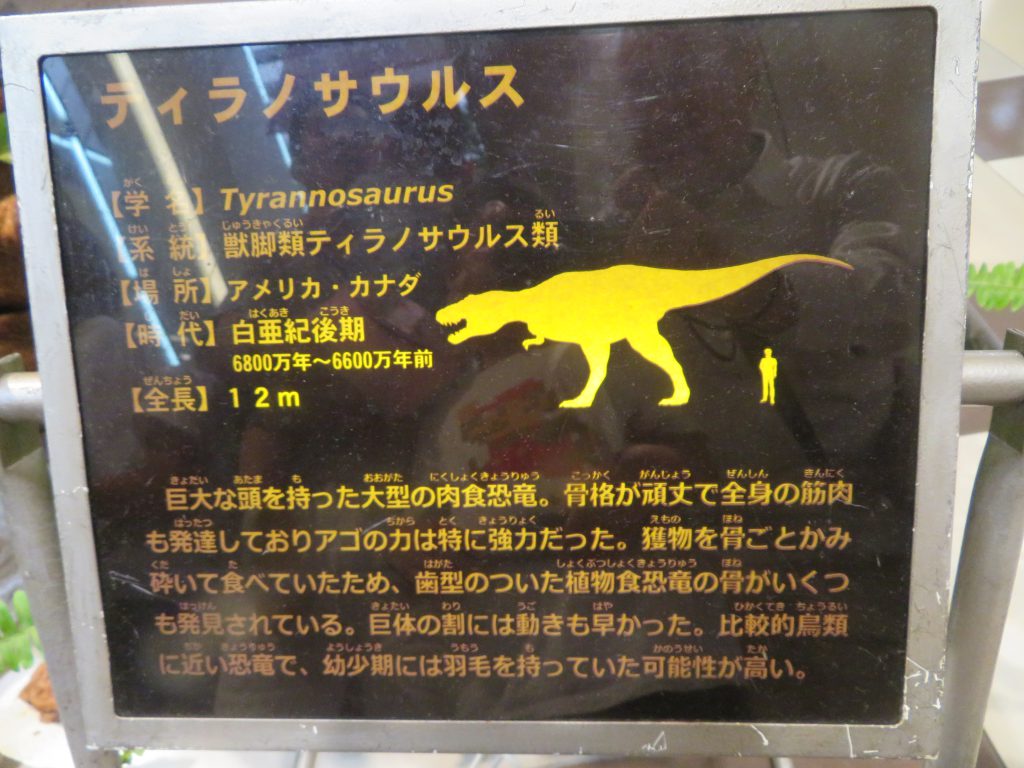

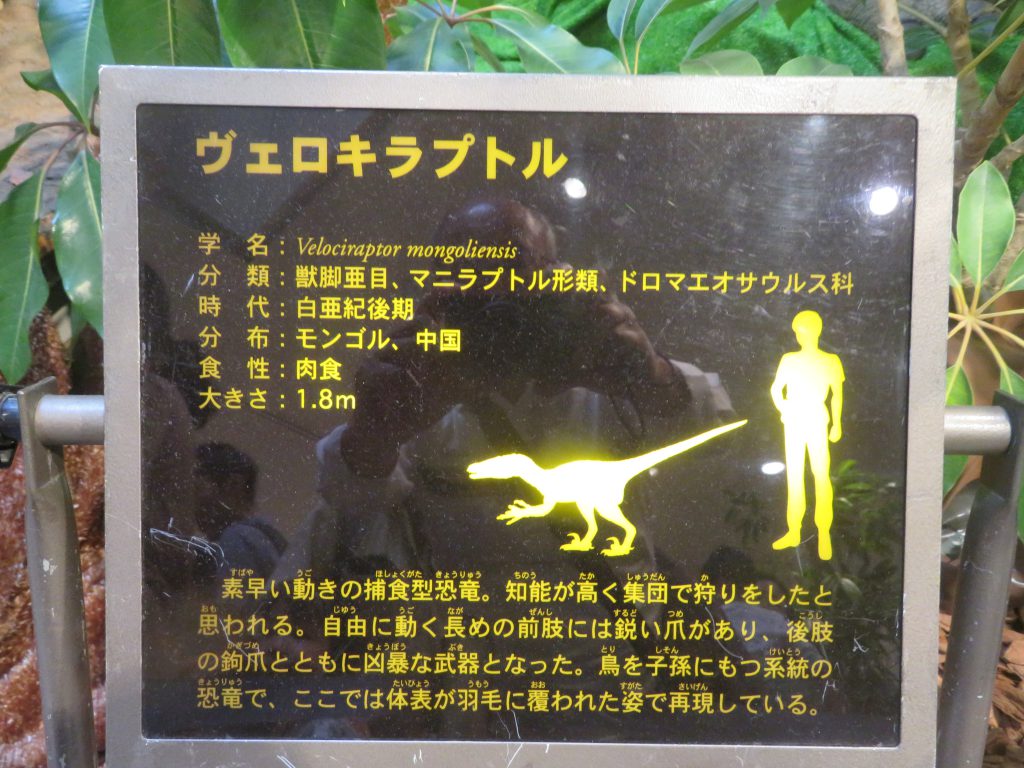

千葉・流山の流山おおたかの森ショッピング・センターに恐竜たち――ティラノサウルス、トリケラトプス、イグアノドン、ヴェロキラプトル、スピノサウルス、バロサウルス――が現れました。リアルな動きや鳴き声に怯えて、泣き出す子供もいます。

閑話休題、『庭とエスキース』(奥山淳志著、みすず書房)は、世にも珍しい本と言えるでしょう。若き写真家が、北海道の小さな丸太小屋で独り自給自足の生活を送る「弁造さん」の姿を14年に亘り撮影し続けた写文集だからです。

1998年の4月の終わりに、25歳の著者が、79歳の弁造さんを訪ねた時のこと。「『ちょっと、こっちに見せたいものがあるんじゃ』。弁造さんはそう言って、僕を庭から続く、カラマツやナラが立ち並ぶ斜面の方へと誘った。初めて訪れる弁造さんの庭。そこは弁造さんの王国そのものだった。庭のランドマーク、空に向かって枝を伸ばすメープルはもちろんのこと、木々のほとんどは弁造さんが植え育てたもので、庭の中心にある池も弁造さんが掘ったものだった。プラム、サクランボ、ブルーベリー、ハスカップなどの果樹の類、ワラビやウドなどの山菜類、背筋を伸ばすようにまっすぐに畝が伸びる畑。木も作物もひとつひとつは広々とした庭の中で点在しているのだが、弁造さんを含めたすべての存在が互いに深く結びついているとでも言えばいいのだろうか。おそらく弁造さんが毎日歩くことでできたに違いない穏やかなカーブを描く道を辿っていくと、庭を構成している木々や作物、そこにあるすべてのものたちの声を聴きながら、あるいは指先で触れながら歩いていけるような気がするのだった」。

「めぐる四季を追いかけるようにして繰り返し弁造さんを訪ね、弁造さんと過ごした時間。そこで僕は、一体何を聞き、一体何を感じたのだろうか。そして、そこから何を得ることができたのだろうか」。

「なぜ、僕は『他者』にこだわったのだろうか。あの頃、漫然と胸の中にあったのは、人は自分の人生しか生きられないという絶対の事実だった。僕はそのことを疑うこともなく、今とこれからを生きるうえでの約束のようなものとして感じていた。でも、心の奥底では自分以外の人生を知りたいと願っていた。自分ではない誰かの人生を満たしている日々の時間に触れてみたいと思っていた。理由もなく。そして、他者にカメラを向け写真を撮ることを通じてそれが可能になるのではないかと、次第に思いを募らせていった。その思いの先に立とうとしてくれたのが弁造さんだった」。

「こうした(宗教の)話になると、最後はいつも決まって死生観へと話題が移っていった。弁造さんは、『宗教を持たん人間が死を語ることは許されんじゃろう。精神やら魂が永延だなんてありゃあせんのじゃ。肉体が死んだと同時に無になる。どこにも行かんし、何にもならん。まったくのゼロじゃ。死を考える必要なんてないんじゃ。わしはそれでいいと思っとる』と繰り返した。でも、今、僕の目の前で草むらを歩いている弁造さんはそうではなかった。昨日は友人の辞世の句に心を動かされ、今日はこうして両親の墓に花を手向けている。しかも、自らの死後のために永代供養の納骨堂を申し込んだと言う。さらに寺を大切にしている。矛盾だらけでまるでデタラメではないか。でも、そう思う一方で僕はこれもまた弁造さんなのだと感じていた」。

「92歳の人生を閉じた弁造さんの生きること。それはつまらない観念や諦観めいた世界観で塗り込められることを軽やかに飛び越えていくもので、しっかりと形や熱や重さを持ったものだと思う。そう、僕たちのもっと目の前近くにあって、握ったり触ったりできるもので、たとえば風に揺れる青草であったり、道端で気ままな沈黙を続ける石ころのような。そして、この手触りのようなものこそ、弁造さんを通して知った僕の生きることだったと今になって感じている」。

弁造さんも、著者も、とても普通の人とは思われないが、読み終わって、なぜか心の安らぎを覚えてしまった私なのです。本当に、これは不思議な本なのです。