スティーブ・ジョブズが死に瀕して感じたこと・・・【山椒読書論(2429)】

ニホンズイセン(写真1)が咲いています。季節外れのクルメツツジ(キリシマツツジ。写真2)が咲いています。

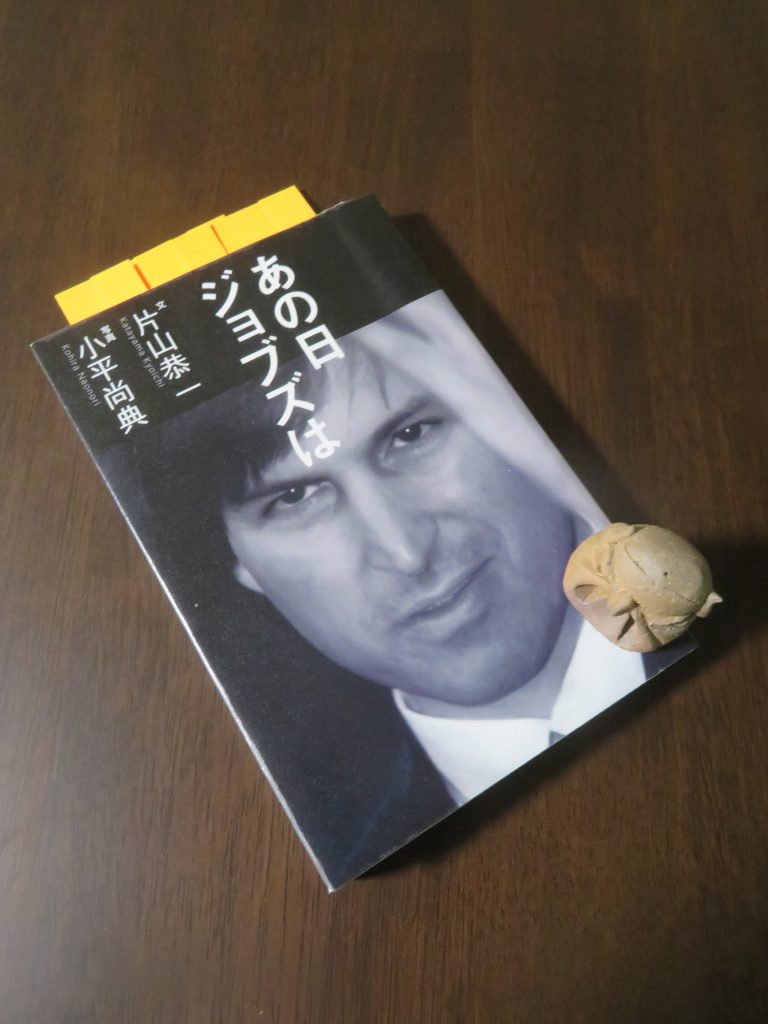

閑話休題、『あの日ジョブズは』(片山恭一著、小平尚典写真、ワック)は、類書とは異なるアプローチでスティーブ・ジョブズに迫っています。

「ジョブズのなかにも自分が変わるという志向性はなかった。自分が変わるかわりに世界や他人を変えようとした。容易にかわらないときには『現実歪曲フィールド』を使った。いまやそれは万人のものになっている。誰もが恣意的に歪曲できる自分だけの『現実』を生きている。ある意味、ジョブズは先駆的だったとも言える」。

「誰も必要とは思わなかったのに、気がついたときには、これなしでは生きていけないとみんなが思ってしまう。そういうガジェットを作り上げることにかけて、ジョブズは並外れた才能をもっていた。この稀有な才能を活かして、スマートフォンというそれまで存在しなかったものを形にしてしまった。しかし彼がいなくなって10年、この画期的な発明も平準化した。それは日用品として使えるものになり、現に人種、民族、宗派、貧富を問わずみんなが使っている。これほど人類が平等に使える機器は、歴史はじまってこのかた存在しなかったかもしれない」。

「ある意味、万人がスティーブ・ジョブズになってしまったのだ。あたかもスマートフォンなどのガジェットによって、彼は人類を自分のクローンにしてしまったかのようだ。誰もがジョブズと同じような強い孤独感と孤立感にとらわれている。一人の天才的な起業家の個人的な問題が、現在では地球を覆う人類規模の問題になっている。どうすれば世界や人生を、自分の足で歩くものにすることができるのか? 再び人間的な価値を取り戻すことができるのか?」。

「自然であることが何よりも苦手だったジョブズ、その彼が猶予のない死に感化されるようにして自然な振舞いを見せはじめる。『世界をあっと言わせる』とか『宇宙に衝撃を与える』とか、そんなことばかり考えてきた人間が、いかに自分がつまらないものを追い求めてきたかに気づく。ビジネスの世界で頂点に立った者が、いまさらながら富や名声のはかなさを知る。『ジョブズの最後の言葉』とされるものから聞き取れるのは、祇園精舎の鐘の声を思わせる、そんな暮色蒼然としたトーンだ。・・・好悪や功罪は別にして、一個の者として、やれるだけのことをやり尽くしたと言えるだろう。これ以上ないほどの富も名声も手に入れた。そんな一人の人間が、この世で自分が成したことはみんな無価値であるという場所にたどり着いた。死に至る病を得たジョブズが最後にたどり着いたのは、まさにベッドの上で身動きもままならない自分だった。その自己は、あまりにも非力で卑小で無用だった」。

この著者の言うように、死に瀕したジョブズが感じていたのか――それはジョブズしか答えられないと、私は考えています。