「レンズ思考」と「裸眼思考」を同時に使いこなそう・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3588)】

ビカクシダ(別名:コウモリラン。写真1)、クワズイモ(写真2)、アンスリウム・クリスタリナム。写真3)、アンスリウム・アンドレアナム(写真4)、シンビジウム・エンザン・スプリング‘イン・ザ・ムード’(写真5)をカメラに収めました。

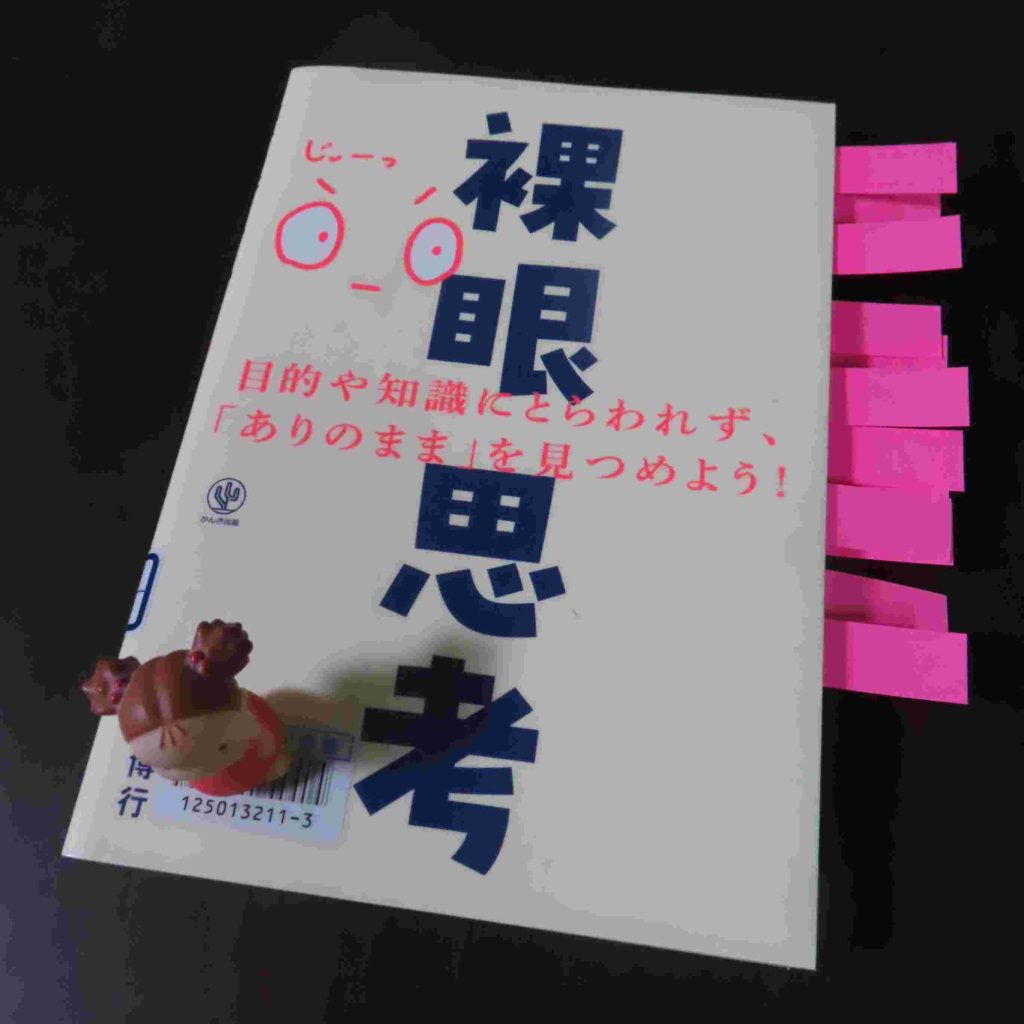

閑話休題、『裸眼思考――目的や知識にとらわれず、「ありのまま」を見つめよう!』(荒木博行著、かんき出版)は、素早く合理的に仮説検証ができるようなレンズをかけて深める思考(レンズ思考)と、そのレンズを外して裸眼で世の中を広く眺めながら考える思考(裸眼思考)という2つの思考モデルを組み合わせこそが重要と主張しています。

ビジネスの現場において、いかにして「裸眼」で世の中を見つめ続けられるか、そのプロセスや実践方法が具体的に提示されています。

そのポイントを私なりに整理してみました。

●レンズ思考

ステップ1・目的=達成したいこと、答えを出したい問いの存在を明確にする。

ステップ2・仮説=目的や問いに対する事前の答えの想定を用意する。

ステップ3・検証=立てた仮説が本当に正しいかを実際に確認する。

ステップ4・決断=目的に対する答えを最終確認し、何をすべきかを決定する。

●裸眼思考

ステップ1・知覚=私たちに備わった感覚器官を解放して、周囲にある存在を認知する。

ステップ2・保留=知覚したことの解釈をあえて決定せず、宙ぶらりんの状態を維持しておく。

ステップ3・記憶=保留したモヤモヤを忘却せず、身体を活用して定着させる。

●「保留」は「ネガティヴ・ケイパビリティ」と言い換えることができる。「ネガティヴ・ケイパビリティ」とは「不確かさの中で事態や情況を持ちこたえ、不思議さや疑いの中にいる能力」。

著者の言うところの「レンズ思考」の重要性を説く書籍は巷に溢れているが、「裸眼思考」に着目した本には、管見の限り、初めて出会いました。