後鳥羽院とは、どういう人物だったのか・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3779)】

ツバメ(写真1)、ミナミメダカ(写真2、3)をカメラに収めました。ムクゲ(写真4)、クサキョウチクトウ(学名:フロックス・パニキュラータ。写真5、6)、ルリマツリ(学名:プルンバゴ・アウリクラタ。写真7)が咲いています。ゴーヤー(写真8)が花と実を付けています。

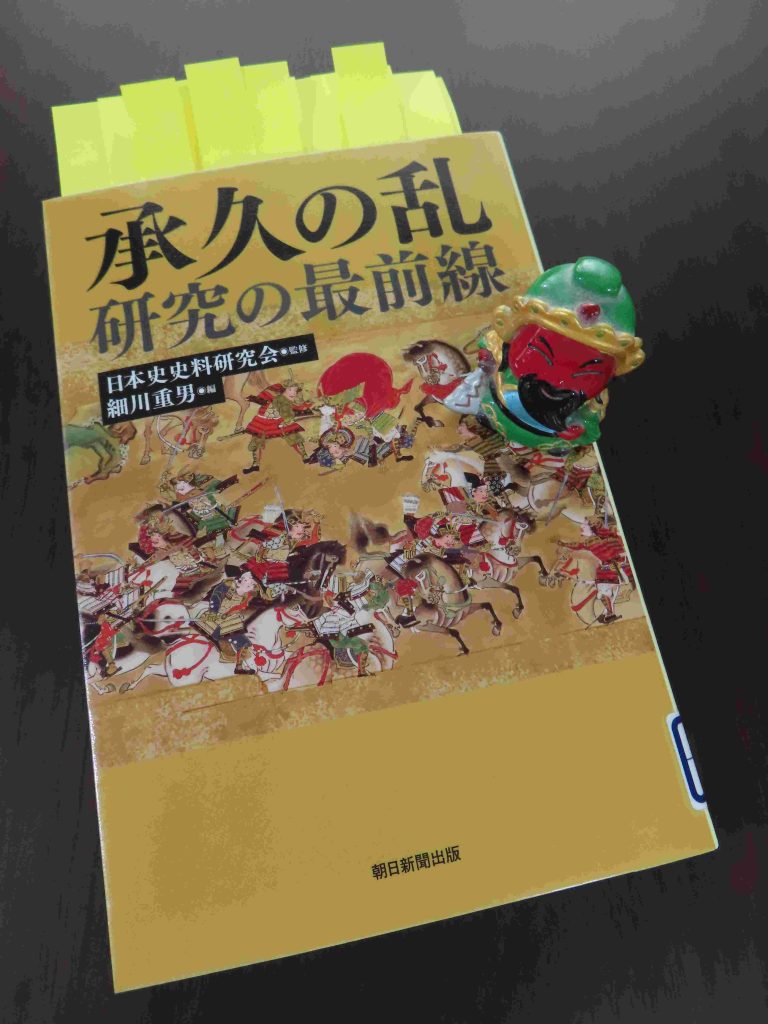

閑話休題、論文集『承久の乱研究の最前線』(日本史史料研究会監修、細川重男編、朝日選書)で、個人的に、とりわけ興味深いのは、後鳥羽院に関する3つの論考です。

●後鳥羽院の人柄

いささか横暴で闊達、陽性な人柄であった。彼は人生を肯定的に生き、大勢の供を従えて自由気ままにふるまい、膂力は人に勝り、それでいて知性の高さも卓絶しており、要するに頭も体も強く、関心をもったあらゆることにエネルギッシュに取り組む、気性の熱い人物であった。歴代天皇を通じても、これほど多彩な分野に熱意・才能を示した帝王はまれであろう。

●後鳥羽院と上流貴族との関係

承久の乱において、朝廷が一枚岩となって幕府と対決したのではなかった。大多数の貴族は後鳥羽院と思惑を異にしていた。乱で後鳥羽院と行動をともにしたのは、その皇子たちや少数の側近にすぎなかった。上流貴族たちは後鳥羽院よりも自己の家の存続を重視したのであろう。

●隠岐の後鳥羽院

承久の乱で敗れ隠岐に流された後鳥羽院は、18年間も大病もせずに生きながらえている。膂力も人に優れ、アウトドアの娯楽も大いに愛した人柄は、おそらく隠岐でも健在であったものと想像される。なお、彼は、死後の霊魂が怨霊となることを避けたいと念じていた。