江戸時代の宿場町の一日が臨場感豊かに描かれている創作絵本に癒やされた・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3066)】

テイカカズラの園芸品種・ハツユキカズラ(写真1、2)の桃色、白色、緑色の葉が目を惹きます。タマスダレ(ゼフィランサス・カンジダ。写真3)、マルバルコウソウ(写真4)、センニンソウ(写真5)、小さなヒマワリ(写真6、7)が咲いています。オクラ(写真8、9)、ヘチマ(写真10)が花と実を付けています。

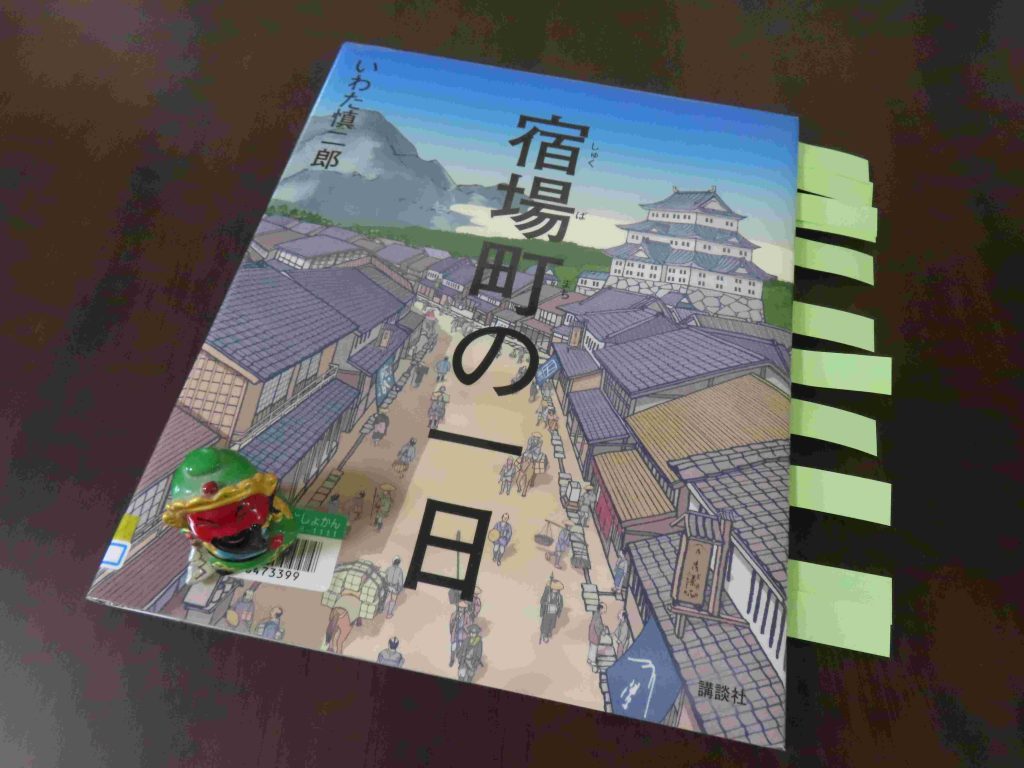

閑話休題、『宿場町の一日』(いわた慎二郎作・絵、講談社)は、江戸時代の宿場町の一日が臨場感豊かに描かれているので、子供だけでなく、大人も愉しめる創作絵本です。

●暁七ツ(午前4時ごろ)

「江戸時代には『はたご屋』とよばれる旅館があつまった『宿場町』がありました。はたご屋の一日は、夜明けまえからはじまります」。

●暁七ツ半(午前5時ごろ)

「家族で営んでいる、ちいさなはたご屋では、お客さんの朝ごはんのじゅんびでおおいそがしです。おかあさんがごはんをつくり、男の子がてつだいをして、おねえちゃんが客室まではこびます。おとうさんは帳場でお客さんとはなしています」。

旅ののりもの、旅のもちものが紹介され、江戸時代の時刻が説明されています。

●昼九ツ(正午ごろ)

「おかあさんとおねえちゃんは、ふとんをほしたり部屋のそうじをしたりして、お客さんをむかえるじゅんびをしています」。

●夕七ツ(午後4時ごろ)

「旅人がつぎからつぎへと宿場町にやってきます。はたご屋の人がいっせいに声をかけます」。客引き競争に「まけてられない!」と勇み立つおねえちゃんを、「おねえちゃん、がんばれ!」と男の子が励まします。

「わらじで歩いてきた旅人の足はどろだらけなので、よくあらってから部屋にあがります」。

「お客さんを部屋に案内してお茶をだし、宿帳になまえや住所を書きます」。

五右衛門ぶろの構造やはいりかたが説明されています。

「江戸時代にはガスや電気はなかったので、かまどで小枝やまきを燃やしてごはんを炊きました」。

「お客さんは部屋では髪をととのえたり、マッサージを受けたりします」。

トイレ(かわや、ちょうず場、せっちん)の構造が説明されています。

●暁九ツ(午前0時ごろ)

「真夜中の宿場町にはわるいやつがいる・・・かもしれません」。

●明六ツ(午前6時ごろ)

「つぎの朝、お客さんが旅だちます」。

●朝五ツ(午前8時ごろ)

「きょうも宿場町にはあたらしい旅人がやってきます」。

ほのぼのとした絵に癒やされます。