長く続くシベリア抑留生活のなかで、父が何よりも頼りにしたのは「希望」だった・・・【山椒読書論(836)】

冊子『語り継ぐべき声――満州移住、戦争とシベリア抑留、そして帰国後も苦難を生きた父の記憶』(根本尚之著)を読み終えて感じたことが、3つある。

●第1は、これは体験者自身が語った40ページの冊子だが、満州移住、シベリア抑留の実態を知るための貴重な資料であるということ。

▶将校当番(兵)として戦況の変化を早く察知。南方敗戦、空襲激化、沖縄戦激烈を知る。表には出ないが「戦争は終わり負ける」と感じていた。

▶戦況が厳しくなる中で、父たち機関銃中隊には「人間爆弾」による(ソ連の)戦車攻撃が命じられた。・・・父のトーチカでも、一人の兵士が選ばれた。・・・父が見たのは、だたひたすらに(戦車に向かって)走り、爆発とともに消えた若者の姿だった。

▶父は、満州からロシアへ、そしてシベリアへと連れて行かれた。戦争は確かに終わったが、父たちにとっては新たな苦難の始まりだった。

▶朝は8時に起床し、食堂で朝食をとる。粥のような、泡だったスープが配られた。作業に出る際には、昼用のパンが300グラム支給され、週に2回ほどバターも配られたという。チーズはなかった。タバコは週に2~3回、数本ずつ支給された。・・・ソ連は「労働者の国」だったため、労働時間は8時間と決められており、それ以上の強制労働はなかった。父はその点について、「その点だけはきっちりしていた」と語っていた。

▶(4年半のシベリア抑留後に帰国し、故郷で)父は、仕事を探し始めた。しかし「シベリア帰り」というレッテルが障害になった。当時は共産主義に染まっていると警戒され、会社から敬遠されたのだ、父はなかなか安定した職に就けなかった。

●第2は、零下30度を下回る極寒のシベリア抑留生活を生き抜くことができたのは、「希望」を捨てなかったからだということ。

▶父は、兵隊として命じられた道を疑わずに進み、そしてそのなかで「必ず生きて帰る」という強い思いを抱いていた。そこには、時代に育てられた信念と、生き抜こうとする底力があった。

▶長く続く抑留生活のなかで、父が何よりも頼りにしたのは「希望」だった。故郷に戻れる保証はなかったが、それでも父は「いつかは必ず帰れる」と信じていた。

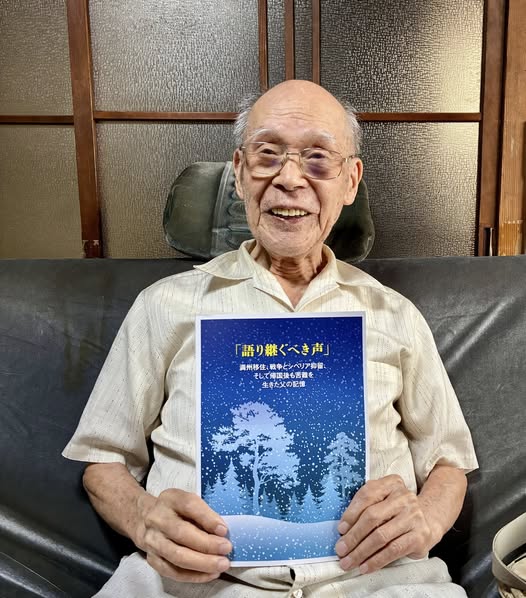

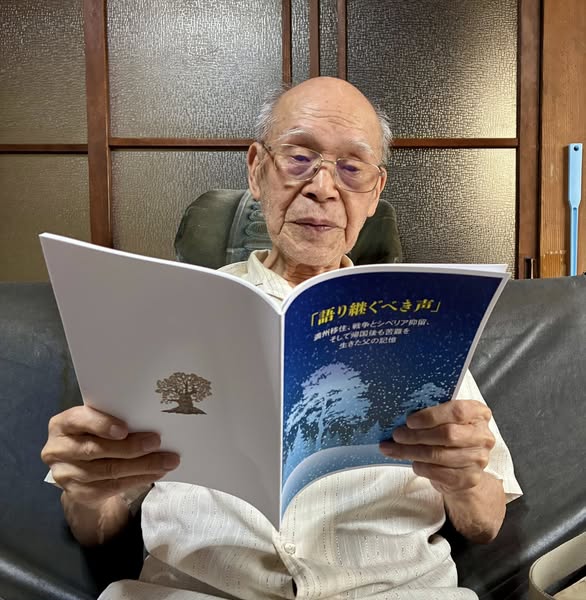

●第3は、現在99歳の父親にとって、息子が聞き書きをまとめてくれたこの冊子は何よりの贈り物であろうということ。

▶「自分の人生は波瀾万丈だった。いろいろあったが、今が最高に幸せだ」と父は語る。「この年になっても幸せだと思えること自体が幸せ」だと繰り返し語った。

国家の都合に翻弄された人生に恨みや怒りを抱いていなかったのか、父・根本久吉にとって戦争とは何だったのか、という著者の質問に、「国に恨みはない。あの時代は、移民も出征も当たり前のことだった。特に国に怒りを感じたことはない」、「でも戦争は悲惨だ。どんな理由があっても、二度と戦争はしてはならない」と強い口調で答えたという。