本書のおかげで、李白という詩人の生涯を知ることができた・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3866)】

イチョウ(写真1、2)が実を付けています。ハツユキカズラ(写真3)のカラフルな葉が目を惹きます。ノシラン(写真4、5)、ヒャクニチソウ(学名:ジニア・エレガンス。写真6~9)、ツリフネソウ(写真10)、イヌサフラン(写真11、12)が咲いています。

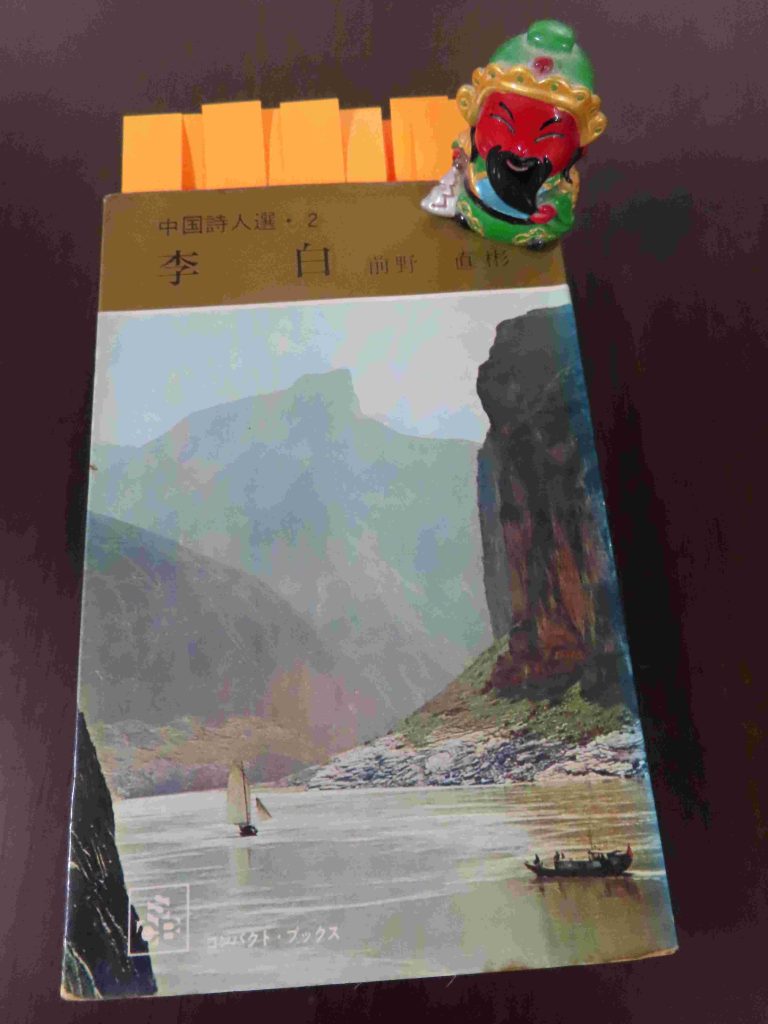

閑話休題、『李白――中国詩人選』(前野直彬著、集英社、コンパクト・ブックス)のおかげで、李白という詩人の生涯を知ることができました。

●742年、遍歴中の李白(41歳、数え年)に、待望の玄宗皇帝からのお召しがあったが、両者の思惑が一致せず、2年後に職を辞し、再び遍歴生活に入る。【最高権力者の近くに仕えながら、望む出世ができなかったことは、李白に拭い難い挫折感を与えたことでしょう】。

●長安を去って洛陽に赴いた時、杜甫と出会い意気投合し、2年ほど一緒に旅をする。杜甫は李白より11歳年下だが、二人の温かい友情は生涯、続いた。

●安禄山の乱で逆賊となった李白(57歳)は牢獄に入れられる。759年、赦免され、再び遍歴するが、762年、62歳で没。

◆月下獨酌・其二 <天若不愛酒 酒星不在天 地若不愛酒 地應無酒泉・・・>

・・・三杯飲めば、老荘の教えの根本原理に通暁する。一斗飲めば、無為自然の境地に合致する。私はただ、酒の中に含まれる興趣を体得したいだけだ・・・。

◆梁園吟 <我浮黄河去京闕 挂席欲進波連山 天長水闊厭遠渉 訪古始及平臺閒・・・>

・・・人生というものは、自分に授けられた天命を悟ってしまえば、悲しんでいる余裕などあるものか。まあ、うまい酒でも飲もうと、高楼に登った・・・。

◆魯郡東石門送杜二甫 <酔別復幾日 登臨徧池臺 何時石門路 重有金樽開・・・>

酔っては別れることを、いったい幾日続けただろうか。その間に、あちらこちらの池に築かれた台は、余さず登って見晴らした。だが、今日こそは、最後の別れだ・・・。【杜甫と山東省一帯を巡った後、別れに際して杜甫に送った詩】。

◆哭晁卿衡 <日本晁卿辭帝都 征帆一片遶蓬壺 明月不歸沈碧海 白雲愁色満蒼梧>

日本の晁卿は、帝都に別れを告げ、一艘の船に身を托して、東海の中の島である故国へと、長い旅路を辿って行った・・・。【交際を結んでいた晁卿衡(日本の阿倍仲麻呂)が帰国途中、消息を絶ったため、死んだと思い、作った追討の詩。実際は、仲麻呂は長安に帰り、出世したが、故国に戻れぬまま、中国で死去】。

◆秋浦歌・其十五 <白髪三千丈 縁愁似箇長 不知明鏡裏 何處得秋霜>

わが白髪は三千丈、愁いのために、こんなに長くなってしまったのだ。澄んだ鏡の中へ(その中に映る私の頭へ)、いったいどこから、秋の霜が降りてきたのだろう。

◆王昭君・其二 <昭君拂玉鞍 上馬啼紅頬 今日漢宮人 明朝胡地妾>

王昭君は玉で飾った鞍の上をうち払い、馬に乗って、くれないの頬をゆがめながら声をあげて泣く。今日までは漢の後宮に住む身であったが、明朝は匈奴の地で単于の妾となるのだ。【王昭君は漢の元帝の後宮にいた女性で、美人であったが、肖像を描く画家に賄賂を贈らなかったため醜く描かれ、元帝の寵愛を得られなかっただけでなく、匈奴の君主(単于)に嫁がされることになってしまいます。出発の時、挨拶に来た昭君を初めて見た元帝は絶世の美人なのに驚いたが、後の祭り!】。

◆越女詞・其四 <東陽素足女 會稽素舸郎 相看月未墜 白地斷肝腸>

東陽から来た素足の娘と、白木の舟を漕ぐ会稽の若い男と。いつまでも互いの顔を見詰めたまま。月はまだ沈まない。二人はむざむざ、はらわたも千切れるような恋の切なさに悩んでいる。

漢詩のリズムの心地よさ!