トゲネズミのY染色体はなぜ消えてしまったのか、Y染色体なしでもオスが生まれてくるのはなぜか・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3880)】

オナガガモの雄、雄のエクリプス(写真1、最後尾がエクリプス)、雄(写真2~4)、雄のエクリプス(写真5)、雄と雌(写真6、奥が雌)、雌(写真7)をカメラに収めました。ジュウガツザクラ(写真8、9)、コブクザクラ(写真10)が咲いています。ラクウショウ(写真11)が黄葉しています。

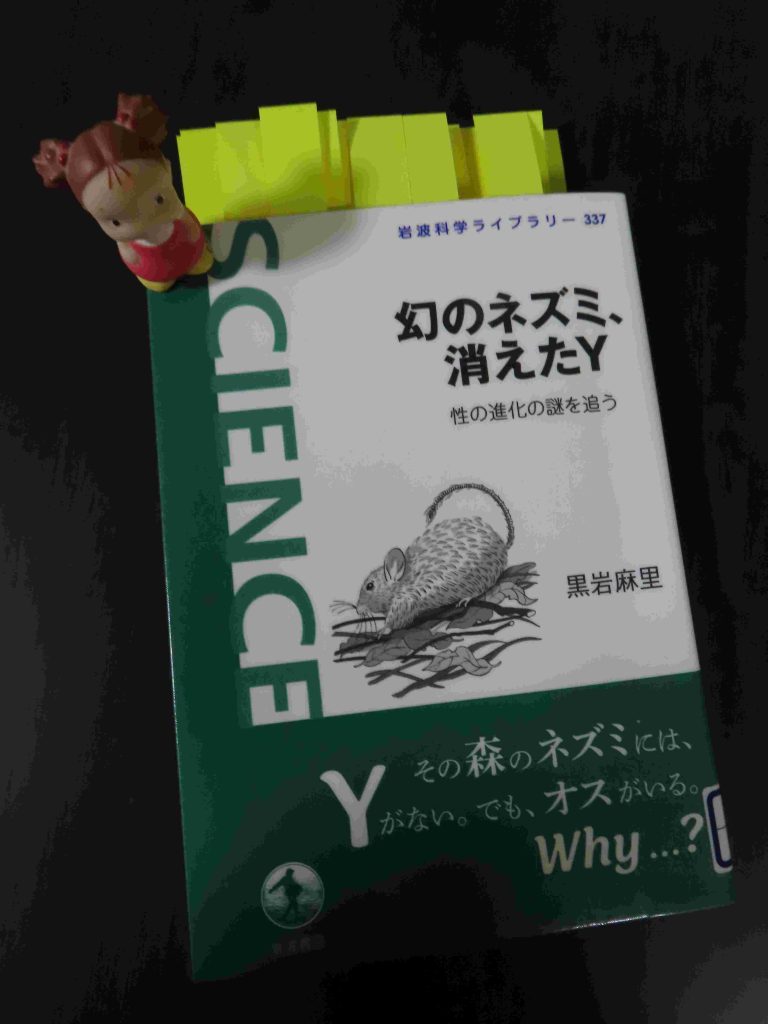

閑話休題、『幻のネズミ、消えたY――性の進化の謎を追う』(黒岩麻里著、岩波科学ライブラリー)には、驚くべきことが書かれています。

Y染色体がなければ男性(オス)は生まれない――これが、長年に亘る生命科学の常識でした。しかし、Y染色体を持たない、でも、ちゃんとオスが生まれてくる、そんな非常識で何とも不思議な哺乳類が存在しているのです。しかも、その哺乳類は日本固有種の齧歯類、アマミトゲネズミ(奄美大島に棲息)とトクノシマトゲネズミ(徳之島に棲息)だというのです。

本書は、▶Y染色体は、なぜ、どうやって、消えてしまったのか? ▶Y染色体なしに、どのように性を決定しているのか?――という謎に、著者と教え子たち、研究仲間たちが長期間に亘り挑戦した記録です。

20年に亘る試行錯誤を経て、辿り着いたのが、この段階です。「Y染色体がなく、Sry遺伝子もない哺乳類でどのように性決定が生じるのかを、世界で初めて明らかにした研究です。個体を性転換させる実験こそかないませんでしたが、『Sry遺伝子のターゲットであるSox9遺伝子の上流にオス特異的な重複配列が存在し、たとえSry遺伝子がなくとも、この重複配列の中の調節領域がSox9をオンにして、オスをオスたらしめるSOX9タンパク質を生殖腺で発現させている』というところまで突き止めました」と、著者は胸を張っています。

著者のトゲネズミ研究に対する執念が籠もっているだけに、本書の内容は、かなり学術的です。研究の過程の詳細を知りたい場合は本書を読んでもらうしかないが、このようなまとめが参考になれば幸いです。「哺乳類のY染色体には性決定遺伝子だけでなく、精子形成に働くなどの、オスの生殖能力に影響する遺伝子が存在しています。つまり、Y染色体上のこれらの遺伝子がなくなってしまうと、仮にオスになれたとしても、生殖能力のないオスになってしまいます。私たちの研究から、アマミトゲネスミとトクノシマトゲネズミでは、Y染色体が失われる際に、これらの遺伝子がX染色体に移動したことがわかりました。今では、Yの遺伝子がどのように移動して生き残っていったのか、その過程やしくみの詳細も明らかになっています」。

気になることが書かれています。哺乳類のY染色体は、遺伝子を失い続けて、みな一様に退化している、その退化は現在もなお進行中で、いつかY染色体は消えてしまうかもしれない、Y染色体がなければオスは生まれてこないので、哺乳類はいつか絶滅に瀕する――という説があるというのです。

しかし、オスの消滅を回避することができたトゲネズミで起きた進化は、トゲネズミにだけ起きた特別はことではなくて、今後の哺乳類が生き残るために必要な条件なのかもしれないと、著者はあくまで前向きです。