アンデルセンの実態がここまで明らかになっていいのだろうか・・・【情熱の本箱(188)】

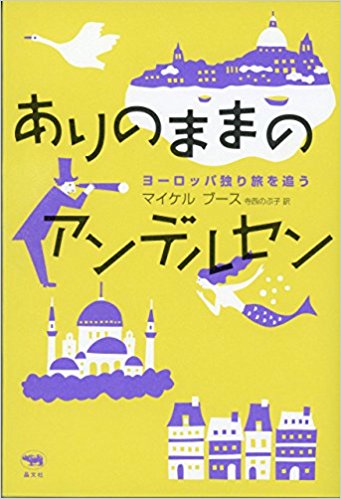

『ありのままのアンデルセン――ヨーロッパ独り旅を追う』(マイケル・ブース著、寺西のぶ子訳、晶文社)は、何ともユニークな本だ。文学には素人の著者がひょんなことから反感を抱いたハンス・クリスチャン・アンデルセンのヨーロッパ独り旅を172年後に追体験する中で、アンデルセンの俗物的な実態が明らかになっていくのであるが、不思議なことに、最終的にはアンデルセンを大好きになってしまうのである。

そのヨーロッパの旅は、コペンハーゲン→ドイツ→フィレンツェ→ローマ→ナポリ→マルタ→アテネ→コンスタンティノープル→ドナウ川という長大なものである。

「ハンス・クリスチャン・アンデルセンは僕にとって実に腹立たしい男だが、妻が説明してくれたところによると、この妄想癖のある現実離れした自虐趣味の男は、『スウェーデンのナイチンゲール』と呼ばれた歌手、ジェニー・リンドに恋をしたらしい。彼女の魅惑的な声は、ヨーロッパ随一の人気を誇っていた。鼻が大きくて鳥みたいな顔をしたさえないアンデルセンは、彼女を口説くのに失敗し、その挫折感を頻繁な自慰行為で解消して(彼の暦には几帳面に『+』印が記入されている)、彼女の気を引くために最後の望みをかけて『ナイチンゲール』を書いた」。

著者のアンデルセンを描く筆には容赦がない。

●ぱっとしない容姿。「身長は、平均が166センチの当時としては異様なほど高く、185センチあった。32センチ余りの巨大な足はピエロを思わせ、額は極端に広く、唇はあまりにも厚く、おまけに鼻も特大サイズだ」。

●馬鹿でかい虚栄心。「アンデルセンは、どれほどつまらないことでも世間から認められるのを何よりも喜んでいた」。

●途轍もない俗物。「貴族たちにこびへつらい、年を重ねてからは、王族が支持してくれていると感づくと、すぐさまヨーロッパを横断してその街へと向かった。彼の自伝には、臆病なご機嫌取りであった本人の性質があちこちに表れていて、なにがし男爵だの、くれがし侯爵だのへの大げさな賛辞が満ち溢れている」。

●心気症。「アンデルセンは、不快なすきま風、頭痛、歯痛、自らペニスに与えた傷について絶えず思い悩み・・・」。

●解離性障害となる寸前。「晩年には被害妄想がますます激しくなった」。

●有名人好き。「スクラップブックには、(旅の途中で出会った)ハイネ、メンデルスゾーン、ディケンズ、ジュルジュ・サンド、シューマン、デュマ、ユーゴーなど」の名前が並んでいる。

ところが、旅を続けるうちに、著者のアンデルセンに対する印象は好意的、肯定的なものに変わっていく。

「彼に関する記録を読めば読むほどはっきりとわかってくるのは、気取り屋で自己中心的な芸術家という世間に向けた彼の仮面は、安心してつきあえる友人たちに囲まれている間はほとんど消え失せていたことだ。ここに新たなアンデルセン像が現れる――確かに風変わりでいつも自己中心的ではあるが、劣等感を抱き、周りを疑い、賞賛を求めてあがくアンデルセン像が。・・・彼ら(周囲の人々)は、アンデルセンには欠点もあるが、実は魅力的であり、誠実で礼儀にかなう男だとみなし、彼の奇妙な行動はそうした人格の罪のない副産物だとして、とがめたりはしなかったのだ。アンデルセンは、作品のなかでも自分自身を笑い者にしてみせた。・・・彼は、とても素直で寛大な人間であったらしく、情が深く、敵対した相手もすぐに許した。男性であれ女性であれ誰かと一緒にいることを楽しみ、子どもたちからも大いに好かれていた。・・・アンデルセンは、最高に楽しませてくれる晩餐の客だったとも言われ、街で屈指の立派な屋敷に毎晩のように招かれた」。

さらに、文学上の業績に筆が及んでいく。

「アンデルセンは、階級社会の欺瞞と愚かしさに関する鋭い観察者でもあったようだ」。

「彼は正真正銘の近代主義者(モダニスト)だった。子どもを喜ばせるには、棒を持たせて一番近いぬかるみに行かせればいいと思われていた時代、子ども用の本といえば、事実を叩き込むためのものしかなかった時代に、子どもたちに直接語りかけ、子どもの肩をつかんで笑い転げさせるような文学の登場は、地を揺るがすような大変化だった。・・・読み進むにつれてわかってきたのだが、アンデルセンは物語の形式に新鮮な文学的視点を取り入れ、何気ないウィットを盛り込んだだけでなく、他の収集家がやらなかったことを成し遂げている――まったく新しい物語を生み出したのだ。・・・アンデルセンは革命的アイディアを発展させ、磨き上げ、さらに多くの作品を生み出し続け、かつては農夫の暇つぶしにすぎなかったおとぎ話を、文学の一ジャンルにまで昇華させた――しかも彼は、今もそのジャンルの王であり続けている。つまり彼こそが、児童文学の生みの親なのだ」。

「さらに信頼できる情報源に当たったところ、彼の実際の人生は、ハリウッド映画版よりもずっと風変わりで、彼の作品と同じくらい人の心を引きつけるとわかった。貧しさにあえぐ洗濯婦と靴職人(11歳で死別)の間に生まれた無学な男の子があまたの困難を乗り越えて出世し、世界中から称賛される作家となり、王族とも親しい関係にある『ヨーロッパ一の有名人』にまで昇りつめた身の上は前代未聞で、誰よりもすごいとは言えないまでも、著述家としては人並み外れている」。

私の愛読書『即興詩人』についても触れられている。「ローマのこの地域(トリデンテ地区)は、アンデルセンの処女作にして最高傑作の小説『即興詩人』のストーリーが幕を開ける舞台でもある。彼は1833年、初めてローマを訪れたときにこの小説を書き始め、翌年の冬、コペンハーゲンで完成させた」。

興味深いのは、長らく論議されてきたアンデルセンは同性愛者か異性愛者か両性愛者かという問題に、著者なりの結論を出していることである。「でも、あえて言いたい。アンデルセンの性的指向を診断すると、かなりはっきりとした結果が出ると思う――のぞき見趣味的傾向のある潜在的両性愛者だ。とても単純であり、複雑でもある。彼は男にも女にも性的な刺激を感じたが、娼婦たちとのつかの間の接触や、女性的な雰囲気の男たちとの浮ついたロマンス、そして生涯にわたるエズヴァード・コリン(男性)への一方的な思いだけで足れりとしていた」。

学者の著作ではないが、アンデルセンを深く理解しようとするとき、本書を除外することは許されないだろう。