アウシュヴィッツ強制収容所から生還した15歳の少女がいた・・・【情熱の本箱(227)】

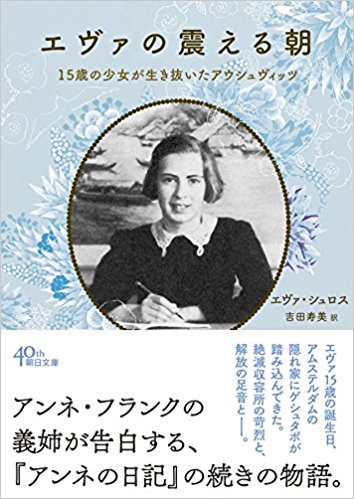

『エヴァの震える朝――15歳の少女が生き抜いたアウシュヴィッツ』(エヴァ・シュロス著、吉田寿美訳、朝日文庫)を読んで驚かされたことが、3つある。

第1は、あの地獄のようなアウシュヴィッツ強制収容所で耐え抜き、生還した15歳のユダヤ人少女がいたという事実。

第2は、この少女がオランダで過ごした時期、あのアンネ・フランクと同じ学校の生徒同士であったこと。

第3は、ナチスに夫と息子の命を奪われた、この少女の母と、ナチスに妻と二人の娘の命を奪われたオットー・フランクが、解放後、再婚したこと。そして、夫婦が協力して『アンネの日記』の出版に取り組んだこと。

「(友達の)スザンナが『アンネ・フランクって何たって素敵よ、すごくカッコいいんですもの』とあこがれの気持ちを打ち明けるように私に言った。スザンナの言う通りだと思った」。

「私の方が1カ月先に生まれていたのに、アンネの方がずっと上にみえた。当時モンテッソリ学校に通っていたアンネは、授業でも私よりまるまる1年先のクラスに進んでいた。同じ広場の反対側の棟のアパートに住んでいたが、アンネのところで飼っていた大きなぶち猫に会いたくて、よくアンネの家の居間にも上がりこんだものだった。・・・フランク夫人が子どもたちにおやつのレモネードをつくってくれるのを、私たちは台所のテーブルを囲んでいただいた」。

著者は、アンネについてインタヴューで、こう語っている。「アンネとも毎日のように顔を合わせていました。でもアンネは私よりずっとませていて洗練されていて、おしゃべり好き。いつも仲間の中心にいるのが好きでした。一方で、当時の私はかなりシャイでした。アンネはまたパーティーが好きで、ボーイフレンドを欲しがっていました」。

一家が隠れ家に身を隠してからのこと。「1944年5月11日。この年の誕生日は週の火曜日、私はこの日15歳になった。・・・(8時半、誕生祝いの朝食を取ろうとした時)突然玄関のブザーが鳴った。・・・間髪を容れず、階段を駆け上がったゲシュタポが部屋の中に躍りこんで来て、ジロリと私たちを見すえた。息をのんで立ちすくんだまま、私たちは突然目の前に現れたゲシュタポとその後ろに銃をつきつけて立ち塞がるドイツ兵の一行を凝視した。『ユダヤ人だ! やつらだ!』。ゲシュタポは荷物をまとめる猶予も与えず、ショックで口もきけなくなったレイツマ夫妻と私たち4人をそのまま階段から降ろして表に引きずり出し、数ブロック先のゲシュタポ本部まで歩かせて行った」。

「(アウシュヴィッツ強制収容所を構成するビルケナウ女子収容所に到着し、長いこと立ったまま待たされた後)ごつごつした体つきのカポが前に進み出ると、(私たちの)列の方に向き直って言った。『火葬場の臭いに気がついただろうが。さっきお前たちの家族が連れて行かれたのは浴室なんかじゃない、ガス室だったんだ。今頃はジリジリ火あぶりの真っ最中だ。もう誰一人帰ってきやしないんだ』」。

「シャワーの流れが止まると、反対側の扉が大きく開いて外に出された。濡れた体を拭きとるタオルもなく、裸のまま外気で自然乾燥というわけだった。それから今度は一列に並ばされて、一人ずつ2人のカポの前に出て髪の毛はおろか体じゅうの体毛を全部そられることになった。ここ2年ほどの間に、少しずつ生え揃ってきた私の大切な柔らかい恥毛もそられてしまうのだ」。

「ときどき男性のSSが見回りにやって来て、裸の女たちを卑猥な目つきで面白そうに眺め回し、若い娘の尻をつねったりしてふざけて回っていた。自分たちは彼らにとってもはや一個の人間ではなく家畜同然なのだ」。

「朝食が済むと、一団になって5ブロック離れたところにある共同トイレのバラックに連れて行かれた。バラックの中央に流れている下水槽の上に、一段高くなった石の床がずっと端の方まで続いていて、その中央に沿って見張りのカポが歩いている。コンクリート台の上にはそれぞれ30ぐらいの丸い穴が両側に2列にくりぬいてあるだけで他には何もなかった。水洗設備はおろか、チリ紙すらなく、もちろんプライバシーなど論外だった。トイレは悪臭に満ちていた」。

「絞首台が組み立てられ、刑の執行を見守るため全囚人が招集された。見せしめだった。(逃亡者の)やせ細った小柄な女が1人、両腕を後ろ手に縛られて裸足のまま引き立てられてきた。衣服には血がこびりついていた。処刑は目の前で開始され、誰ひとり絶対に目をはずさないようにと厳命された。みんな顔を上げ絞首刑を見守っていた」。

「私はオルガと組んで死体を片づける作業にとりかかった。後にも先にも思いもつかない壮絶極まる仕事だった。つい最近まで解放の日を夢見て語り合った友人たちの遺体も混じっていた。どの死体からもひどい悪臭がして、手を触れるだけでも怖ろしいほど勇気が要った。すでに夜の帳が下り始め、硬直して重なり合った死体の間から、見開かれた目が月明かりに照らされて、じっとこちらを見つめていた」。

著者の母による追記の中に、こういう一節がある。「ミープ・ヒースが隠れ家に残された(アンネの)日記や書き綴り断片を見つけて拾い集め、事務所に持って帰って本人が帰って来たら返してあげようとそのまま目も通さずにしまっておいたものを、アンネの死が判明した時になって初めてオットーに渡したのだった。感情の高ぶりにさえぎられてなかなか先に読み進むことができず、日記を一通り読み終えるのに長い間かかったというオットーは、その読後の感想をエヴァと私にもらして言った――自分は娘の本当の姿を理解していなかったと。父親として当然アンネとはとてもうまくいっていたのに、実際にアンネが心の深いところで何を考えていたのか、その高邁な理想、篤い信仰心、進歩的なものの考え方など何ひとつ思い及ぶこともなく、娘の本当の気持ちをいまさらながら知って目の覚める思いがすると彼は言った」。

『アンネの日記』には隠れ家での生活までしか書かれていないが、本書には、著者やアンネたちが味わわねばならなかった強制収容所での苛酷な体験が記されている。この意味で、『続・アンネの日記』と言えるかもしれない。