本書を読めば、初心者でも人文系の論文を書けるようになるのか・・・【MRのための読書論(234)】

心強い教科書

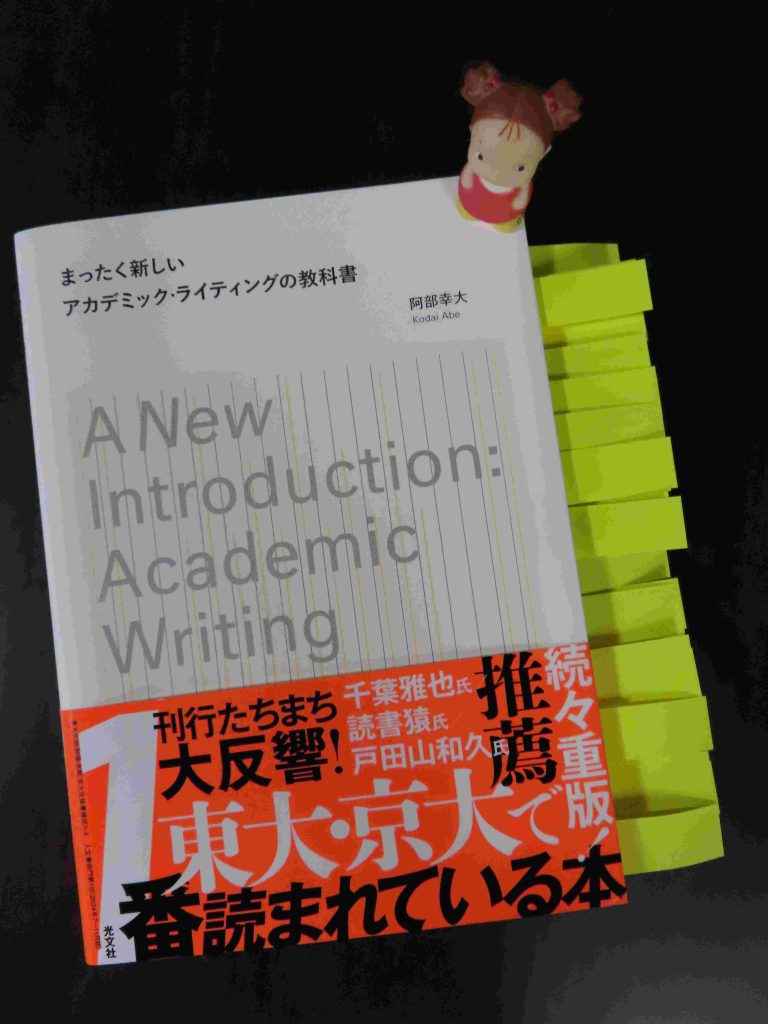

『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』(阿部幸大著、光文社)の帯には、「東大・京大で1番読まれている本」とある。

本書を読み終えて、感じたことが3つある。

第1は、本書を読めば初心者でも人文系の論文を書けるようになるとの著者の豪語どおり、著者自身が苦闘の末に辿り着いた方法が具体的かつ実戦的に詳述されているので、初心者の心強い教科書たり得ていること。

第2は、論文を書く必要に迫られていない現在の私のような人間にとっても、多くのヒントが得られる得難い参考書であること。

第3は、著者は、査読に耐えるよう論文を長文化することに力点を置いているが、短くとも説得力のある論文は可能と、天の邪鬼の私は考えていること。

人文系ではなく理系の論文だが、分子生物学に革命を起こしたジェームズ・ワトソンとフランシス・エリックのDNAは二重螺旋であることを報告した論文「デオキシリボ核酸の構造」は、たった1ページという短さだ。

執筆指南

●書けないやつは読めてもいない。「論文を読めも書けもしないという段階においては、いきなり無手勝流で書く練習をして空回るよりも、完成された既出版の論文をきちんと読むトレーニングをさきにやったほうが効率的だ。そこで、執筆のための読解というわけである」。

●「通読」のトレーニングとして有効なのが、書評の執筆である。

●自分が何を主張したいのかを明確にする。

●論文はイントロダクションがすべてである。「イントロでは読者にその論文の価値を売り込む『攻め』の姿勢が必要になる。『どうやらこの論文のアーギュメントには価値がありそうだ』と思ってもらえてはじめて、その主張内容の論証に耳を傾けてもらえるのだから」。

●論文の価値は、先行研究者の意見の引用と批判によってつくられる。「批判的引用とは敬意の表明の一形態なのであり、その論文や書籍に価値がないという主張とは異なる――それどころか、まったく正反対である。価値があるからこそ引用・批判して、その基礎のうえにアーギュメントをたてるのだ」。

●人文系の論文執筆における最大の困難のひとつは、それが長い文章であるということにある。それを解決するカギとなるのが、パラグラフという単位だ。「1つのパラグラフでは1つのトピックについて書く、パラブラフは冒頭で主題を提示するトピック・センテンスとそれを支持するサポート・センテンスからなる」。「パラグラフ、それは思考のリズムを手に入れるための単位なのだ」。

●長いパラグラフをつくる。「いままでスルーしていたがパラグラフに盛り込める可能性のありそうなデータを片っ端からメモするという作業からはじめよう」。「たとえば『AがBをした』という情報をセンテンス化するとき、初学者はそのまま書いてしまうのだが、プロは、『何年の何月何日に、そのときXという組織のYという身分だったAが、Cの依頼に基づいてBをすることになった』といった具合に細部を盛り込む。・・・これはプロフェッショナルな文章の必須要素だとわかるだろう」。

戻る | 「MRのための読書論」一覧 | トップページ