藤原不比等、詮子、定子と彰子について知らなかったことが記されているではないか・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3072)】

アゲハ(写真1)、セグロセキレイ(写真2)、ハクセキレイ(写真3)、キジバト(写真4)、ダイサギ(写真5~7)をカメラに収めました。ツルボ(写真8)が咲いています。ナツメ(写真9、10)が実を付けています。

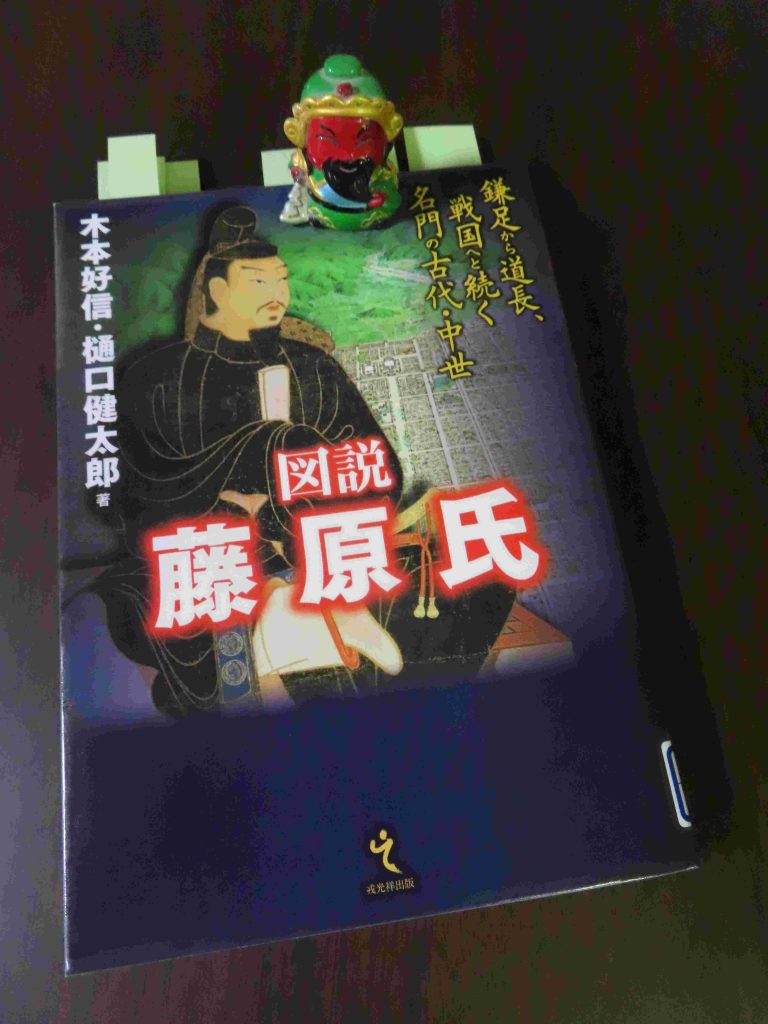

閑話休題、『図説 藤原氏――鎌足から道長、戦国へと続く名門の古代・中世』(木本好信・樋口健太郎著、戎光祥出版)で、個人的に、とりわけ興味深いのは、●藤原不比等が、藤原鎌足の息子なのに、若い時から出世していたのではないこと、●藤原道長が一族内の権力争いの勝者になった陰には姉・詮子の支援があったこと、●一条天皇の定子に対する思いの強さ、彰子が道長亡き後、天皇家を支え続けたこと――の3つです。

●不比等――律令国家誕生を演出した大政治家

「不比等が史料に初出するのは遅く、『日本書紀』に持統天皇3(689)年、32歳で判事に任官したときであるが、このときの位階は直広肆(大宝令制の従五位下)であって、とくに傑出した存在ではなかった」。

●詮子――道長政権を生んだ最初の女院

「長徳元(995)年、(藤原)道隆が死去すると、後継者をめぐる対立が明らかになり、政権が不安定化した。だが、(一条天皇の母)詮子の実力はこうした局面で発揮された。女院となって以後、弟道長と同居していた詮子は、一条天皇に道長への内覧宣下を涙ながらに迫って実現させた。また、長保元(999)年、道長の娘彰子が入内すると、翌年、すでに皇后定子がいたにもかかわらず、無理して彰子を中宮に立てさせた。彼女は人事など国政にも介入し、『母后朝事を専らにす』と批判された。しかし、彼女が道長と結んだことで政権は安定し、一条の子孫は以後、皇位を安定的に継承していったのである」。

●定子と彰子――陰りゆく皇后と栄えゆく中宮

「定子は一条より4歳年上であったが、一条の母詮子が(定子の父)道隆の妹であることもあって一条に寵愛され・・・(一条)天皇は定子の出家後も彼女を寵愛し続けた。定子は公然と内裏に参入し、長保元年には第一皇子敦康親王を出産した。これに対して、危機感を持った道長は翌年、彰子を立后させようとした。だが、定子を寵愛した一条は、定子の中宮の地位を停止させることを拒んだ。・・・長保2年12月・・・(皇女出産後)25歳で没した」。

「(彰子が生んだ)敦成(親王)は後一条天皇として即位し、ここに彰子は母后の地位を得たのである。・・・万寿4年、道長が死去すると、後一条天皇は病弱で、関白(藤原)頼通は優柔不断であったため、彰子が天皇家の実質的な家長として政務をリードした」。彰子は、後一条の次の後朱雀天皇、その次の後冷泉天皇、その次の後三条天皇も支え、87歳で死去しました。

本書のおかげで、これまで知らなかったことを知る喜びを味わうことができました。