古文書を繙くことによって、江戸時代の村人たちの生活が生き生きと再現されている・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3078)】

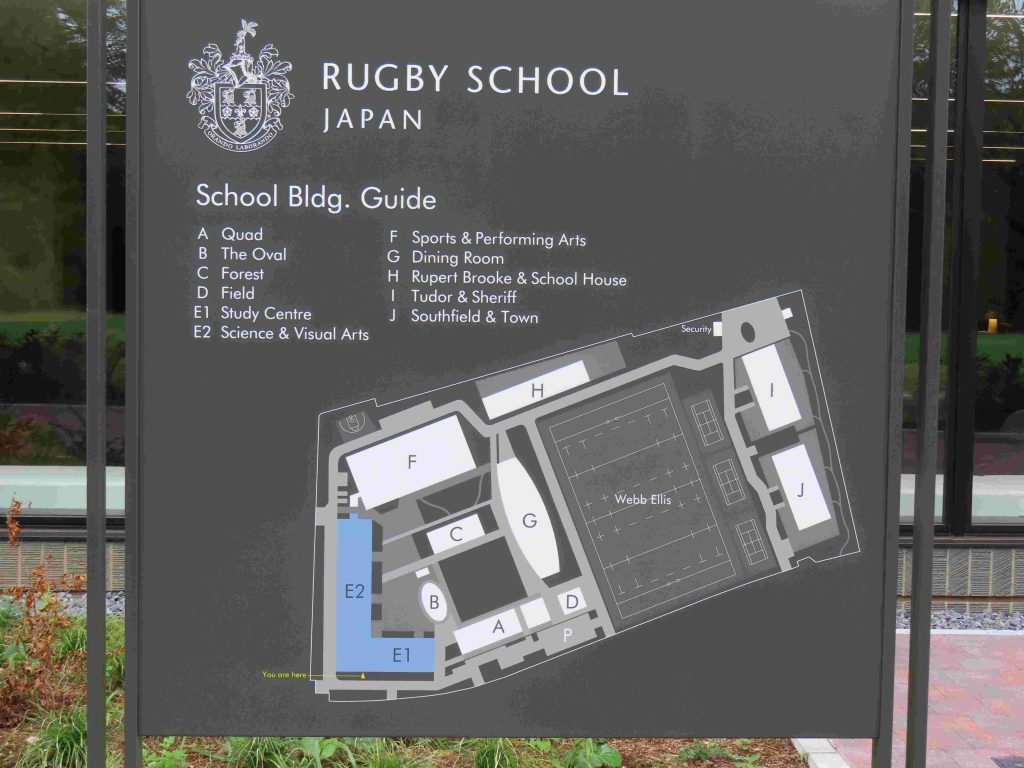

鉄塔の上で、アオサギ(写真1、2)が毛繕いしています。ハシボソガラス(写真3)が天に向かって鳴き続けています。ツチイナゴ(写真4、5)をカメラに収めました。水温上昇による藻の大量発生で、川が黄土色に染まっています(写真6)。英国の名門パブリック・スクールのラグビー校の日本校RUGBY SCHOOL JAPAN(写真7~9)が、2023年9月、我が家から徒歩30分の所に開校しました。因みに、本日の歩数は11,327でした。

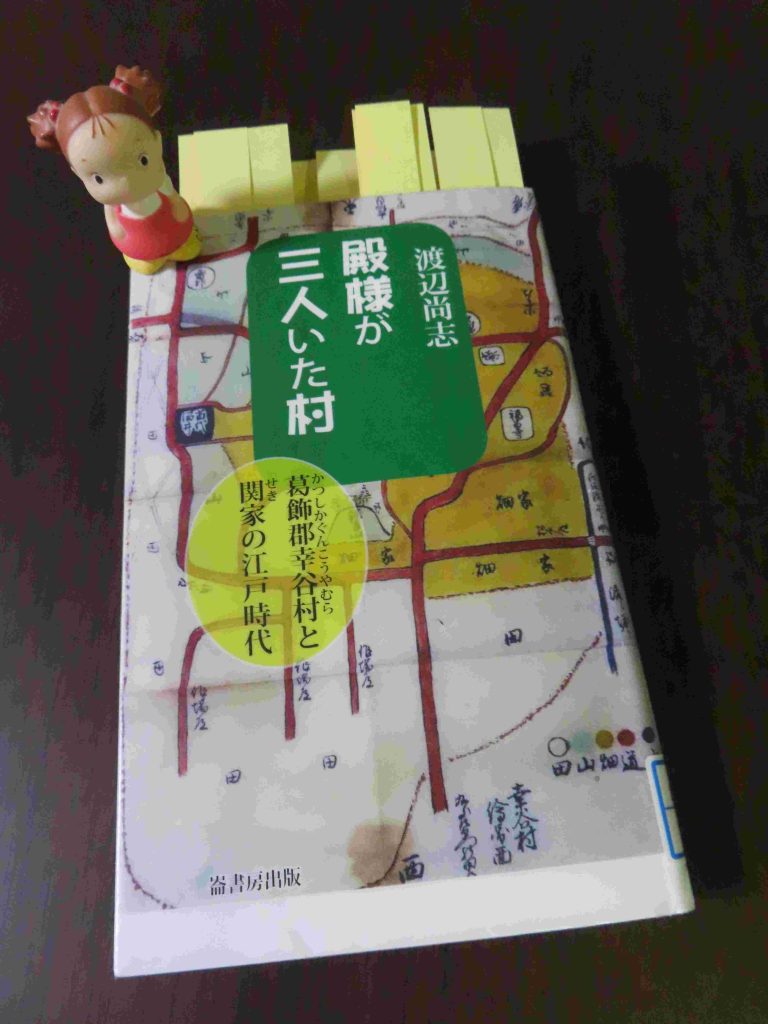

閑話休題、『殿様が三人いた村――葛飾郡幸谷村と関家の江戸時代』(渡辺尚志著、崙書房出版))では、下総国葛飾郡幸谷(こうや)村(現・千葉県松戸市幸谷)の名主を代々務めた関家に伝わる約3000点の古文書を繙くことによって、江戸時代の村人たちの日々の営みが生き生きと再現されています。

幸谷村には殿様が三人いたとは、どういうことでしょうか。「17世紀末までには幕府領(である幸谷村)が旗本春日・曲淵両氏の知行地になりました。幸谷村は、吉田氏も含めて、三人の旗本が分割支配する村になったのです」。

「村は、領主の支配・行政の単位、すなわち行政組織でもありました。そこで、村の運営のために村役人が置かれました。村役人は、名主(庄屋・肝煎という村もありました)・組頭・百姓代の三者で構成されることが多く、これを村方三役といいました。村方三役は、いずれも百姓が務めました」。

「江戸時代の村人たちは、自主的に自分たちが守るべき村のルールを定めていました。そのルールを、村掟または村法といいます。幸谷村の村人たちがつくった村掟も、何点か今日に伝えられています」。

「曲淵知行地の名主(関家)は、毎年11月か12月ころ、曲淵氏の役人宛に『御年貢勘定目録』という表題のついた文書を提出しています。これは、その年、曲淵知行所の百姓たちに賦課された年貢の計算書です」。

「百姓たちにとって、所有耕地はもっとも大切な家産です。百姓たちは、その耕地を守り伝えていくためにさまざまな工夫を凝らし、力を尽くしました」。