『いのちの科学の最前線』には、驚くことが書かれている・・・【山椒読書論(709)】

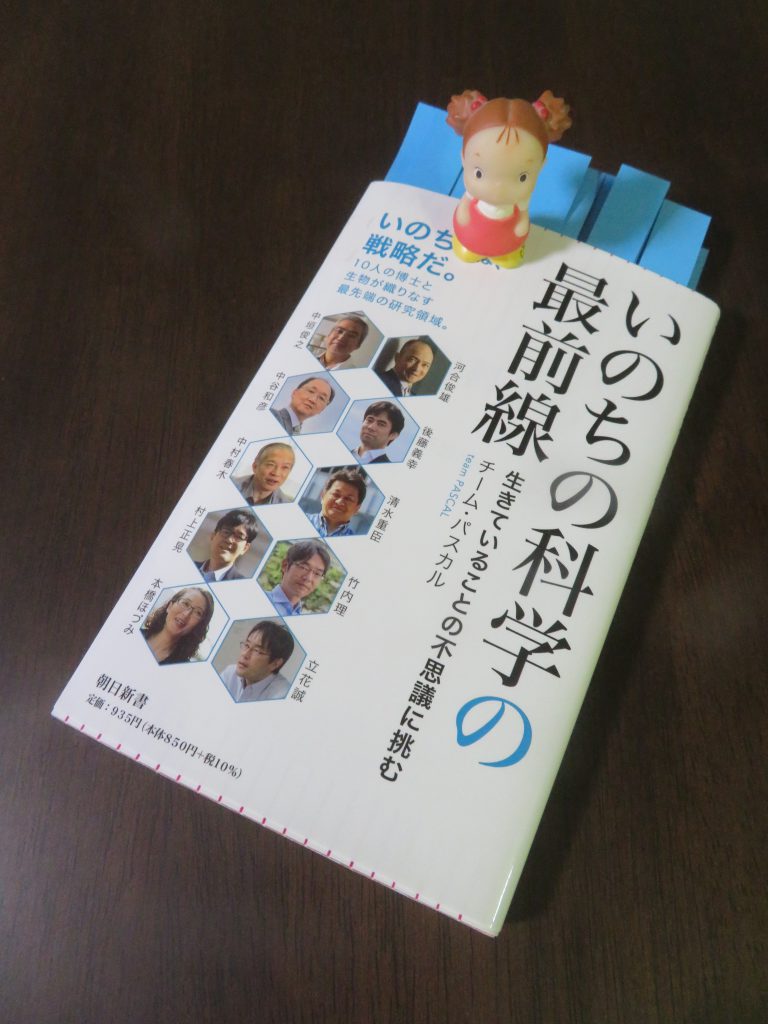

生命科学の最前線情報が勢揃いした『いのちの科学の最前線――生きていることの不思議に挑む』(チーム・パスカル著、朝日新書)には、驚くことが書かれている。

●性はオスかメスかの二項対立でなく、両者の間に中間的な性がグラデーション状態で連続していると捉えるべきだ――

マウスがオスになるかどうかは、遺伝子の働きをオンにしたりオフにしたりするスイッチ役の酵素が、DNAを巻きつかせているヒストンタンパク質を「メチル化」するとメスになり、「脱メチル化」するとオスになる。「ヒトの場合も、性染色体がXXY型で生まれたために精巣が十分に成長できない症例や、性ホルモンを受け取る受容体がないせいで、XY型なのに女性の身体に近い特徴を持っているケースなど、性の線引きが難しい場合がある。しかし、性の線引きが難しいのは、これまで『症例』として知られているケースだけではないかもしれない。たとえば、典型的な男性・女性の枠に収まらないヒトの存在は昔から認識されてきたし、自然界に目を向ければ、多くの動物種で、メスのような外見や行動を示すオスや、精巣と卵巣を同時に持つ個体などが見つかっている。性の実際は連続した状態なのだろうか。この仮説を検証するため、立花(誠)氏は、2017年に新学術領域研究『性スペクトラム――連続する表現型としての雌雄』という研究プロジェクトを立ち上げた」。この指摘には、目から鱗が落ちた。

●人間はヒトの細胞と微生物で構成されているスーパーオーガニズム(超生命体)だ――

「それを裏付ける発見も次々となされ、ヒトひとりの健康や病気についても、こうした微生物を含めた全体の『生態系』として捉えることが医学の世界では常識となりつつある。・・・免疫を司る細胞(免疫細胞)は、なぜ、異物である腸内細菌の存在を許すのか――。後藤(義幸)氏はその解明に挑んでいる。・・・免疫細胞は、『非自己』である異物に対し、『排除』と『寛容』と『共生』を巧みに使い分けている。口から食べたものには、『排除』すべき微生物が付着していることもあるし、『共生』すべき微生物が付着していることもあるだろう。腸には食べものに付随して、実にさまざまな『非自己』がやってくる。それを絶えず選り分けるためだろうか、腸とは実に、体内の免疫細胞の6割もが集中する最大の免疫臓器なのである。『その仕組みは、免疫細胞と腸内細菌の関係だけでは説明できません』、と後藤氏は言う。それに関わっていると思われるのが、腸の免疫機能を担うもう一つの重要な細胞組織である、『腸管上皮細胞』だ。・・・この『腸管上皮細胞の<α1、2-フコース』は、腸内細菌と免疫細胞の連携によって発現する』という発見をまとめた後藤氏の論文は、2014年に米科学誌『サイエンス』に掲載された。研究を始めて7年越しの成果だった」。

●小胞体とミトコンドリアが、直接接触して物質交換している実態が明らかになった――

「『たとえば細胞質内のカルシウム濃度は、低く抑えられています。カルシウムはさまざまなシグナル伝達物質に関わっているため、低くしておく必要があるからです。一方で小胞体とミトコンドリアのカルシウム濃度はかなり高い。そこで細胞質内に漏れ出さないよう、小胞体からミトコンドリアにカルシウムを移して濃度調節を行っています。さらに病気との関わりも見つかっています。筋萎縮性側索硬化症(ALS)の原因として、タンパク質<Sig-1R>の関わりが明らかになっていますが、Sig-1Rはミトコンドリアと小胞体の隣接領域にあります。このSig-1Rに何らかの異常がるとALSを発症する。ということは、Sig-1Rがミトコンドリアと小胞体の隣接領域にきちんと収まっていれば、発症しない可能性が高い。詳細なメカニズムはまだ不明ながら、今後研究が進めば、難病ALSの治療につながる可能性があります』(清水重臣氏)。

本書を読んで、ちょっと目を離すと生命科学の日進月歩の進展に置いていかれてしまうことを思い知らされた。