蕪村は絵師が本業で、俳諧は趣味の延長だった・・・【情熱的読書人間のないしょ話(853)】

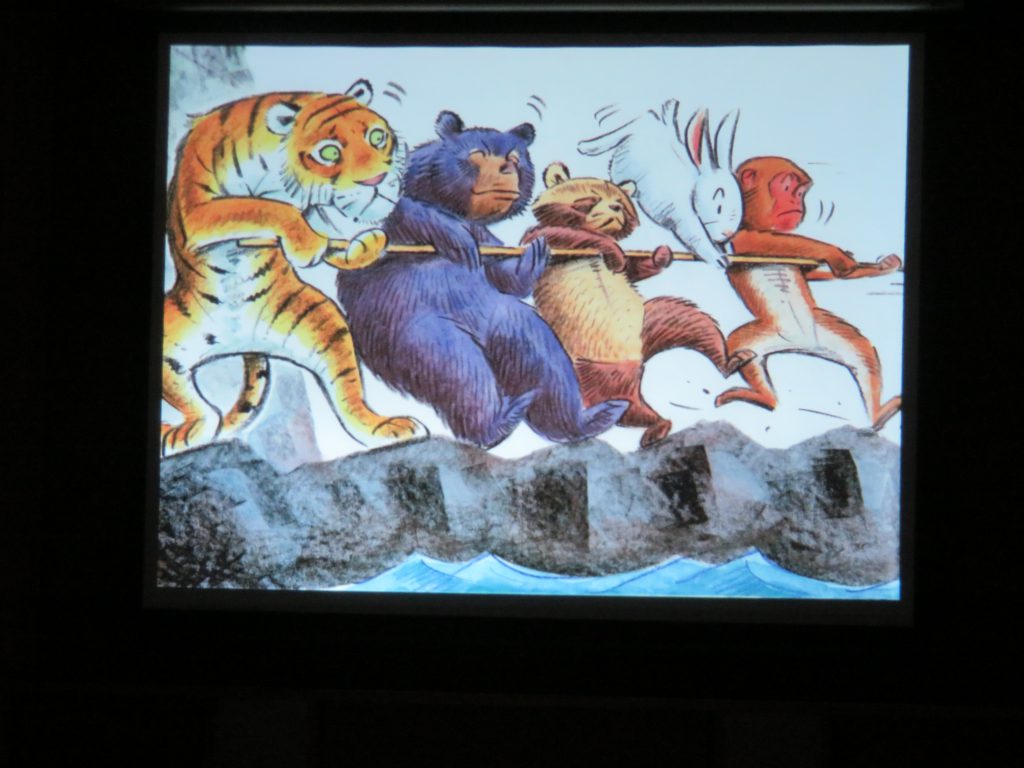

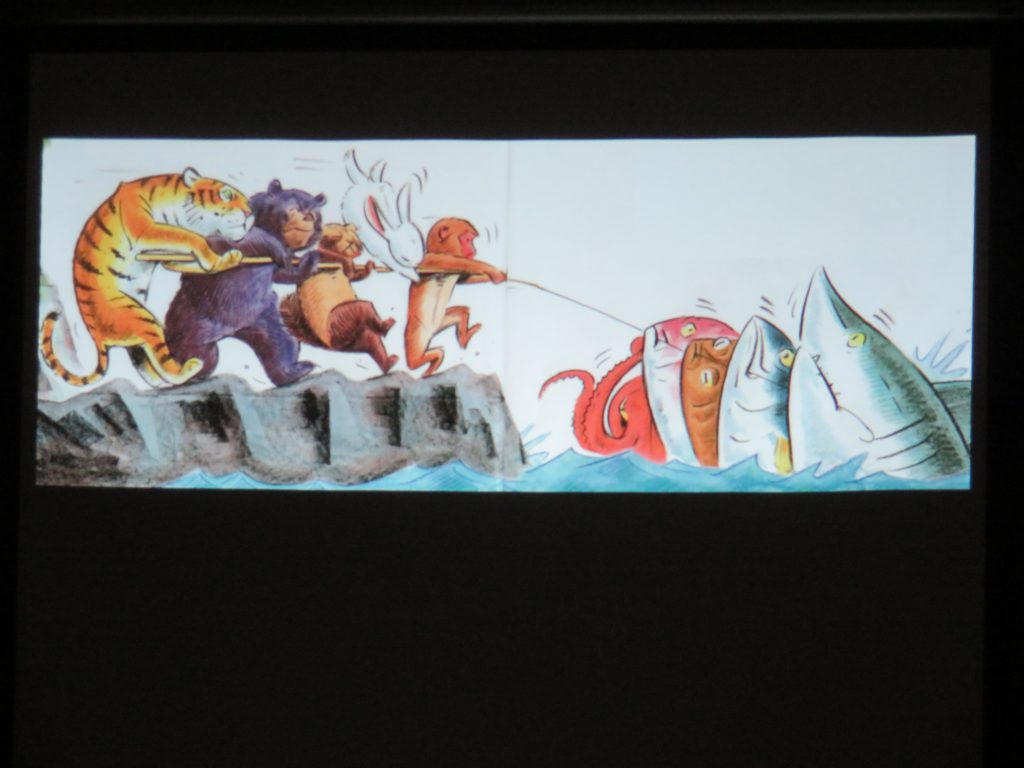

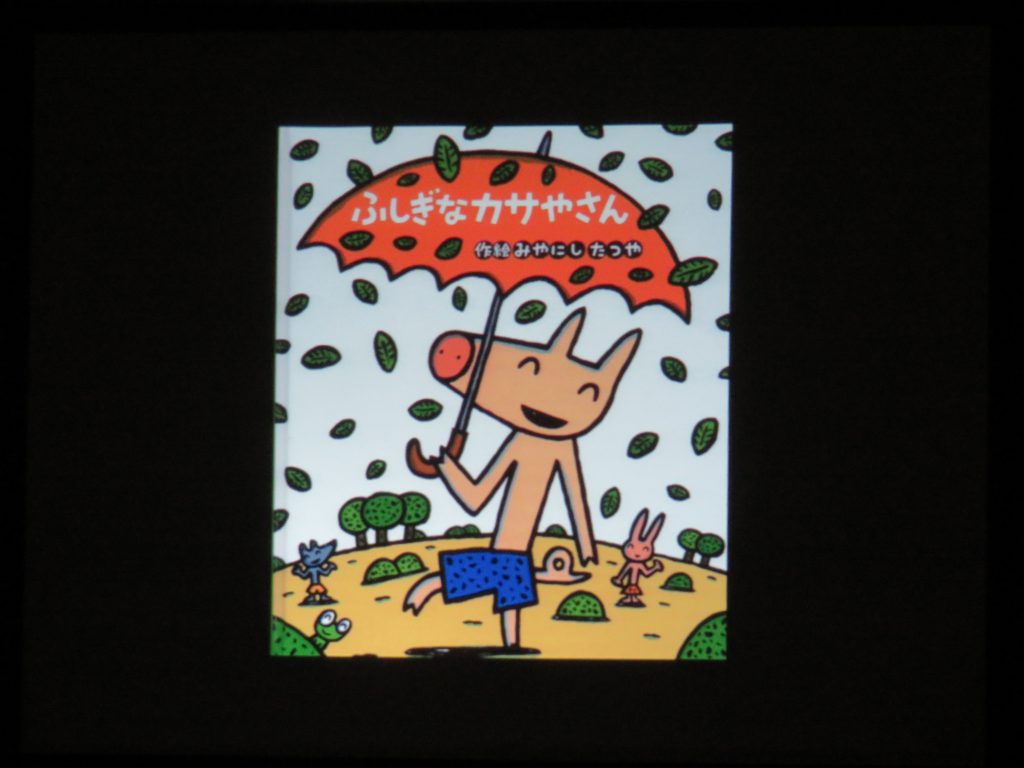

読み聞かせヴォランティアの「なつやすみおはなしかいスペシャル」に参加しました。投影絵本『うみやまがっせん』、『ふしぎなカサやさん』などの世界に子供たちは没入しています。ヴォランティアの仲間たちは、金銭的には無報酬ですが、子供たちのキラキラ輝く瞳が見たくて頑張っているのです。

閑話休題、『蕪村――日本人のこころの言葉』(藤田真一著、創元社)を読んで、芭蕉と比較して、私が蕪村についてはほとんど何も知らなかったことを思い知らされました。

蕪村は、町絵師が本業で、趣味が昂じて俳諧師となり、宗匠にまで至ったというのです。そして、常に顧客や門人たちに気を使いながら、絵を描き、句を作っていたというのです。「顧客の好みや視線を意識しながら絵筆をふるい、門人・仲間たちといっしょに吟詠を楽しみつつ、蕪村にしか描けない絵をかき、蕪村にしかよめない句をつくったのです。そしてそれらが今なお、多くのひとを引きつけてやまないのです」。蕪村の絵は、本式の絵・南画だけでなく、俳諧的な画風の絵・俳画や刷物の絵まで広範囲に亘っています。

蕪村の神髄に迫るべく、著者は蕪村の手紙を道しるべとして考察を進めています。

古庭に鶯啼きぬ日もすがら――蕪村29歳、初めて「蕪村」と名乗っての俳句です。「『古今集』の仮名序に、『花に鳴く鶯、水に住む蛙(かわず)』という一節があります。芭蕉の『古池や蛙飛びこむ水の音』の向こうを張って、古庭の鶯をよんでみせたともみられます。とすれば、なかなか油断のならないねらいが見え隠れするといえるでしょう」。

京都画壇で、蕪村が池大雅と並び称されるほどの絵師であったとは、不勉強の私は知りませんでした。

俳諧は、支援者たちに絵を買ってもらうツールだったというのです。「(絵の支援者との)縁をつなぐ有力な武器が俳諧だったのです。俳諧という文芸は、人と人を結びつけるにうってつけの絆でもあったのです。地方の名士たちが蕪村門で俳諧をたしなむ真のねらいは、絵にあったといっても過言ではないでしょう」。

宗匠ともなると、一門の俳諧活動を世間にアピールする責任が生じ、蕪村もこの作業に力を入れています。「一門の人びとが日々の鍛錬でいちばん目標とするのは、撰集に自作が入集することです。撰集とは、さまざまな俳人の作品を一定の編集方針のもとに集成した句集のことです。一門の俳諧活動の成果を世間にアピールする最高の舞台なのです」。

「蕪村の本心がどこにあったかは別にして、絵の分野でも、俳諧の世界でも、ますます売れっ子になっていきました。引っ張りだこで、超過密スケジュールになっていたようです。その状態は、亡くなる年まで持続してゆきます」。「扨(さて)も近年、画と俳とに諸方よりせめられ、ほとんどこまり申事に候」と、俳友に宛てた手紙でこぼしています。

「三日翁(おきな)の句を唱えざれば、口むばらを生ずべし(3日も芭蕉翁の句を声に出して唱えないでいると、口中に荊が生えるにちがいありません)」と、芭蕉没後100年に自ら編集・出版した『芭蕉翁付合集』の序に記しています。

しかし、一方では、「わたくしの俳諧は、芭蕉翁の排風をそっくりそのまま真似するわけではありません(現代誤訳)」と、ある俳人への手紙で表明しています。

著者は、「又平花見図」を蕪村俳画の最高傑作と高く評価しています。

私にとって興味深いのは、蕪村が俳友への手紙の中で、京都人に不満を漏らしていることです。「京の人びとの心根は、日本第一の悪性でございます。つね日ごろはさほどにも思わなかったのですが、俳諧の宗匠となってから、つくづくとそう思い当たることが多々あることでございます(現代語訳)」。

蕪村が上洛した上田秋成と同席することがあったという記述にも、興味を惹かれます。

「春の海終日(ひねもす)のたりのたり哉」、「青梅(あおうめ)に眉あつめたる美人哉」、「鳥羽殿へ五六騎いそぐ野分哉」ぐらいしか知らなかった蕪村の世界が、本書のおかげで大きく、深く広がりました。