フョードル・ドストエフスキーにとって、根源的なテーマとは何だったのか・・・【情熱的読書人間のないしょ話(2812)】

ジョウビタキの雄(写真1、2)、雌(写真3)、ヒドリガモの雄と雌(写真4、5)、雄(写真6)、雌(写真7)をカメラに収めました。ソシンロウバイ(写真8)が咲いています。因みに、本日の歩数は11,777でした。

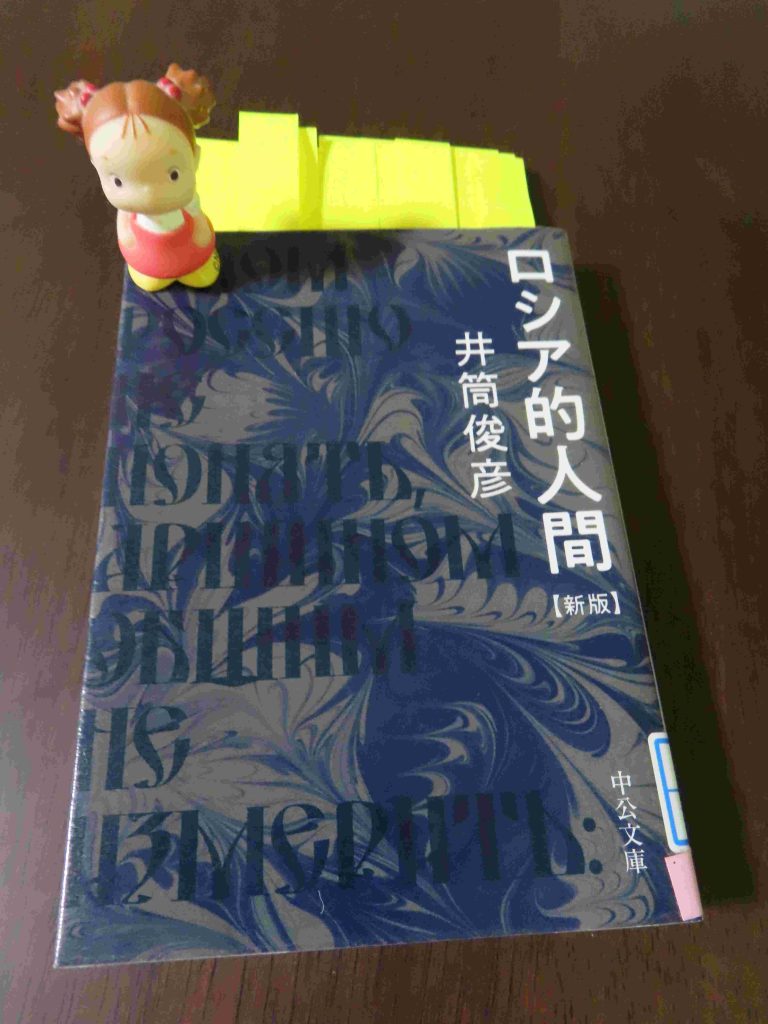

閑話休題、『ロシア的人間(新版)』(井筒俊彦著、中公文庫)の「第13章 ドストイェフスキー」の強烈な迫力に、息が詰まるほど圧倒されました。フョードル・ドストエフスキーの霊が井筒俊彦に乗り移ったかのようです。

井筒のドストエフスキー論を私なりに整理してみました。

●ドストエフスキーは癲癇持ちだった。その発作が起こる直前の数秒間に、この世のものならぬ光景を目にして、法悦に浸るのが常であった。「至高の調和、美、であって、しかも今まで聞いたことも想像したこともないほどの豊かさと正しさと安らぎと、そして祈りの翼に乗って至高の生の総和に還流することができたという陶酔を与えてくれるもの」。

●ドストエフスキーは、この異常な体験を体験したことのない多くの人々と共有することが必要と考えた。「人類全体の宗教的救済ということを窮極の念願とするドストイェフスキーにとっては、神秘家であれ癲癇患者であれ、『永遠の今』の直観を許されたごく少数の特殊な人達だけが救われても、そういう体験を得られない他の数千万の大衆がそのまま後に取り残されるなら、何にもならこないのだ。・・・この体験の唯一の価値は、永遠の秩序、つまり『神の国』の実在を直接に証しするところにある」。

●こうして、ドストエフスキーはキリスト教に向かう。「基督教こそまさにそのような人間の救済を公然と約束しているからである。しかしその約束は本物だろうか。それはたんに好餌をもって人を釣る、言葉だけの空手形ではないだろうか。ドストイェフスキーの弁証法はここから始まる。この弁証法は、抽象的思索的哲学の形をとらずに、肯定的精神と否定的懐疑的精神とが火花を散らして相撃ち相闘う、生きた、生命の活劇となって我々の眼前に展開する。それがドストイェフスキーの文学である。基督教は、はたして全ての人間を救済する力をもっているだろうか」。

●ドストエフスキーは、この問いに答えを出すために、自らの作品の中で、敢えて厳しい実験に挑む。「彼の試みた人間分析は、世界文学にも類例がないほど残虐で冷酷なものだ。彼はその作中人物達――もっとも彼らは全て作者自身の分身であり、結局、作者自身のいろいろに異なる面貌にほかならないのだが――を残酷な精神的拷問にかける。彼は冷然として彼らを犯罪、痴呆、狂気、病苦、の活路をもたぬ袋路に叩き込む。そして、そういう恐ろしい気圧の中で、人々がいかに行動し、何を語るのかをじっと観察する」。

●残酷な精神的拷問にかけられた人間に不思議なことが起こる。「ドストイェフスキー的人間は、ただひたすら未来へ、未来へと突進して行く。だがそのことは、他面、彼らが一度陥ち込んだ自己分裂と罪の中にいよいよ深く沈んで行くことを意味した。ただ、不思議なことに、こうした罪の意識が深くなり、暗黒がいよいよ色濃くなるにつれて、全然思いかけぬところから、一条の神々しい光がさしかけて来るのである。ドストイェフスキー的救済の体験は一種の矛盾的体験である。人はそれを頭で理解することも言葉で説明することもできない。ドストイェフスキーの天才は、この不思議な体験の全過程を、一段一段と描き出すことに成功した。『カラマーゾフの兄弟』のような作品の真に偉大な意義はそこにある。ドストイェフスキーはこの作品において、愛が罪の窮極であるという霊的事実を美しい形象のうちに刻んだ。人が罪の意識に徹し、罪のどん底を窮めつくした時、その深い死の暗黒のうちに、新しい生命の黎光が燦然と輝き出す。そのすがすがしい光景を彼は描いた。罪の自覚が最後の限界線まで達するとき、人が突如として、ひろい豊かな、限りない愛の世界に転成する、あの素晴らしい光景を彼は描いた。原罪意識の窮極において、暗黒は歓喜の光となり、罪の世界がそのまま愛の世界に変貌することを、ドストイェフスキーは自分自身の体験によって知っていた。彼にとっては、宗教的愛とはそのようなものでなければならなかった」。

●例えば、『カラマーゾフの兄弟』のイヴァンの場合を見てみよう。「イヴァンは三人の兄弟のなかで一番宗教から遠いところにいる人間だ。彼は意識的に宗教から背き去ろうとする。彼の理性的な自由のパトスにとっては神という不条理で不思議な存在は大きな重い邪魔者にすぎない。そこで彼は神の宇宙経綸を拒否し、神の支配にあえて反抗しようとする。彼は神への叛逆児である。だがドストイェフスキー的世界においては、神への叛逆は神の信仰への芽ばえであることに注目しなければならない」。

●ドストエフスキーにとって、根源的なテーマとは何だったのか。「罪の秩序から愛の秩序へ。罪の共同体が直ちにそのまま愛の共同体であるような、そういう根源的連帯性の復帰。それこそドストイェフスキー的人間の最高の境地であり、窮極の目標であった。ただそのためにのみ、ただそれをよりよく表現せんがためにのみ、ドストイェフスキーは『文学者』として、あの苦難にみちた一生を生き通した」。

食わず嫌いだった井筒に魅入られてしまった私。