大江健三郎はドストエフスキーをどう捉えていたのか・・・【情熱的読書人間のないしょ話(2920)】

ダイサギ(写真1、2)、コサギ(写真2)、アオスジアゲハ(写真3、4)、キタキチョウ(写真5)をカメラに収めました。ハンカチノキ(写真6~9)、ホオノキ(写真10、11)、ユリノキ(写真12)、キンラン(写真13)が咲いています。因みに、本日の歩数は13,492でした。

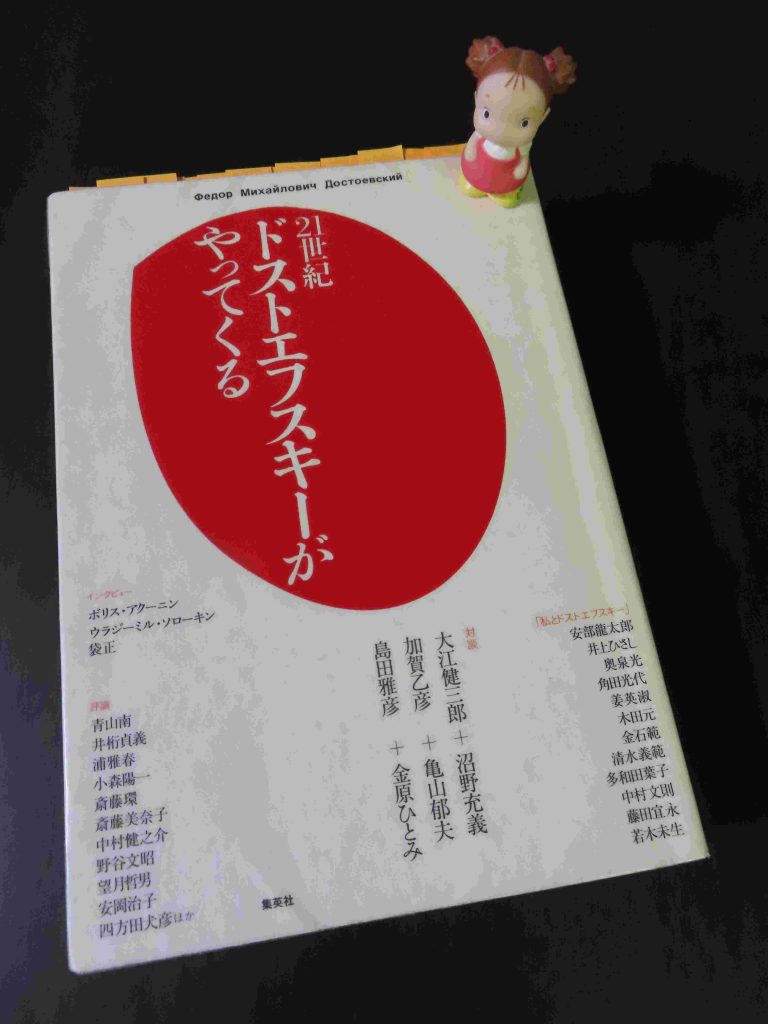

閑話休題、『21世紀 ドストエフスキーがやってくる』(大江健三郎ほか著、集英社)に収められている大江健三郎と沼野充義の対談「ドストエフスキーが21世紀に残したもの」から、多くのことを学ぶことができました。小説家の大江がドストエフスキーという作家をどう捉えていたのか、興味が尽きません。

●私は、ドストエフスキーに限らず、小説を思想的にあるいは哲学的に読むことは、ほとんどしないできました。それよりもむしろ、文学の好きな人間として、たとえばドストエフスキー作品の対話の進め方を楽しみながら読んでゆくという読み方でした。

●私が考えてきたのは、いわば「明るくもあり暗くもある」ドストエフスキーです。

●かれ(鹿島茂)がいうには、大江の外国文学の読み方というのは素人の読み方だ、と。・・・子供が世界文学を読む読み方と同じだといわれるんです。つまり、自分の好きなものを読んで、自分の好きなような形で取り込んでいく読み方をしている。すなわち子供の読み方、自己愛的な読み方なんだ、と。

●(『罪と罰』は)ソーニャへの愛に目覚めて、そこから新世界が始まる、というところで終わるわけですね。そのソーニャの愛に目覚めてラスコーリニコフが改心するというところがなにより重要なんだとしみじみ考えるようになった。・・・ところが今度もう一度読み返すと、あそこは小説としてあのままでいいのだろうかという疑問が出てきました。つまり、ドストエフスキーは、あのラストのシーンから出発して小説を書くべきだったのではないだろうか、という子供じみた疑問です。・・・(ソーニャのラスコーリニコフに対する)説得はその時点では成功しないけれど、その成功しない説得をやるところに、ソーニャという女性の強さ、難しさがある。ソーニャはラスコーリニコフをどんどん追い詰めていくのだけれども、かれはそれでも納得しない。ソーニャもじつは納得していない。この互いに相交わらない男と女との議論の場面が、私は一番好きなんです。

●ドストエフスキーという小説家が、私ら普通の人間には及びもつかない小説の手練れ、小説の名手であるということの証拠が、スタヴローギンとシャートフ、スタヴローギンとキリーロフの議論の場面です。

●日本の哲学的な読み取りの名手たちは『カラマーゾフの兄弟』における『大審問官』の章を、過大評価していると私は思います。・・・仮に「大審問官」の章を除いてみると、イワンは、ドミトリイとその婚約者であるカテリーナの間や、アレクセイと女性との間をちょこちょこ走り回るだけの、あまり大した人間ではないことがわかると思います。ともかく、書いてないことを誇大化してはいけない。それから、小説の中のある一部分を哲学的に誇大化することはつねに間違っているというのが私の小説についての考え方で、それがドストエフスキーを読む上で、私が埴谷(雄高)さんや高橋和巳さんたちに抱いてきた違和感の根本にあります。

●ドストエフスキーの真の主人公ということを考えていくなら、『罪と罰』の場合はソーニャですね。ソーニャがシベリアからラスコーリニコフと一緒にペテルブルクに帰ってきて再出発することになる。そのうちにソーニャはどんどん嫌な人間になっていってラスコーリニコフを苦しめる。そういうストーリーを考え続けてしまうほど、ソーニャはおもしろい人物です。・・・『カラマーゾフの兄弟』で一番重要な人物はだれかというと、私は兄弟たちの父親フョードルだと思います。まだ六十一かそこいらで、なかなか男らしく精力もある。おもしろい人物ですが、殺されてしまう。そうなると、小説が小さくなってしまうと私は感じる。あの父親ほどの人物は後に残っていないのじゃないか。かれを殺したスメルジャコフも、私の考えでは重要な人物ではない。長兄のドミトリイはあの程度の人物にすぎない。次兄のイワンも過大評価されているだけ。そうすると、やはり三男のアレクセイというところにいきますね。かれが子供たちに話しかける、あの「少年たち」の章はとても好きです。しかし、あれだけ魅力があり、年寄りの女性たちからも若い娘からも愛され、聖職者たちからも評価されているアレクセイが、それだけの人物であったとしたら、私は小説の人物として不満なんです。おそらく第二部でアレクセイがどれだけ大きい逸脱を展開するかにドストエフスキーの主眼はあったのではないか。第二部には、もう一人本当に重要な人物が出てきそうな気もします。

●私はドストエフスキーが、自分はディケンズと肩を並べる作家だと考えたんじゃないかと思う。実際に『虐げられた人々』のネリは、ディケンズの『骨董屋』のネルをモデルにしたようですし、とにかくドストエフスキーはディケンズを小説家の一つの典型として考えていただろう。そしてディケンズは人間のオプティミズムを押し立てて小説を終わるということを原理としていた作家です。その意味でもドストエフスキーは、人類の教師としてオプティミスティックな展望を示して死にたかった大作家だと思います。トルストイとは違った意味で。

●私はドストエフスキーもまた、あの困難な時代において、「意志的な楽観主義」をもって死んでいったのだろう、と思う。もし第二部が引き続き書かれていたとしたら、アレクセイは二十一世紀の私たちが希望を託しうるような人物として書かれただろうと考えています。

大江に『カラマーゾフの兄弟』の第二部を書き継いでもらいたかった、そう思うのは私だけでしょうか。