中世、写本にかかわった人々を巡るマニアックな記録集・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3205)】

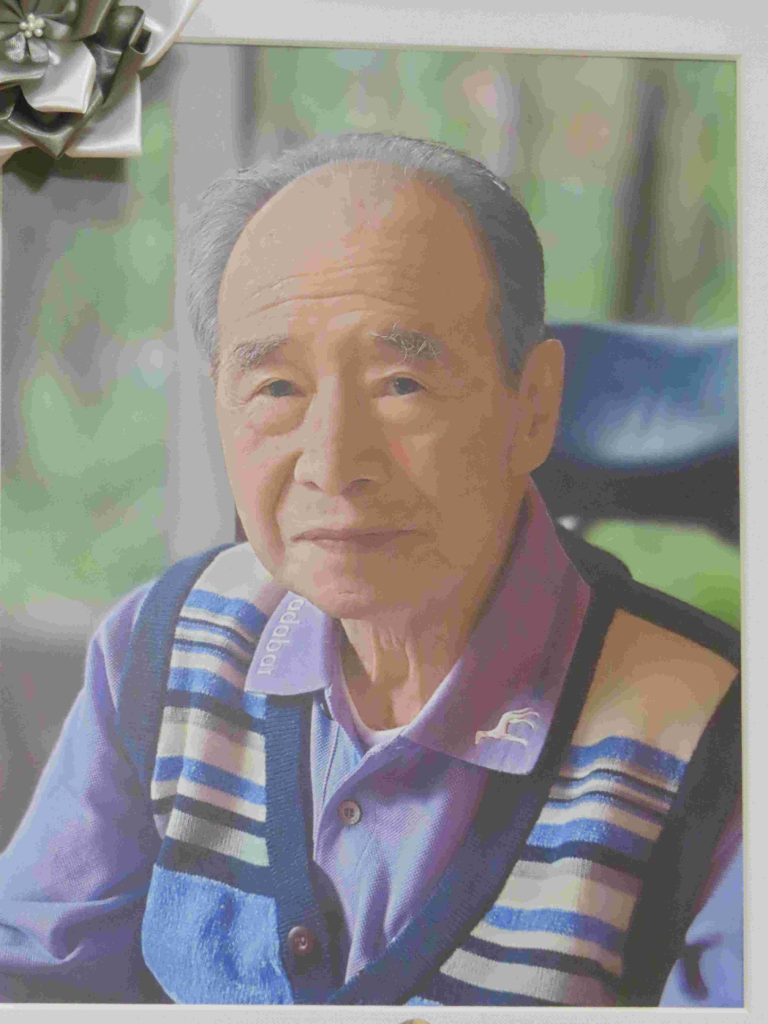

幸運にも、地元の私の野鳥観察コースで、ルリビタキの雄の若鳥と思われる個体(写真1~6)をバッチリ撮影することができました。ジョウビタキの雌(写真7、8)、アオジの雄(写真9~11)、ツグミ(写真12、13)をカメラに収めました。三共(現・第一三共)に入社時から56年間に亘り薫陶を受けた先輩・上司の大来(おおきた)邦夫さん(写真14)の通夜に参列しました。大来さんは私の憧れの存在、リーダーの理想像であり続けました。因みに、本日の歩数は11,876でした。

閑話休題、これほど地味でマニアックな本があるとは、どういうことでしょうか。『中世の写本の隠れた作り手たち――ヘンリー八世から女世捨て人まで』(メアリー・ウェルズリー著、田野崎アンドレーア嵐監訳、和爾桃子訳、白水社)は、中世、写本に関わった人々を巡る記録集です。

著者自身が写本についての本を書いた理由を明かしています。「印刷された現代書籍は平板な字面で生気に欠ける。そこへいくと写本は豊かな渾沌にあふれている。装飾の美しい箇所も、乱雑で読みにくい箇所もあるが、そこには無数の人間の物語がある。この本では、なにも写本が世界を変えたとかの大げさな話ではなく、昔に生きた人々と現代のわたしたちが写本でどう結びつくかを語っていく。写本にかかわった人々の生きざまを描き出す試みの中で、忘れられてしまう人々と、大事に記憶され続ける人々が出るのはどうしてかを追究するのだ。だから本書では記憶と忘却、さまざまなコミュニケーションや記念の形態に言及した」。

「本書に収録された写本の多くは、無名の人々が作り上げたものだ。彼らの身の上については何もわからない――名前はおろか、いつ生まれていつ死んだか、どこで生まれたのかも。それでも彼らの作品を手に取ることはできる。彼らが加工した羊皮紙や紙、彼らが書いた文字の形、彼らの手が綴った縫い目、彼らが施した装丁、彼らが直した文章の修正箇所、背中が痛いと愚痴をこぼしたメモなどがある」。

「中世の写本はすべて男性修道士が書いた」という世の思い込みを正すことも、本書の大きな目的の一つだったと思われます。写本を担当した修道女の写字生たち、写本を読み継いだ修道女たち、写本に書き込みをした女性たち、そして写本の所有者やパトロンとしての女性たちが、確かに存在したことが明らかにされています。

「中世写本はただの記録ではなく、何人分もの個人史をひとつにした集合体でもある。写本という写本はすべて多数の職人の手で作られ、やはり多数の保管者の手から手へと伝わってきた来歴ももれなく持っている。どの写本にも本を作った人々や愛蔵した人々、場合によってはその本を軽んじた人々や改変を試みた人、さらに、よくあることだがその本を再発見した後世の人々の痕跡が残り、羽ペンや絵筆などの仕事道具を駆使して写本製作にかかわった者の多くは、仕事ぶり以外では自分を出さずにひっそりと無名に甘んじている。でも、たまにはそうした者たちに光が当たることもある」。

「写本には生命がある。写本は歴史の材料、そして文学の材料であるばかりか、著者の執筆作業や読書体験が結実した名残だ。だがそれ以上に写本は『入口』であり、はるか昔の人々がこの世に生きた証である唯一無二の遺物だ。写本は裕福な上流階級が作らせ、読み、愛でただけでなく、ごく普通の人々の手になるものでもある。無名の職人や画工や書記や読者といった、中世史の表舞台で賞賛や議論の対象にはなりにくい、もっと下層の人々や女性や有色人種の個人史にアクセスさせてくれる。写本がなければたくさんの実在人物が存在を失い、声を封印され、個人史を消去され、労苦の成果を台無しにされただろう」。