正直に言うと、疲れた~!というのが、私の本音です・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3800)】

ヒガンバナ(写真1~4)、シロバナマンジュシャゲの濃桃色型(写真5)、ナツズイセン(写真6~10)が咲き始めました。

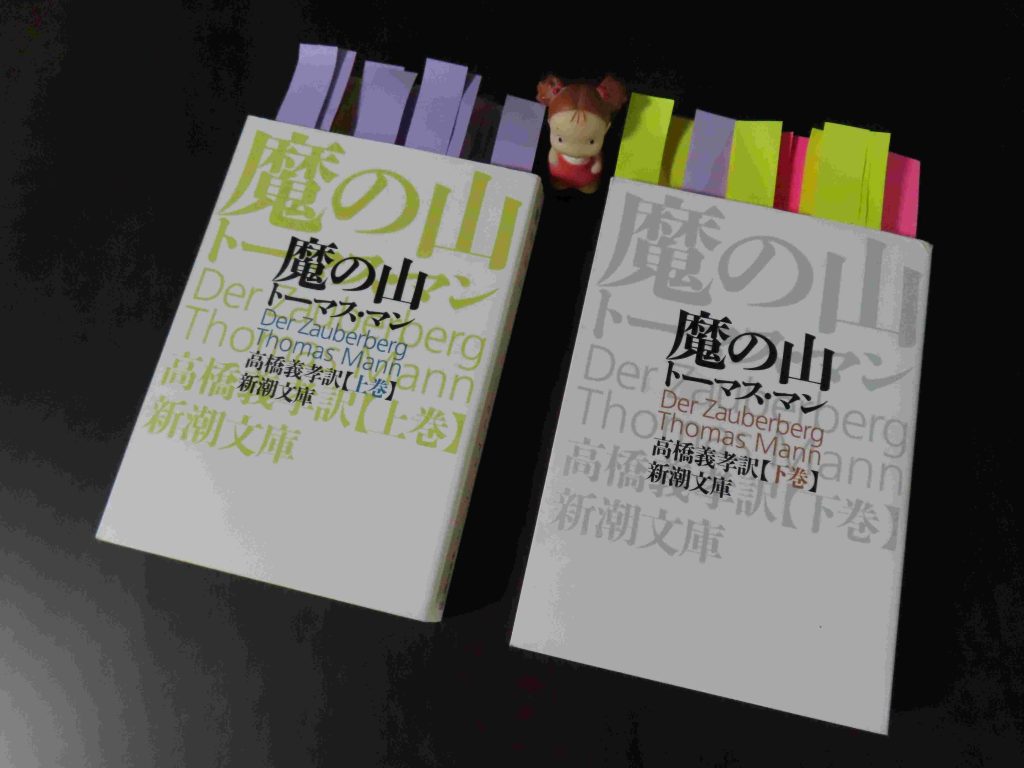

閑話休題、『魔の山』(トーマス・マン著、高橋義孝訳、新潮文庫、上・下)を読み終えて感じたことが、3つあります。

第1は、遂に、難解とされる魔の山を登り切ったという達成感。

第2は、主人公の青年ハンス・カストルプの思想遍歴、延いては、著者トーマス・マンの思想遍歴に付き合わされたための疲労感。

第3は、若い読者から『魔の山』を読むべきか尋ねられたら、『魔の山』を読んだという見栄を張りたいだけなら、止めておけと答えるだろう老婆心。

第一次世界大戦前、ドイツ・ハムブルク生まれの世間知らずの青年ハンス・カストルプは、スイス高原のサナトリウム(結核療養所)で療養中の従兄弟を見舞いに訪れるが、自分も結核を発症していることが分かり、期間不定の療養生活を送ることになります。療養中の年上のロシア女性ショーシャ夫人に惹きつけられてしまいます。そして、療養中の先生格の人文主義者セテムブリーニから多くのことを学んでいきます。この第1章~第5章(上巻)は、サクサク読むことができます。

第6章からは、セテムブリーニと、神の国の実現を目指す全体主義者ナフタの論争、ハンス・カストルプの雪山彷徨、従兄弟の死など、ハンス・カストルプの7年間に亘った療養生活が描かれていきます。そして、第7章では、何ということでしょう、成功した老実業家ペーペルコルンが、長年姿を消していたショーシャ夫人の連れ合いとして登場します。二人はサナトリウムの住人に加わります。ペーペルコルンは、論争好きなセテムブリーニとナフタを圧倒する存在感を示し、ハンス・カストルプに強い影響を与えます。この第6章~第7章(下巻)は、読み通すにはかなりの忍耐が求められます。

『魔の山』は、トーマス・マンが1924年に発表した長篇小説で、第一次世界大戦前夜のスイス・ダボスの高地サナトリウムを舞台に、青年ハンス・カストルプの7年間の滞在と精神的成長を描く作品です。当初は3週間の見舞い滞在だったが、療養生活を通じて病・死・時間・愛・政治・文化など多様な思想に触れ、対話と内省を重ねる中で世界観を形成していきます。象徴的で哲学的な議論が展開され、「平地の時間」と異なる「山上の時間」を通じ、人間存在の意味や近代文明の病理を問う20世紀文学の傑作です――書評を書き上げてから、ChatGPT5に「『魔の山』はどういう作品か、280字で教えてください」と依頼したら、このような答えが1~2秒で返ってきました。

正直に言うと、疲れた~!というのが、私の本音です。