家族性アルツハイマー病に奇跡的に打ち勝ったコロンビア人女性とは・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3848)】

今日は、野鳥観察・撮影はもう止めてしまいたいほど、激しく落ち込みました。朝早くから5時間半も粘ったのに、このようにボケたキビタキの雄(写真1)しか撮れなかったからです。一方、行き合ったバード・ウォッチャー若佐氏のキビタキの雄の写真の素晴らしさ!!(写真2、3)。キビタキの雌(写真4~6)、ツツドリ(写真7)をカメラに収めました。ヒガンバナ(写真8、9)が咲いています。本日の歩数は11,397だったが、精神的にも肉体的にも疲れました! ふーっ。

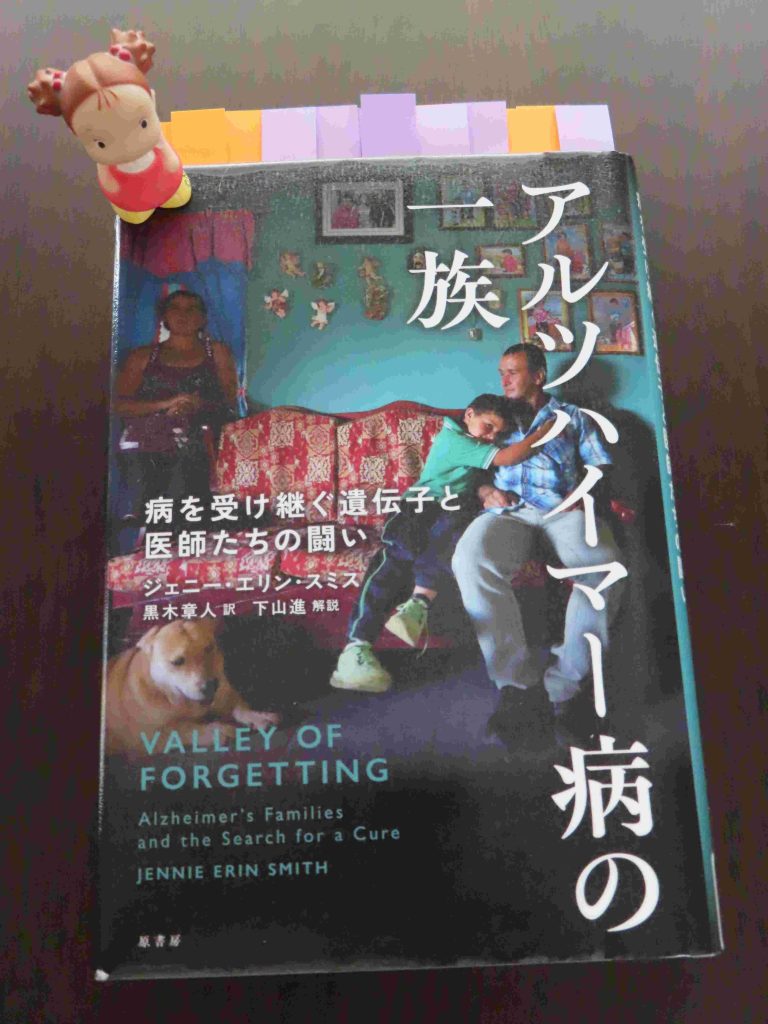

閑話休題、『アルツハイマー病の一族――病を受け継ぐ遺伝子と医師たちの闘い』(ジェニー・エリン・スミス著、黒木章人訳、下山進解説、原書房)は、南米コロンビアの山奥に住む家族性アルツハイマー病を引き起こす遺伝子変異を受け継ぐ一族と、この一族を対象とするアルツハイマー病治療薬の開発に挑む医師たちのドキュメントです。

このコロンビアの一族を対象とした治療薬開発のための治験(臨床試験)は、結局、失敗に終わるのだが、その困難な闘いを通じて、アルツハイマー病の謎の一端が明らかにされ、治療薬開発の方向性が示唆されています。

●家族性アルツハイマー病の家系は、コロンビアだけでなく、日本を含む全世界に散らばっているが、多くが40歳前後で発症し、10年ほどで命を落とすという悲惨な運命を背負わされています。この家系に属する人々の発症・死亡に対する恐怖はいかばかりかと思うと、胸が締め付けられます。

●家族性アルツハイマー病の研究がなぜ大事なのかと言えば、その突然変異を持っていれば必ず若年に発症するので、その突然変異を特定し、その突然変異が何を引き起こすかを確かめることによって、アルツハイマー病の発症メカニズムを明らかにすることができるからです。

●家族性アルツハイマー病のこれまでの研究から、悪役のアミロイドβをターゲットにすれば治療薬ができるという論理のもととなったアミロイド・カスケイド・セオリー(アミロイド仮説)が生まれ、世界中の製薬企業がこの開発に鎬を削っています。しかし、アミロイドβ抗体薬は進行を抑制する効果しかなく、食い止めたり、改善させる効果はないことから、製薬企業は他の方法によるアプローチを探る段階を迎えています。

●このコロンビアの治験において、奇跡的な1例が見つかりました。プレセニリン1の変異を持ちながら71歳になっても発症しない女性アリリアは、APOE3という遺伝子のつがいの両方に突然変異(クライストチャーチ変異と呼ばれる)が発見され、このクライストチャーチ変異がプレセニリン1の悪さを打ち消す役割を担っていると考えられているのです。このクライストチャーチ変異によるアルツハイマー病発症抑制のメカニズムが解明されれば、アルツハイマー病の治療薬開発に新たな希望の光が灯ったと言えるでしょう。

いささか学術的だが、読み応えのある一冊です。