これほど面白え歴史書は初めてだがね・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3360)】

コウノトリの雛たちの巣立ちは間もなくのようです(写真1~5。写真1、2の背の低いのが2羽の雛。写真3~5は雛)。サシバの3羽の雛のうち1羽は既に巣立ち、残りの2羽も大きく成長しています(写真6~10。写真6の右は親。写真7~10は雛)。カルガモの親子(写真11、12)、スッポン(写真13、14)をカメラに収めました。ハスが咲いています(写真15、16)。図鑑レヴェルを超える鮮明・精密な昆虫写真を撮る和田猛さんに、どうしたらそういう写真が撮れるのか尋ねたところ、スマホ用マクロレンズ(APEXEL HB100MM。写真17)を薦められました。そのマクロレンズを装着して、早速、クサギカメムシの幼虫(写真18)、マルカメムシ(写真19)、ホシハラビロヘリカメムシ(写真20)を撮影しました。和田さんのレヴェルに近づくには、かなりの時間がかかりそうです(汗)。因みに、本日の歩数は12,045でした。

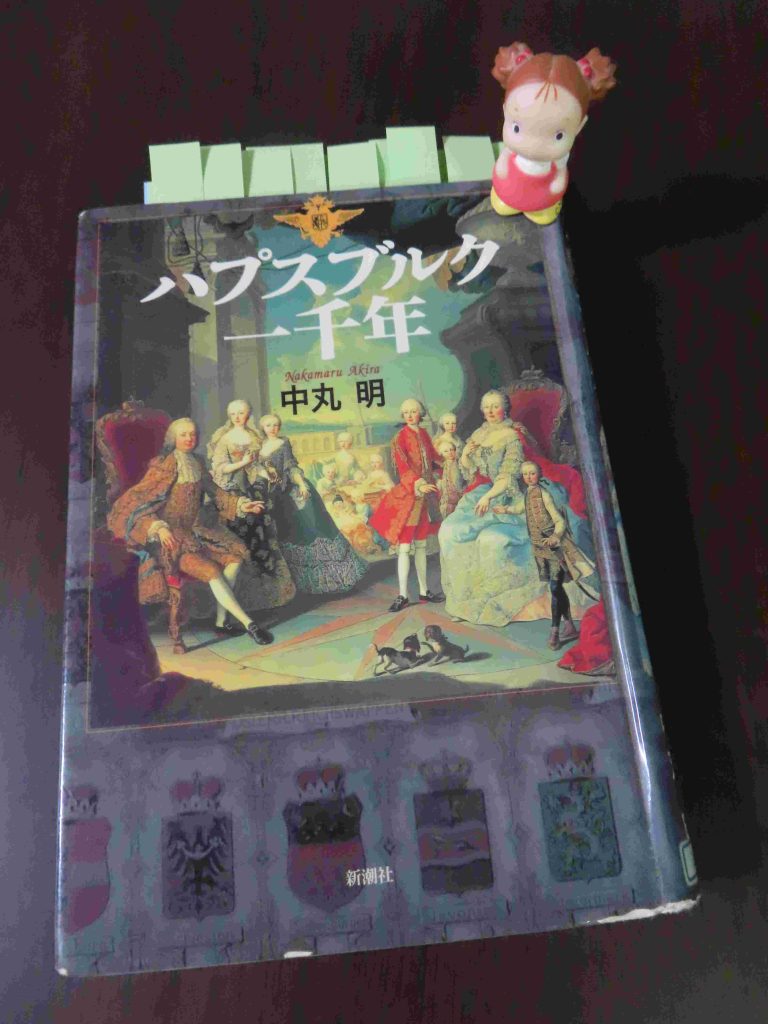

閑話休題、『ハプスブルク一千年』(中丸明著、新潮社)は、これまで読んだ歴史書の中で一番愉しめる逸物です。

例えば、ハプスブルク家の始まりは、このように書かれています。「ハプスブルク家はいわばこの通商路の関守、木戸銭取り、番犬のようなもので・・・同家はいちおう『伯爵』を称していたが、これは戦国時代の地方大名が手前勝手に『○○の守』を名乗ったのと同じで、今日的な意味での爵位とは本質を異にする。ルドルフ1世はハプスブルク家では『神君』とされているが、同じ『神君』の徳川家康の旧姓が松平、数代前まではなんとか遡れるが、それ以前は徳阿弥という乞食坊主であったのと同じだ。ハプスブルク家の系図も、はっきりしているのはルドルフの父親くらいで、その先はさだかでない。おそらく数代前は、アーレ川とロイス川の合流点というかっこうの地の利を得て、ふんどし一丁の川人足・・・といったところであろう。ふんどし一丁はともかく、のちにルドルフと対決することになるボヘミア王オットカール2世が、ルドルフを『法衣姿の乞食』よばわりしているところからも、神聖ローマ帝国内の領主のうちでは、そうとうな貧乏所帯であったことはたしかである。この貧乏伯爵に突如として運がまわってきた・・・」。

ルドルフ1世の5代目の子孫にしてハプスブルク家中興の祖ともいうべきフリードリヒ5世は、このように描かれています。「この男からラスト・エンペラーまで、神聖ローマ帝国皇帝の冠はずっとハプスブルク家の頭にのっかっていたものである。とはいえ、このフリードリヒ5世がどれほどの英傑かというと、なにしろ神聖ローマ帝国の『どん亀』『昼行灯』『でくの棒』『大たわけ』と、蔑称以外に記述がないのだが、それだけに、『死んで花実が咲くでねゃあ』『果報は寝(いね)って待つがよかべっちょ』『長生きしたほうが勝ちだがね』という人生訓をまるごとお手本のように生きて、ハプスブルクの土台を固めたのだから特筆に値する。・・・ともあれ――このフリードリヒ5世の生涯をみてみると、ほとんど死神の助けによって、彼の立場を危うくした者たちが、ここぞというとき、ころり、ばたりと死んでくれている。あまりのタイミングのよさに『毒殺』説も流れるのだが、それもなかったとはいい難い」。

ここまできたら、肝っ玉かあさんマリア・テレジアに触れずに済ますわけにはいきませんね。「(彼女の夫)フランツ1世は武事にうとい男であった。これといった業績もなにもない。手許にある『コンサイス人名辞典』にも載っていないような男だ。ただ、愛妻家であった。そのことによってのみ、名をとどめた男であった。愛妻家というよりは『一穴主義者』であった。なにしろ、彼女とのあいだには16人の子を製造している(因みに、末娘がマリー・アントワネット)。・・・父帝から帝王学もなにも授けられないまま、23歳で即位したマリア・テレジアは、とたんに苦境に立たされた。・・・が、硬直した帝王学を授けられず、のびのびと、ものおじしない女に成長していたのが、そのまま彼女の武器となった。マリア・テレジアは早くも、16人の子どもを育てた肝っ玉かあさんの片鱗を見せて・・・」。

これから先、気分が滅入ったときは、本書を引っ張り出してきてページを捲ることで気分転換を図ることになりそうです。